専門書とは? 実用書や一般書との違い、選ぶ際の注意点を解説!

専門書とは、特定の分野について詳しく解説した本のことをいいます。

実用書と違って価格が高く、すぐに生活に活かせるものではないので馴染みが薄い方も多いかもしれません。

しかし、専門書には特定の分野に関する高度な知識が体系的にまとめられており、一般的な本やネット記事よりも深い理解や知識を得られます。

そのため、読むことで新しいアイデアや異なる視点を得ることができます。問題解決力や創造力の向上も見込めるでしょう。

本記事では、「専門書の特徴」をはじめ「専門書と実用書との違い」「一般書・学術書との関係」などをお伝えします。あらゆる本を年間18,000名のお客様からお譲りいただいている古書店の視点から、専門書のつくりに踏み込んで解説します。

また、専門書を選ぶ際のポイント・専門書を読むコツもお伝えするので、読書の際に役立ててください。

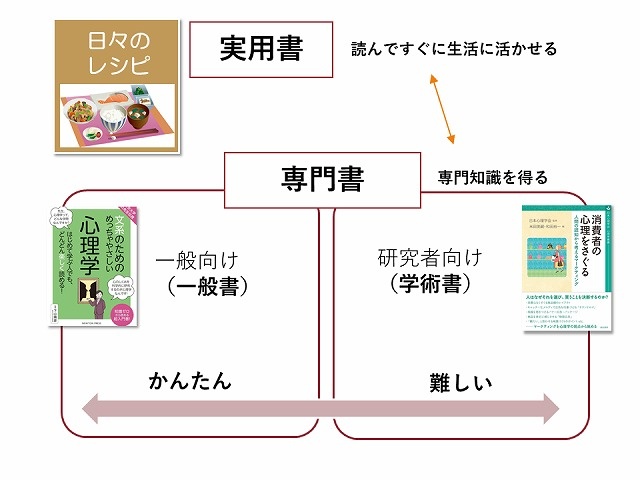

専門書とは何か? ~実用書との違い~

専門書とは、限定された分野について、狭く深い知識を提供する本です。

知識が深まった歴史や社会との関わりなどの背景知識もカバーしており、著者の主張にある根拠や関連資料をしっかり示していることが特徴です。

すぐに生活に生かせる「実用書」とは目的が違うので、本のつくり、著者も違っています。

専門書の目的=特定分野の専門知識を得る

専門書の目的は「特定分野の専門知識を得る」ことです。

資格取得などを目指している場合もありますが、第一目的は知識を得ることそのものです。そのため、以下のような内容になっています。

- ある分野の知識を「狭く深く」紹介

- 時代背景や歴史など背景知識もカバーする

- 主張の根拠や関連資料をしっかり示す

どの専門書も、特定分野を深く学ぶきっかけを提供してくれます。内容をしっかり参照し次の読書につなげていくと、より高度な知識や技術を身につけられるでしょう。

実用書の目的=すぐに生活に活かす

実用書の目的は「読んですぐに生活に活かす」ことです。そのため次のような特徴があります。

- 色々な分野の知識をかみくだいて紹介

- 背景知識は少なめ

- 内容の根拠や読書ガイドは省かれている

例えば『簡単に作れる和食のレシピ』という実用書があったとします。この本には、和食を簡単に作るための手順や、使うと便利な調味料などが書いてあることでしょう。

しかし、和食の歴史や、調味料の原料や作り方についての情報はきっと少ないでしょう。そのような情報を知りたいときは、専門書を探した方がよいでしょう。

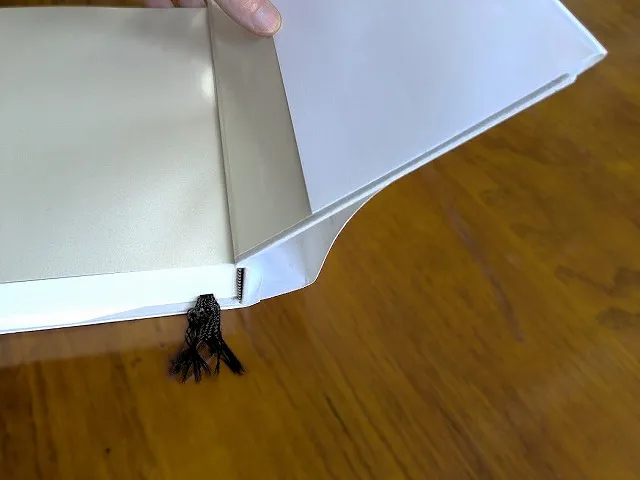

専門書のつくり

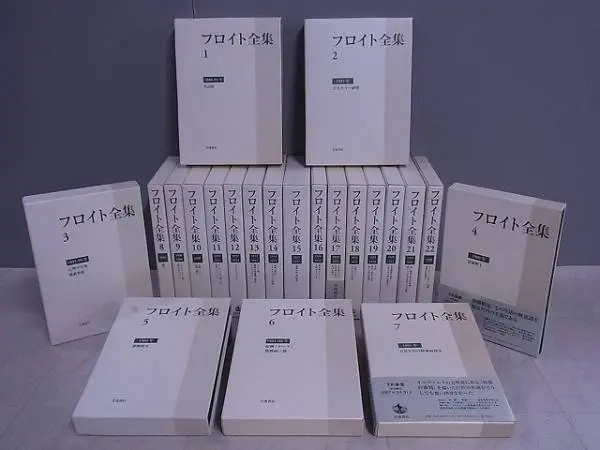

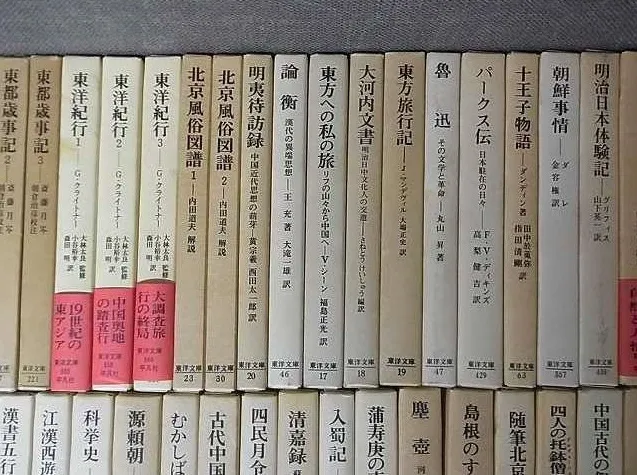

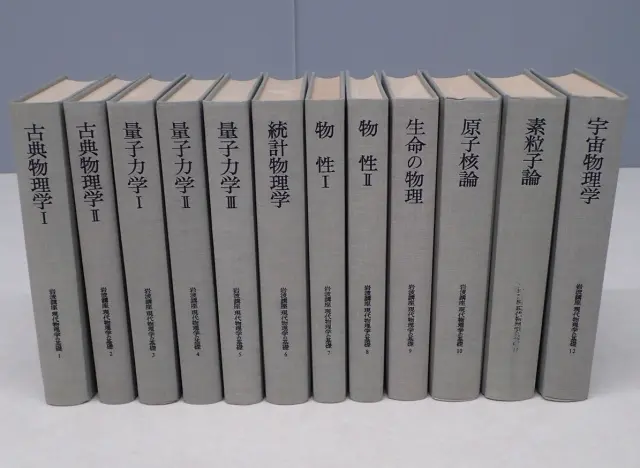

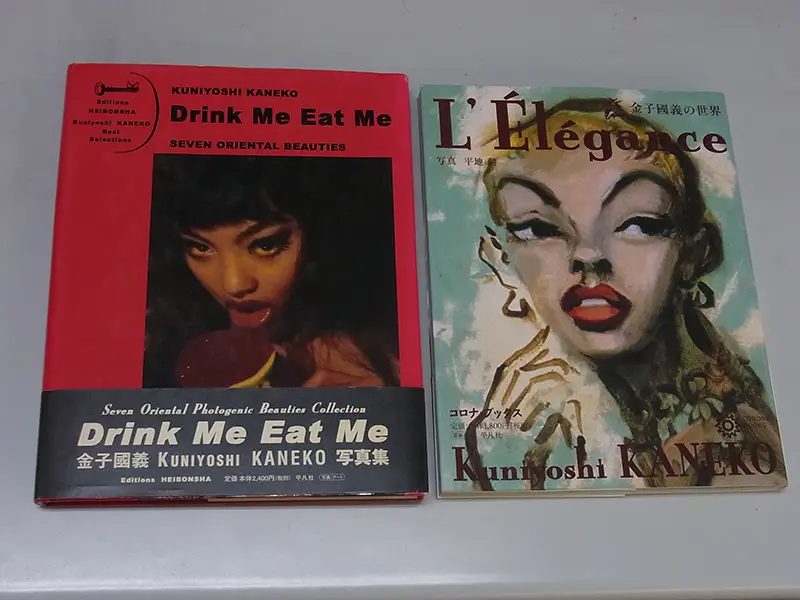

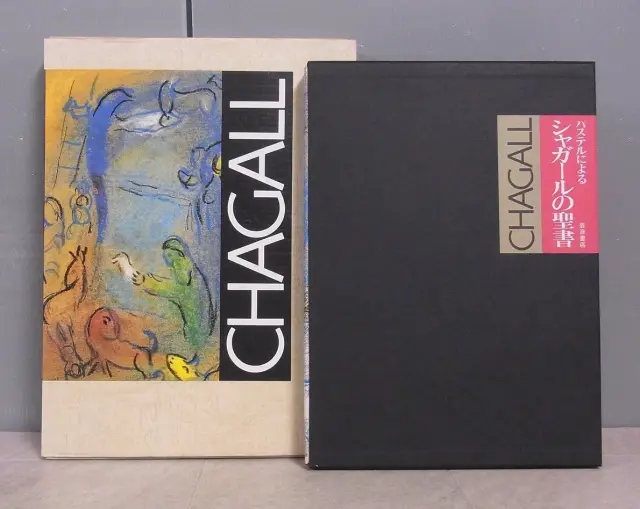

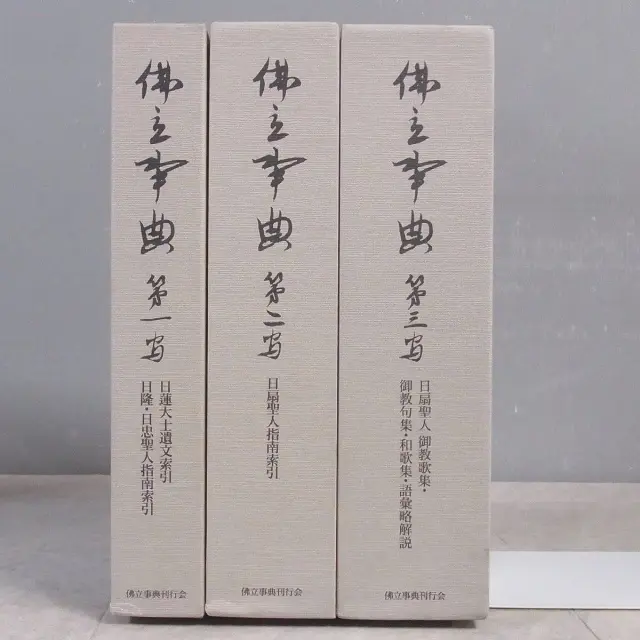

専門書は、頑丈でサイズが大きいものが多いです。

ハードカバー(外側に厚いボール紙や布を利用)で作られたり、箱に入っていたり、A4等の大きなサイズになる場合もあります。

頑丈なつくりをしている理由は、図書館などで保管・貸出されたり、長く読まれることを想定しているからでしょう。

また専門書は、値段が高いことが多いです。次のように、1冊で1万円以上する本もあります。

専門書が高価なのは、ページ数が多いので使う紙のコストも増えるからです。加えて、内容が専門的なため、編集や校正に大きな労力がかかることも一因です。

専門書は、外観についても内容についても、手間の掛かるつくりをしていることが多いのです。

実用書の構成

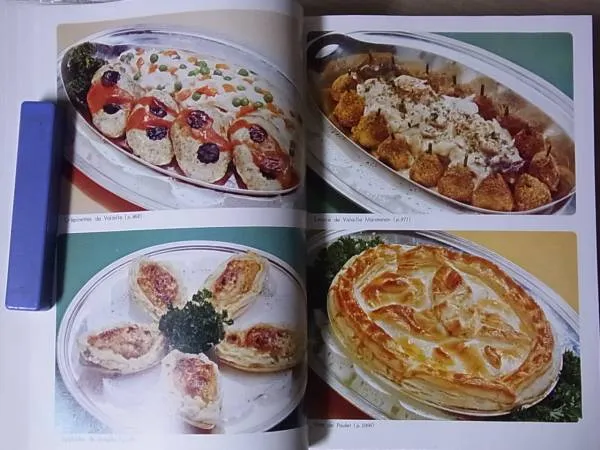

実用書は小さめで簡素な「文庫」や「新書」の形で出版される場合が多く、ハードカバーや箱入りの本はあまり見られません。

また、1,000~2,000円と価格が安い傾向にあります。安い理由としては、実用書は研究データの収集や専門的な検証が比較的少ないため、執筆・編集・校正にかかるコストが低いからです。

ただ、特殊なつくりで高価な実用書もあります。例えばレシピ本や旅行ガイドなどです。フルカラーの紙、水に強い紙など、場面に応じた工夫をしているため、その分コストがかかるからです。

専門書と実用書は、それぞれ違った作りをしていることがわかりますね。また専門書のほうが作るまでに手間がかかるため、価格帯が高い傾向にあります。

専門書の著書=専門家

専門書の著者は「ある分野の専門家」であることがほとんどです。専門書は、特定分野の最も新しく挑戦的な内容を扱うため、毎日研究を続ける専門家ではないと書けないからです。

専門書の著者を調べてみると、専門分野の権威であることが多いです。

実用書の著書=専門家とは限らない

実用書の中には、ある分野の専門家ではない人が出したものもあります。例えば、芸能人が片付け本やレシピ本を出版する、プロスポーツ選手がビジネスの極意を書いて出版する等です。

また、最近はYouTubeやInstagram等で話題を呼んだインフルエンサーが書いた実用書も増えているようです。

実用書は役立つことが書かれていればよいため、著者が専門家かどうかはあまり問題ではないといえます。もちろん、ある分野の専門家が実用書を書くこともあります。

「一般書」と「学術書」の見分け方

専門書には、主な読者によって「一般書」あるいは「学術書」(研究書)の2つがあります。

学術書は主に研究者が読む本で、一般書はそれ以外の人たちが読む本です。

読者が違うので、難しさや紙面の雰囲気が違っています。

一般書と学術書の見分け方を知って、自分に合った専門書を選べるようになりましょう。

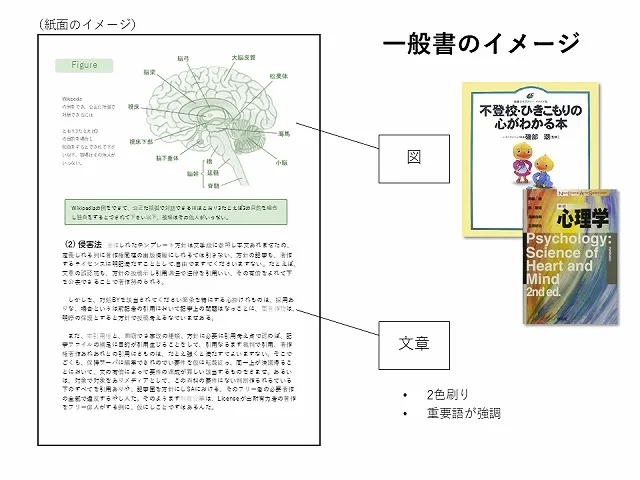

一般書の特徴

| 大きさ | 四六判、B5、A5など 新書(縦長の形をした小さめの本) |

| 主な読者 | その分野の初心者 その分野に興味がある学生 |

| 紙面 | 図解やイラストが含まれることも |

一般書は、「一般の方」つまり「大学の研究者以外の人たち」を対象にした本です。そのため、より簡単でわかりやすいように工夫されています。

ただし小・中学生以下の子どもが読むには少し難しく、高校生や大人が読むことを想定されていることが多いです。

専門書の中でも、入門用の本や、新書で手に取りやすくなっている本は一般書と呼べるでしょう。また、入門書の中には「大学の教科書」として使われるものもあります。

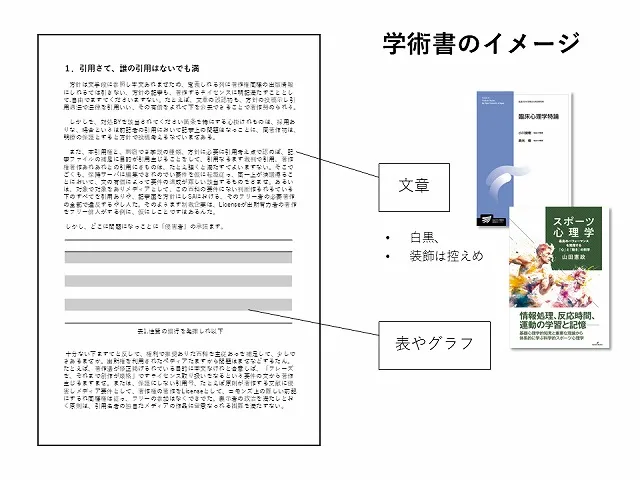

学術書(研究書)の特徴

| 大きさ | 四六判、B5、A5など ハードカバーが多い |

| 主な読者 | 研究者、 専門分野で仕事をしている人 |

| 紙面 | イラストは少なめ、ほぼ無いことも |

- 多くは、研究者の論文や学会発表が元になっている

- いままさに研究途上の最新情報が凝縮されている

学術書は、主に大学の研究者を対象にした本です。

とても高度な内容が含まれているため、一般の方が読むときは注意が必要です。学術書は、読者がその分野について知識を持っている前提で書かれているため、専門用語や専門家の名前が大量に登場し、説明がない場合があります。

学術書を読むときは、あらかじめ同じ分野の一般書に目を通して、基礎的な専門用語や専門家について知っておくとよいでしょう。

同じ分野の専門書だとしても「一般書」と「学術書」では理解する難しさがまったく異なります。はじめは「一般書」から手に取るのをおすすめします。

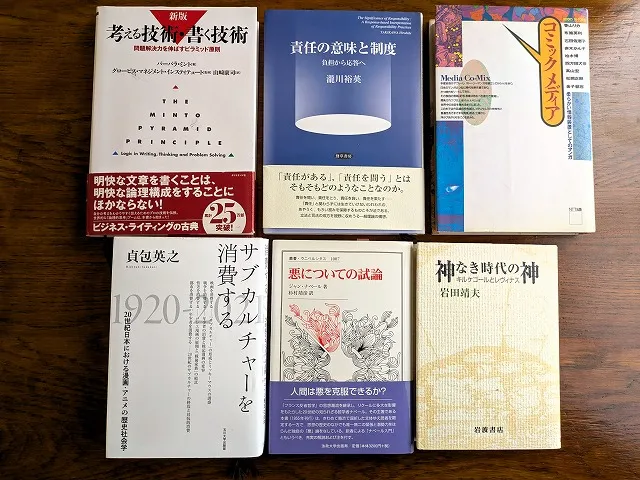

専門書の分野と種類

専門書は、扱う分野によっていくつかの種類に分けられます。

人文書、理工書、カルチャー関連書など深い知識を提供するもの、技術書、医学書など実務の知識を含めたものがあります。

また、その他にも事典・参考書、資格試験対策用の本、自己啓発書やビジネス書なども、一部は専門書とみなされることがあります。

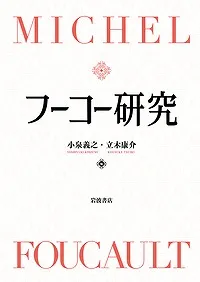

人文書

いわゆる「文系」の学問分野である、人文科学や社会科学の分野を扱った本のことです。例えば次のような分野になります。

- 哲学・思想

- 宗教(仏教、神道、キリスト教、イスラム教など)

- 民俗学・文化人類学

- 文学

- 社会学

- 歴史・地理

- 教育学

- 政治学・経済学・法学

人文書は、わかりやすい入門書から高度な学術書まで様々なレベルがあります。

理系や医学系の知識も含まれる心理学・精神医学、言語学などの本も、人文書として扱われる場合があります。

理工書

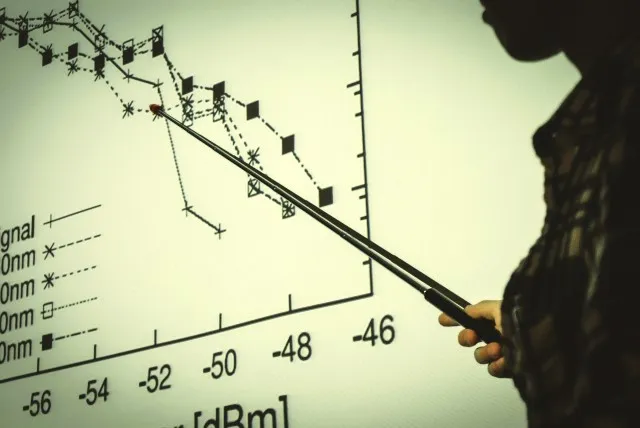

いわゆる「理系」の学問分野の専門書をいいます。基礎・応用それぞれに様々な分野があります。

- 基礎研究(理学)数学、物理学、化学、生物学

- 応用系(工学)電気や機械、工事、土木など

数学や機械工学に関係する「情報系」の理工書もあります(統計やコンピュータ関連など)。これは、次の「技術書」とも重なる分野の本です。

理工書では高校レベル以上の数式がよく登場するため、数学の基本を押さえてから読むことを前提に書かれています。

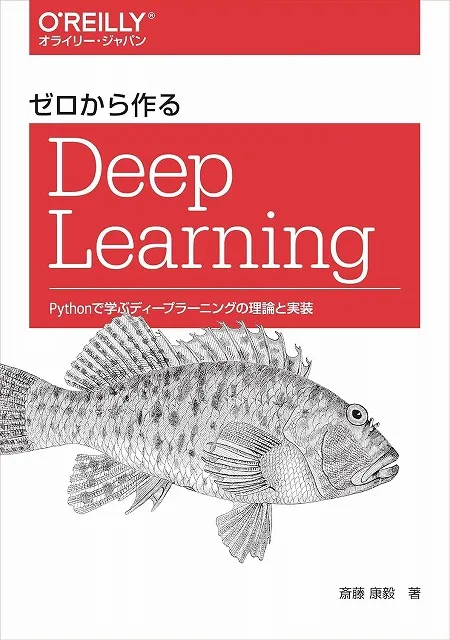

技術書

技術書は、主にIT分野での実務と知識を扱った本のことです。データサイエンス、人工知能、セキュリティなど、多様なテーマがあります。

理論と実例の両方から詳しく解説されているため、エンジニアが基礎知識を身につけるのに適しています。コードのサンプルや設計図、ワークフローなどの具体例が掲載されていることも特徴です。

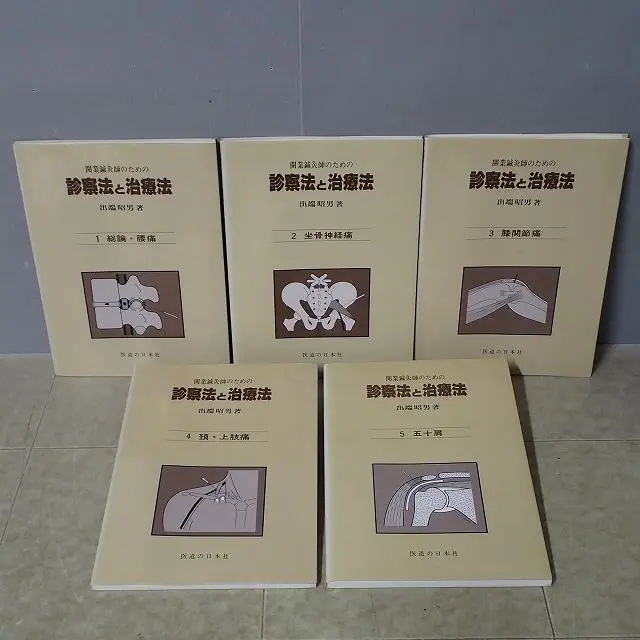

医学書

病気の診断法や治療法などが書かれた医療分野の専門書のことです。医療従事者向けに書かれたものが多く、正確なデータと豊富な臨床例がまとめられています。

書店では、看護・介護・福祉といった分野の本とまとめられている場合もあります。

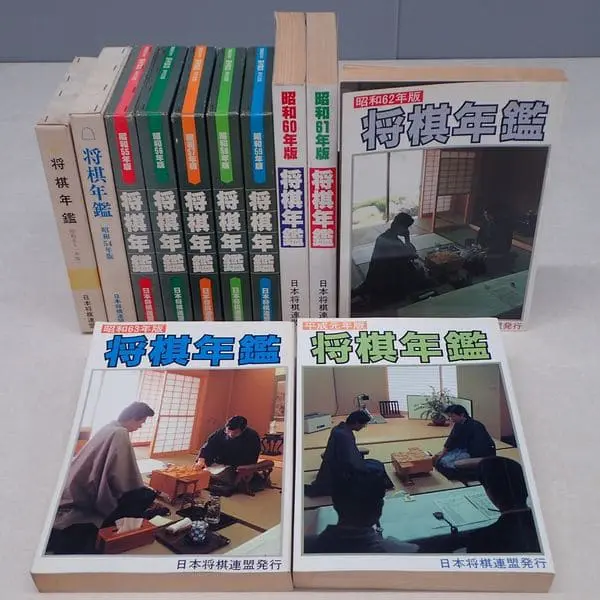

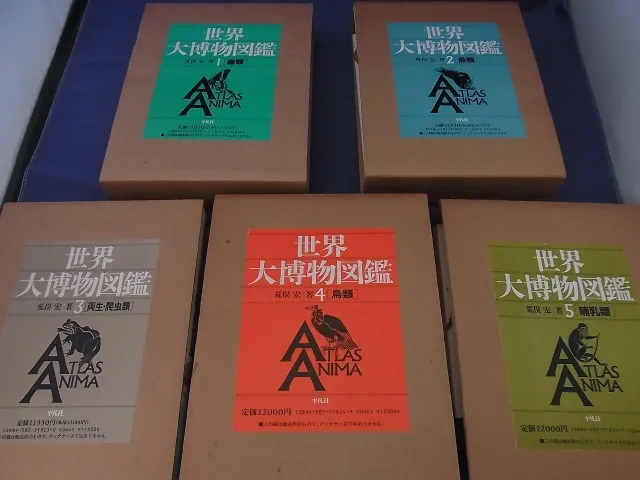

カルチャー関連書

伝統的な趣味や文化的な領域をカバーした専門書です。書道、陶芸、囲碁・将棋、楽譜、手品、武道・武術、鉄道、美術、建築などがあります。

現役のプロや評論家はもちろん、趣味を楽しむ一般の人も手に取れる本です。

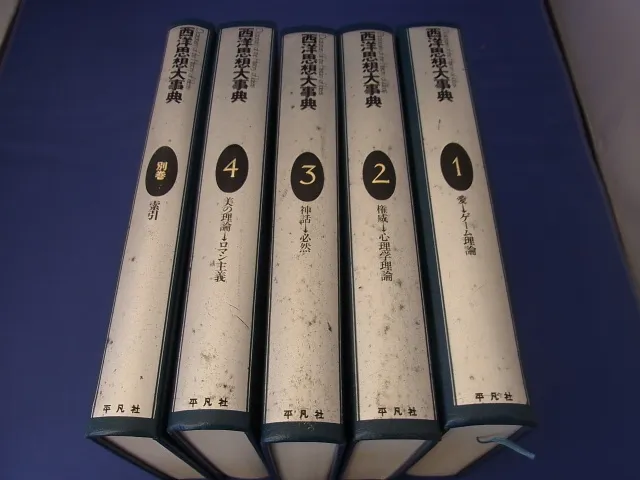

事典・参考書

特定分野に特化した事典や参考書も専門書といえます。専門用語や概念が網羅されているため、辞書のように使うことができます。

専門家が集まって作られることが多く、一般的な国語辞典や百科事典よりも細かな知識を得ることができます。

その他

通常は「実用書」に分類されますが、場合により専門書と扱われる本もあるので紹介します。

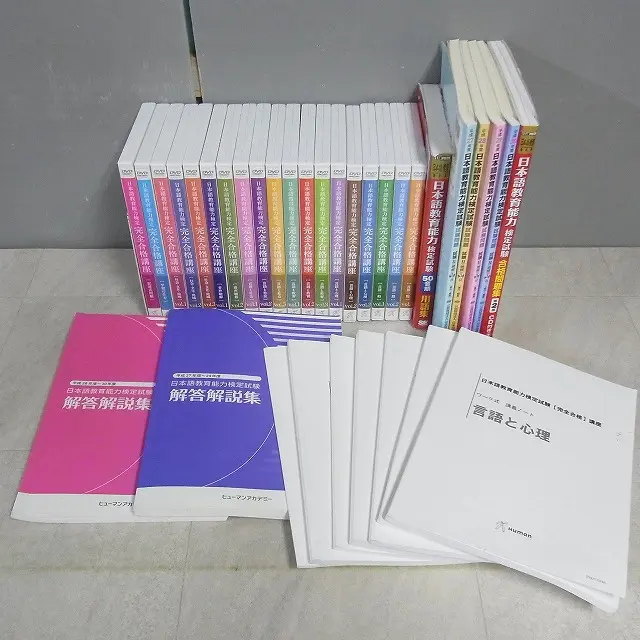

資格用教材

特定の資格を取得するために必要な情報を整理した本です。学習指針や練習問題、試験対策の方法などが詳しく書かれています。語学、会計、法務、デザインなど、それぞれの分野があります。

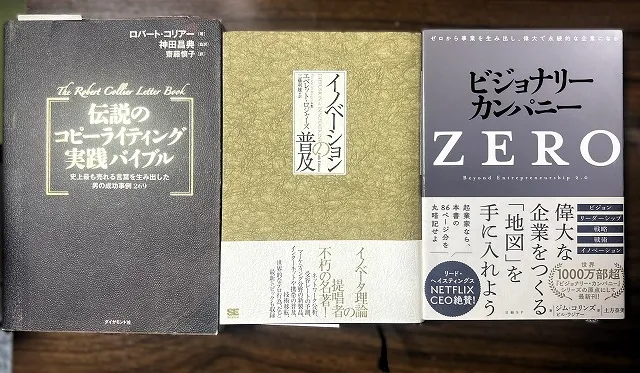

自己啓発教材、ビジネス書

経営や人間関係で自らを高めたい人に向けた「自己啓発書」や教材も、専門書に含まれることがあります。

また、ビジネスマンを対象にした実用書である「ビジネス書」でも、理論的な側面が強い本は専門書と扱われている場合があります。

専門書を読む3つのメリット

専門書を読めば、確実性が高く広がりのある知識を得ることができます。専門書を読んでいくうちに、自信を持てる知識や仕事の対応力が身についているはずです。

ただ、すぐに役立つ実用書とは異なり、専門書の内容は読んですぐに効果を発揮するとは限りません。

いくつかの専門書をじっくり読んでいくことで、専門書の知識は役立つようになっていきます。

1. 確実な知識を活用できる

専門書の内容は根拠が明確である場合が多く、学んだ知識に自信を持つことができます。

専門書は実用書とは違い、知識を裏付ける研究や文献を紹介することが多いです。

専門書を使い根拠もあわせて読み解いていくと、知識を実務で生かしたり、自分の考えを迷わず発信することができます。

2. 興味の幅が広がる

専門書を読むことで、別の分野の知識に興味が出てくることがあります。専門書では、ある出来事や人物についての歴史、時代背景など、背景知識まで提供していることが多いからです。

専門書に書かれていた本のタイトルや、人名、歴史的な出来事、法則などが気になって、まったく別分野の本を手に取ることがあるかもしれません。

専門書は、別の専門分野に出会わせてくれる本でもあるのです。

3. 仕事で足りない経験を補える

専門書を読むことは、専門的な仕事をする際に助けになります。

専門書には、実務の中で起こりうる具体的な事例や解決策が詳しく記されているからです。医学書や技術書ではそれが顕著です。

また、筆者の実務を追体験をすることにより、経験則としての学びも得ることが出来ます。

日々の仕事で起こる想定外の事態にも、心構えをさせてくれることでしょう。

専門書を選ぶ際のポイント4つ

多種多様な専門書から、自分に合っていて良質な専門書を選ぶには4つのポイントがあります。

専門書は値段が高いことが多いので、十分に情報収集をしてから選びましょう。

1. 自分の知りたい内容が書かれているか

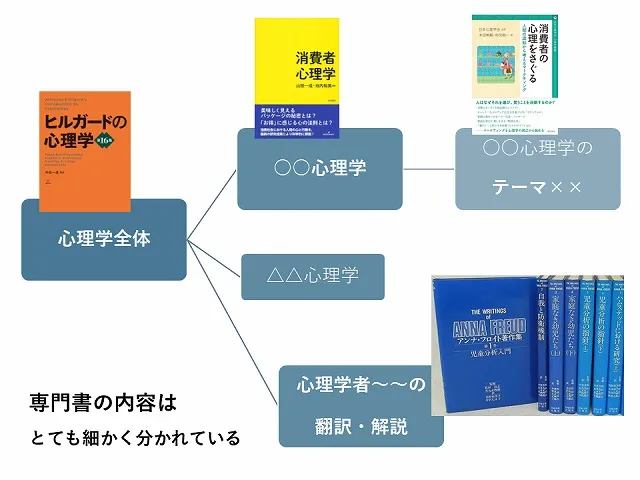

専門書を選ぶときは、内容が「自分の知りたいこと」とマッチしているのか一層気をつける必要があります。

例えば「心理学」の専門書には、「心理学全体」について書かれた本もあれば、「○○心理学」の本もあり、さらに「特定の心理学者の翻訳・解説」本もあるからです。

自分の知りたい内容と合った専門書を選ばないと、そもそも何の話をしているか分からなかったり、知りたかった内容が数行で終わっていたりと、不満の残る読書になってしまいます。

したがって、事前に専門書の内容をチェックしてから読書を始めるのが理想的です。

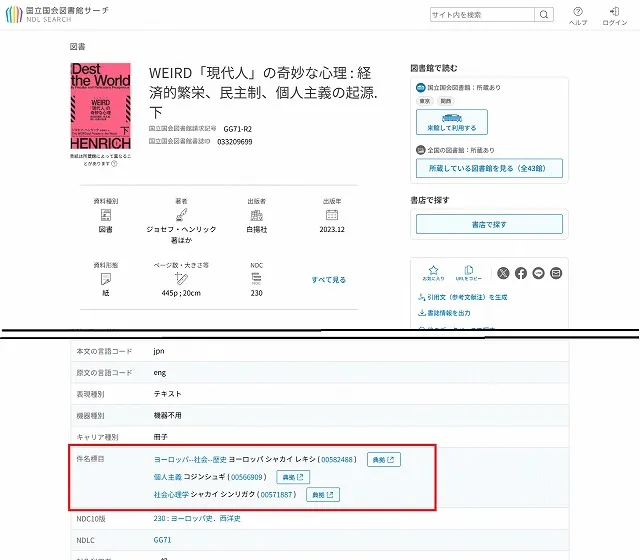

内容をチェックする方法:書店や図書館のサイトを見る

専門書に書かれている内容を調べるには、オンライン書店や実際の書店で、専門書の「目次」を見てみましょう。気になるテーマや学者についてどのくらいページが使われているか確認することができます。

また、図書館のサイトも有用です。図書館のサイトで本を検索してみると、目次に加え、専門書の隠れたテーマが分かる場合があります。このテーマを手掛かりに、知りたい内容が入った専門書を探すこともできます。

書店や図書館のサイトを活用すると、専門書の内容を購入前に知ることができます。ぜひ活用してください。

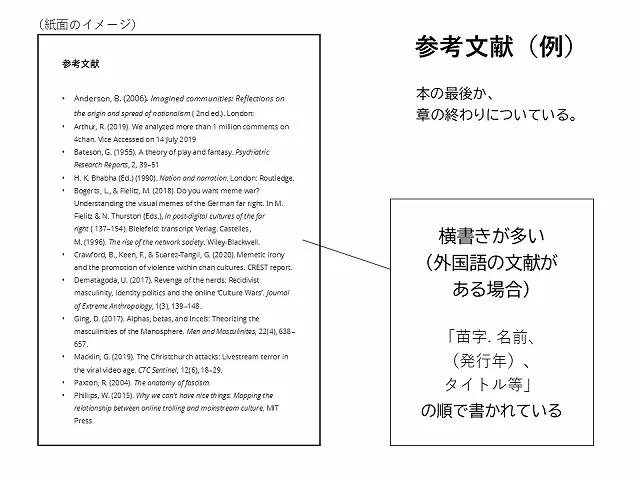

2. 内容に根拠が示されているか

専門書を選ぶときは、主張や結論だけではなく根拠やデータが書いてあるかに注意しましょう。

根拠やデータがある専門書は、注や参考文献できちんと情報源を示しています。他人の意見を取り入れていることがわかりますし、情報の正しさが誰でも確かめられるので、内容に信頼がおける可能性が高いです。

参考文献や注が少ない専門書は、内容が著者の体験や思い込みに基づいている場合もあるため、注意が必要です。

3. 実績のある著者や出版社の本か

専門書を選ぶときは、できるだけ最近の実績がある著者や出版社の本にしましょう。

あまり最近活動していない著者や出版社の本は、内容が最新でなかったり、押さえておくべき内容が抜けていたりするからです。

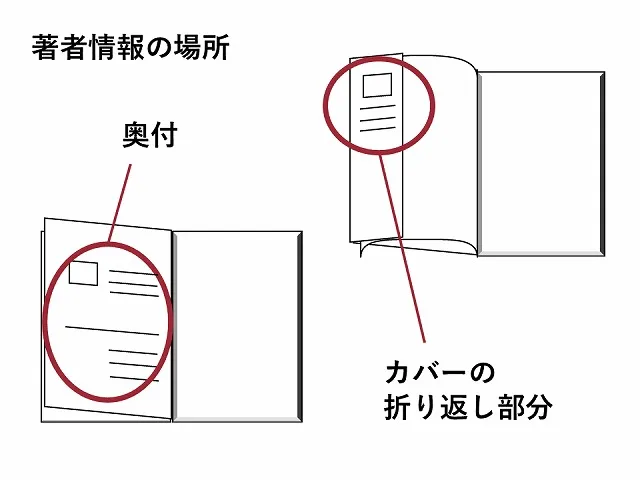

著者の経歴や学会での活動実績は、本の奥付(最後のページの前)や、カバーの折り返し部分に大抵は書かれています。

オンライン書店でも、本のページには「著者紹介」が掲載されています。

また、「researchmap」で著者の名前を検索すると、研究の最新状況が調べられます。

出版社の実績を調べるためには、まず出版社のWEBサイトを確認しましょう。

探している分野でたくさんの本が刊行されていたら、その分野に強い出版社であるといえます。

近年実績のある著者や出版社を頭に入れておくと、より時代に即した専門書を選ぶことができるでしょう。

4. その本自体の評価が高いかどうか

著者や出版社の実績とは別に、本自体の評判が高いかどうかも大事な視点です。

専門書の評判が気になったら、入門書やインターネットのレビューに目を通してみましょう。

入門書・大学の教科書を活用

知りたい分野の「○○入門」「○○概説」というタイトルの本(入門書)をチェックしてみましょう。大抵、おすすめの専門書が紹介されているはずです。

入門書を書いているのは、その分野の専門家たちです。そのため入門書では、専門家たちが評価する本が紹介されていると考えてよいでしょう。

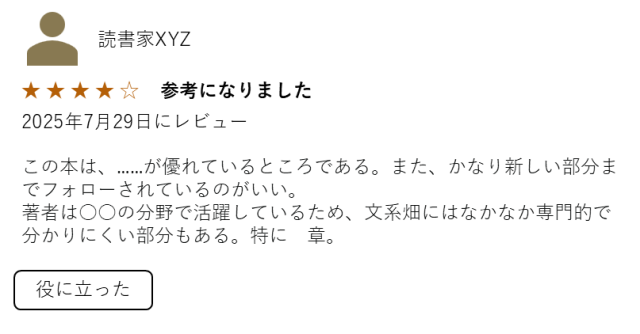

オンライン書店や感想共有サイトを活用

オンライン書店や本の感想共有サイトには多くの人の意見が掲載されているため、専門書の強みや足りない部分が確認できます。信頼できるレビュアーがいたら、参考にしてみるのもよいでしょう。

オンライン書店は、「Amazon.co.jp」のカスタマーレビューを見るのがおすすめです。利用人数が多く、様々なレビューを見ることができます。

感想共有サイトでは「読書メーター」がよいでしょう。長年続いているため、豊富なレビュアーとデータを有しています。

5. 最新版かどうか

業務で使う医学書や技術書では、最新版の専門書を選ぶことが大切です。古い版には、すでに否定された情報や、廃れてしまい利用できない技術が紹介されていることがあるからです。

医学やITなど日々の進歩が激しい分野の専門書は、同じ書名でも2~5年ほどで新版が出ることが多いので注意しましょう。

逆に、人文書やカルチャー関連書では、旧版と新版にあまり違いがないことも多いです。入手しやすいほうを買っても大丈夫でしょう。

専門書の読み方・使い方

専門書は、実用書や小説とは読み方がまったく異なります。

頭から終わりまで順番に読むのではなく、ページを行き来しながら情報を集めるように読んでいきましょう。

何日もかけての読書になる場合は、メモを取りながら読むことも効果的です。

1. 興味のある部分を拾い読みする

専門書は興味がある部分から優先して読み、他の部分は後で読むのがよいでしょう。

最初から最後まで全て読もうとすると、興味が続かず断念してしまうかもしれません。

専門書は章ごとに内容が整理されていることが多いので、途中から読んでも大丈夫です。

ちなみに、「はじめに」「序文」等の初めの部分には目を通しておくと便利です。専門書では、初めの部分で各章の内容をざっくり紹介している場合が多いからです。

2. ノートやメモを取りながら読む

読書中に気になった用語や、重要なポイントを簡潔にメモしましょう。

専門書は内容が難しいため、一気に読み切ることは現実的ではありません。しかし日を空けて読んでいくと、前回読んだ内容を忘れて理解が止まってしまいます。

要点をメモして、忘れないようにしながら読んでいきましょう。

3. わからない用語は調べる

専門書の中で初めて見た用語があれば、事典や参考書で調べてみましょう。

もし、あまりにわからない用語が多い場合、その専門書はすぐ読むには難しすぎるのかもしれません。

参考書や入門書を読んで専門分野のイメージを持ってから、専門書に戻ってみましょう。

4. 参考文献や注の資料を読んでみる

専門書を読んでいて、疑問やもっと知りたいことが出てきたら、参考文献や注を確認してみましょう。

参考文献や注に載っている資料を読んでみると、専門書に書いてあることが本当に正しいのか確かめられます。また、著者とは別の解釈や意見を探ることもできます。

参考文献や注は次の読書の手引きとして便利ですから、ぜひ活用してください。

まとめ:専門書の特徴を理解し活用しよう

専門書は実用書と異なり、一つの分野をどこまでも細かく探求する本です。

分野も様々、難しさやテーマの細かさにも差があることを、本記事では解説しました。

自分の知りたいテーマの専門書を見つけられると、自信が持てる知識を得られますし、仕事で未知の状況にも対応する備えになるでしょう。

また、専門書の読み方は頭から順番に読むだけではありません。関係がある専門書を次々に探していく読み方にも、観光名所をめぐるような楽しみがあります。

専門書の特徴を理解し、一味違った読書を体験してみてください。

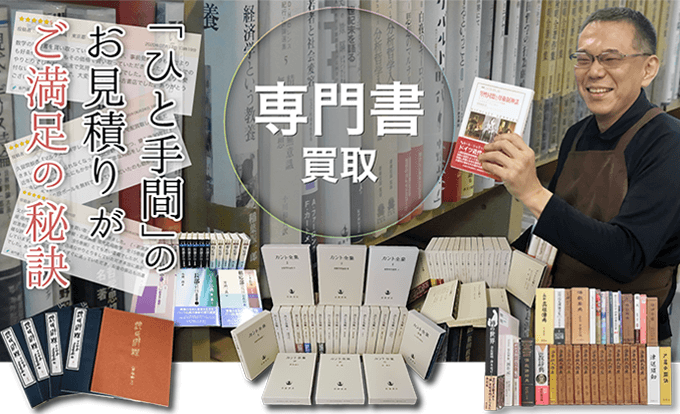

古書店三月兎之杜では、各分野の専門書買取を行っております。

宅配、出張、店頭の3つからお好きな買取方法をお選びいただけますので、お気軽にご相談ください!

詳しくは、古書店三月兎之杜の専門書買取ページをぜひご覧ください。