「哲学の名著」20選! 人生の助けになる思想を一挙紹介

この記事では、古典から現代までの西洋哲学の名著を13点、加えて東洋哲学の名著を7点紹介します。

また記事後半では、哲学の名著を読む際に役立つ知識もお伝えします。

「代表的な哲学の名著は?」「名著の挫折しない読書法は?」などが気になる方は必見です。

目次

哲学の名著とは? 何百年も読まれ続ける理由

哲学の名著は、どうして世界中で読まれているのでしょうか。

それは、読んだ人に気づきを与えてきた実績があるからです。

その気づきは、人間関係や仕事に悩む現代人の考え方を変え、苦しみを解決することもあります。

例えば、私は学生のときに知人とメッセージをやり取りするのが大の苦手でした。相手にどんな印象を持たれるかが気になって、なかなか返信ができなかったのです。

しかし、哲学の名著を読んでみると、気楽にやりとりができることが増えていきました。

そのとき読んだのは、マルクス・アウレリウスの『自省録』でした。

『自省録』には、「自分が自由にできることと、自由にできないことを区別し、前者を変えるようにせよ」と書かれています。これは私にとって、とても有用なアドバイスでした。私がメッセージを送る相手がもつ印象は、私の自由にはならないのだと納得できたからです。

このように、哲学の名著を読むと、悩みに対処するヒントが見つかるかもしれません。

以下の名著の紹介を手がかりに、自分の人生を支えてくれる名著を探してみてください。

西洋哲学の名著

以下では、哲学の本場・西洋(ヨーロッパ)で書かれた【13の名著】を、時代順に紹介していきます。

この記事では、西洋哲学を4つの時代に区分しました。

(※内容により、別に振り分けた名著もあります)

- 古代ギリシャ(紀元前5~4世紀)

- 中世(紀元後5~15世紀)

- 近代(16世紀~19世紀初頭)

- 現代(19世紀後半~)

どうしてこの区分になっているのか、手短にお伝えしましょう。

西洋哲学が大きく発展したきっかけは、紀元前5世紀から4世紀の古代ギリシャの都市で、数名の学者が書物を残したことでした。

(https://hugkum.sho.jp/484749より画像引用)

その後、西洋の人々は古代ギリシャの書物を失ってしまい「中世」と呼ばれる時代に入ります。そして1000年近く経った14世紀ごろから、古代の哲学が再び注目されます(ルネサンス)。

古代の哲学から学んだことを活かして、近代の哲学が生まれました。そして19世紀ごろから、近代の哲学に対する反発として現れたのが現代の哲学といえます。

西洋哲学の名著は前の時代と繋がっていることが多いので、わからなくなったら前の時代に戻ってみるのがおすすめです。

古代ギリシャ哲学の名著【2選】

哲学が始まった地である古代ギリシャには、何人もの哲学者がいました。

その中でも、「哲学」の言葉を初めて大きく打ち出したプラトンの本と、その弟子のアリストテレスの本を紹介します。2人の共通点は「社会貢献が人生にとって大きな価値を占めている」ということです。

1.「よく生きること」は命よりも大事だ

プラトン『ソクラテスの弁明』

- 全1巻

- 出版社:光文社ほか

- 原典の書かれた時期:紀元前4世紀ごろ

「自分には、命よりも大事な信念はあるだろうか」。そんな気持ちにさせられるのが本書です。

本書の主人公ソクラテスにとっては、「よく生きること」を追求するのが命よりも大事なことでした。よく生きるとは、彼にとって「人をだます話術を批判すること」や「若者の教育に取り組むこと」「法律や正義を尊重し社会秩序を守ること」等が含まれます。

本書は、著者のプラトンの先生であるソクラテスが裁判にかけられる衝撃的な場面から始まります。ソクラテスは、危険な状況の中でも「よく生きること」の重要性について熱心に説き続けますが、死刑判決を下されてしまいます。この物語からは、「よく生きること」は、たんに生き残ることよりも大事だと考えていたソクラテスの強い信念を感じられます。

他にも20以上あるプラトンの著作は、ほとんどがソクラテスを主人公とした会話劇になっています。

プラトンの著作が2500年以上読み継がれてきたのは、読み手をひきつける物語としての魅力にもあるのかもしれません。

2.「幸福」を実現するために必要なのは?

アリストテレス『ニコマコス倫理学』

- 全2巻

- 出版社:光文社ほか

- 原典の書かれた時期:紀元前4世紀ごろ

何のために生きているのか? という質問の最終的な答えが「幸福」ではないでしょうか。例えば仕事をするのは、お金を稼ぐためで、お金を稼ぐのは、美味しいものを食べるとか、趣味のものを買って楽しむためです。では、「美味しい思いや楽しい思いをする」ことが幸福な人生なのでしょうか。

著者のアリストテレスは、そうではないと言います。美味しい思いや楽しい遊びをするのは、他の動物でも経験できることだからです。彼は、幸福とは「そのもの独自の可能性を発揮している状態」だと本書で述べています。せっかく人間に生まれたのだから、人間でしかできないことをやってみようというわけですね。

人間にとって幸福な生活とは何か。その一つは「社会的生活」だと彼は述べます。社会的生活とは、人間がつくる社会の中で、自分の素質が活かせる役割につき、活躍していくことを指しています。今風に言えば、自分に合った仕事や活動の領域を見つけ、自己実現し、人に認めてもらうことです。

結局、一人きりで楽しんだり良い思いをする趣味も仕事も長続きはしないとアリストテレスは言うでしょう。人に認められたり褒められることが、幸福な人生に欠かせない要素である。考えるに値する意見ではないでしょうか。

中世哲学の名著【3選】

中世の哲学は、キリスト教の教えに基づくものがほとんどです。

しかし、キリスト教について興味がない人にも響く名著もあります。ここでは3つ紹介します。

3.反省すると人生が変わる?

アウグスティヌス『告白』

- 全3巻

- 出版社:中央公論新社

- 原典の書かれた時期:西暦397-398年

『告白』は、「自分の弱さを徹底的に反省することによって、人生を劇的に変えられる」という実例を私たちに見せてくれます。

著者のアウグスティヌスは、普通の人から高名なキリスト教学者へと転身を遂げた人です。彼はもともとキリスト教徒ではなく、派手な女性関係をもったり職を転々として暮らしていました。

しかし30歳になった頃、キリスト教の教えを知って彼は変わります。過去の悪行を思い出して深く反省することにより、まじめにキリスト教の研究を続ける使命感を持てたのです。

彼が過去にした悪行として有名なのは、幼い頃、食べるためではなく友達とふざけるため、近所の家から梨を盗んでいた話です。そんなことまで彼は赤裸々に振り返り、自分がどのように悪く流されやすい人間だったかを反省しています。

自分の弱さを認め、キリスト者になろうと決意した日を振り返る彼の文章は、どこか吹っ切れた様子でさっぱりとしています。変わりたいと思う人への大きな後押しになってくれるはずです。

4.知識の組み合わせが世界を変える

トマス・アクィナス『神学大全』

- 全4巻

- 出版社:岩波書店ほか

- 原典の書かれた時期:1265年~(死後完成)

『神学大全』は「相容れないように思える知識も、いつかは合流させることができる」と証明した名著と言えます。著者のトマス・アクィナスは、水と油とも思えたキリスト教の神学とアリストテレスの自然哲学を統合してみせました。

トマスたち中世のキリスト教関係者のあいだでは、アリストテレスやプラトンなど、古代ギリシャの哲学は非常に危険な思想だとされていました。古代ギリシャの人々はキリスト教徒ではないので、全知全能の神や預言者の起こす奇跡を信じていません。古代ギリシャの哲学者たちも、自然はそれ自身が独自の法則を持って動くと考えていたのです。これは神の全能性を危うくするような危険思想でした。

そんな中、トマスはアリストテレスの書物を本格的に研究し、キリスト教の公式見解と衝突しないように解釈を試みました。8年以上もかかって彼がまとめた『神学大全』が支持されたので、アリストテレスの哲学は危険なものではなくなり、ヨーロッパの人々が堂々と研究できるようになりました。

『神学大全』が無かったらルネサンスもなく、近代の科学も生まれなかったでしょう。全く相容れないと思える考えに学ぶことは、歴史を変えるほどのインパクトがあるのです。

5.人が「気晴らし」に流れてしまう理由

パスカル『パンセ』

- 全1巻

- 出版社:中央公論新社ほか

- 原典の書かれた時期:17世紀中ごろ?(死後出版)

特にそこまでやりたくもないゲームや、ギャンブル、SNSなどをだらだらと続けてしまっている……そんな経験のある方なら、『パンセ』を読むと得るところは大きいでしょう。パスカルは『パンセ』の中で、「気晴らし」と「倦怠」の関係について鋭く考えています。

著者のパスカルは、政治や戦争、パーティーの社交なども含めた色々な活動を「気晴らし」と呼んでいます。多くの人が気晴らしに流れてしまうのは「自分がいつか死んでしまうこと」「死後の世界がわからないこと」に感じる不安を紛らわしたいからだと、パスカルはいいます。

こうした不安を解消するには、どうすればよいのでしょうか。その答えは、キリスト教の信者であるパスカルからすると「神を信じて静かに暮らすこと」になるのでしょう。同意できるかどうかはともかく、都市から離れて慎ましく暮らしたパスカルが、騒がしい世の中に向けた冷ややかな目はなかなか痛快です。

本書は一つ一つの節が1ページ程度と短いので、枕元に置いて寝る前に2~3節読むということもできますよ。

近代哲学の名著【4選】

近代の哲学者たちが常に考えていたのは「絶対に間違えない知識」とは何かということです。情報があふれ、何を信じればいいか見失いがちな私たちにとっても、非常に気になるテーマです。

以下では4つの名著を紹介しましょう。

6.絶対に間違えない知識のために必要なのは?

デカルト『方法序説』

- 全1巻

- 出版社:岩波書店ほか

- 原典の出版時期:1637年

『方法序説』を読めば「わからないことを不確実な説明でごまかさない」という、近代哲学の根本的な原則に触れることができます。

著者のデカルトがこの本を書いたのは、信用に値するのは、すべてを疑ってもなお残る「自分の意識」だけだと言いたかったからでした。彼は10歳からカトリック系の伝統校に入って学問を修めましたが、自然現象についての研究で「神」や「奇跡」が登場し、説明に使われたことに納得できなかったのです。神や奇跡について持っている考えは、人によって全くバラバラでもあったからです。

彼は学校を卒業した後、軍隊に参加するなど様々な人生経験を積みます。そして、唯一信じられると思った「自分の意識」と、いつでも同じ答えを出す「数学」を基礎に、自分の哲学を作っていったのです。

ちなみにこの本は、学者以外の人も広く読めるようにという思いで短めにまとめられていますし、難しい数式も出てきません。近代哲学の中では挑戦しやすいものでしょう。

7.「普通の人々」の考えが政治をつくる

ルソー『社会契約論』

- 全1巻

- 出版社:光文社ほか

- 原典の出版時期:1762年

本書は、私たちに「民主政治」で大事なのは一人一人が政治に関心をもつことだと教えてくれます。

著者のルソーは、国家がまったくなくそれぞれの人が勝手気ままに生きている「自然状態」を仮定しました。そのような状態でずっと争ったり困ったりしていると、やがて人は結びついて協力し合うようになります。そうして、いわば大きな一人の人間のようなものとして国家ができます。

ルソーが独特だったのは、国家ができて王様や議員が決まったとしても、あくまでそこに所属する「普通の人々ひとりひとりの考え」が大事だと主張したことです。これは、人民が国家の行き先を決めていくべきだという発想につながりました。

ルソーの理想とする国家は、つねに所属する人たちが自分自身の考えを直接反映する形で運営していくものでした。したがって、彼は直接民主制がよいと提案しています。

8.近代科学や幸福論は信じていいの?

カント『純粋理性批判』

- 全7巻

- 出版社:光文社ほか

- 原典の出版時期:1781年、1787年(第2版)

書店に行くと「○○の幸福論」や「○○科学」といった本はたくさん出ています。しかし「本当にそれを読んでうまくいくのか?」と疑問を持った方もいるでしょう。そんなときは『純粋理性批判』を読むと、冷静に考えられると思います。

『純粋理性批判』は、「近代科学は(ある程度)信頼に足る」ことと「『幸福』を目指す思想は失敗する」ことを多くの読者に説いてきました。

著者のカントは「世界の本当の姿は誰にも完全にはわからない」と考えました。ただし、人間は「時間」「空間」という共通する世界の捉え方を持っているため、【数学やそれを元にした学問の中では】、だいたい確実な答えを出すこともできるだろう、とも主張しました。

ただ、カントによれば「どのような生き方が幸福か」等、数学的に測れない問題については、確実な答えはわからないのです。なぜなら人類全員に共通する幸福の捉え方はないからです。だから彼は、できるだけ誰も不幸にならないような最低限の決まりを見つけようともしました。

カントは以上のように考えることによって、当時の科学にお墨付きを与えるとともに、「幸福」をベースに考えてきた従来の哲学に待ったをかけたのです。私たちの道徳や科学観を根本から問う、今でも斬新な思想だといえます。

9.成熟ってどういうこと?

ヘーゲル『精神現象学』

- 全2巻

- 出版社:筑摩書房ほか

- 原典の出版時期:1807年

「成長や成熟とはなんだろう、どのような段階を踏んだら大人になるのだろう」と疑問を持った人には、ぜひ挑戦してもらいたい名著です。

『精神現象学』は、ある意味で成長物語です。かみ砕いていうと、主人公は最初は誰とも仲良くできなかった偏屈者だけど、喧嘩したり挫折を経験したりして結果的にみんなとうまくやれるようになる、というストーリーになります。似たような小説を読んだことがある方も多いのでは?

著者のヘーゲルはデカルトやカントの伝統を引き継ぎ「自分の意識」から考え始めました。そして、意識は「意識ではないもの」と出会い、様々な段階を踏み(ときには戦って倒そうとし)、その他者がじつは自分自身と遠いものではなかったことを理解します。そうして、時代を総括する「絶対知」を共有しつつすべての者が関係しあっている、という結論に至ります。こうした「長いものに巻かれる」的な結論を見て、ヘーゲルに共感や反発を覚える人も多かったようですが。

現代哲学の名著【4選】

現代哲学のテーマは、西洋で「当たり前」と思われていた価値や仕組みを見直していくことです。「当たり前」とは「お金」だったり、キリスト教の「同情」だったり、学問の区切りや、「存在している」という言い方だったりします。

哲学者の活躍する国も多様になりますが、ここでは厳選した4人の名著を紹介します。

10.お金と資源の使い方を見直すために

マルクス『資本論』

- 全2巻

- 出版社:筑摩書房

- 原典の出版時期:1867年

なぜ世の中にはお金持ちと貧乏がいるのか? 色々な企業や個人が利益を上げ、それを投資に回して成長していく……そんな「資本主義」の世の中はこの先も続くのか? そんな疑問を持ったなら、『資本論』の出番といえます。

著者のマルクスは、ドイツの哲学者・経済学者です。彼は、古代から現代までの社会の変化をお金や価値という視点から記述しました。そして、いつの世も支配を受ける側と支配する側がいて、それは表面上みなが平等になった現代でも変わらないと主張したのです。世の中を変えるためには、お金が回る仕組みや、人間が自然の資源を使う仕方を変えなければならないと考えました。

本書は、私たちが毎日関わるお金や資源の使い方を見直してみるきっかけとなってくれるでしょう。

11.他人に同情してはならない?

ニーチェ『道徳の系譜学』(道徳の系譜)

- 全1巻

- 出版社:光文社ほか

- 原典の出版時期:1887年

苦労している人に同情したり、自分を犠牲にしてでも他人を優先したりすることは、通常は優しい人の証だとされます。ただ、それはいつの時代も同じなのでしょうか?

本書は、どうして同情や自己犠牲が素晴らしいということになったのかを解明する本です。そして著者のニーチェは、もっと自分自身の喜びにフォーカスした「よい」・「わるい」の考え方があったのではないかと強く訴えます。

ニーチェはもともと西洋の古代文学の研究をしていたため、プラトンからキリスト教に続いてきた西洋哲学の道徳について、それがどうやって成立したかを文献から追うことができたのです。

同情や自己犠牲といった「やさしさ」が持ち上げられることに違和感を持ったら、何度でも立ち戻りたい名著です。

12.本当の生き方ができない理由は…

ハイデガー『存在と時間』

- 全4巻

- 出版社:岩波書店ほか

- 原典の出版時期:1927年

いつも何かのために生き急いでいる気がする、他人のために生きている気がする。そんな思いがどうして生じてしまうのかを解明したのが『存在と時間』です。

著者のハイデガーは、どうして普通に生活する人が、目の前の人や物にとらわれてしまうのかを説明します。その際、彼は「存在」についての考え方に着目しました。

人間は、何かが何かとして「存在している」と思っている時点で、自身の目的や関心を気にしています。どんなものであっても、初めから「○○である」という形(存在者)で私たちのもとにやってくるのではありません。人間の目的や関心によって、存在者にしているのです。

例えば、美術館に飾られている絵は鑑賞するべきものですが、ときには、モノを抑えておく重しとして使うこともあります。、ものに対して目的や関心を持つ人間のうちにこそ、「○○である」を作る作用=存在そのものが隠れているとしたのです。

そのため、漫然とものに関わっているだけでは、目の前の人や物にとらわれるだけです。ハイデガーは、自分の死を見据え、本当に自分自身が何をするべきか考え直そうと主張します。いつか訪れる自分の死は、目先の目的や関心を断ち切る限界だからです。

なんとなく続く漠然とした不安は、目先の目的や関心が常に頭にチラついていることにあるのかもしれません。ハイデガーの考えを知ると、気分が変わることもあるでしょうか?

13.学問の区切りを超えて考えるために

フーコー『知の考古学』

- 全1巻

- 出版社:河出書房新社

- 原典の出版時期:1969年

現代ではたくさんの学問がありますが、自分の悩みの答えが「心理学」や「歴史学」といった現在の学問の中だけで見つかるのでしょうか。本当に考えるべき問題は、現在の学問の区切りを超えたところにある。そう主張したのが『知の考古学』です。

著者のフーコーは、現代では学問がどんどん細分化されていることに気づいていました。つまり医学の問題は医者たちの世界で、歴史の問題は歴史学者の世界の中で探求されてしまいます。しかし、過去のヨーロッパ社会に詳しかったフーコーは、それでは見えなくなってしまう問題があると気付いていました。

例えば「精神医学」の中で病気とされた人たちは、かつての社会では予言者や聖なる人とみなされていました。これは医学だけではなく、昔の政治や宗教についても研究しなければ見えなくなってしまいます。

彼は、様々な学問が現在の区切りに関係なく集まった状態を「アルシーヴ」(図書館)にたとえ、その図書館を自由に歩き回るような「考古学」を自分の哲学の方法としました。

いまの学問の区切りを超えて考えると、全く新しい視界が開けてくる。『知の考古学』は、そんな気分にさせられる名著といえます。

東洋哲学の名著

先述のように「哲学」は西洋で発展しました。しかし、アジア地域にもたくさんの伝統的な思想があります。

以下では、古代中国・インド・日本で生まれた【7冊】の名著を紹介します。

古代中国の名著【3選】

古代中国の思想は、同じ漢字文化圏である日本にも深く根付いています。私たちの社会の常識を問うなら、まずは古代中国の思想から始めましょう。

以下では、2000年以上昔に活躍した3人の思想家の名著を紹介します。

14.先祖を大切にするのはなぜか?

孔子『論語』

- 全4巻

- 出版社:中央公論新社ほか

- 原典の成立時期:紀元前5世紀頃(諸説あり)

日本や東アジア諸国には「先祖を大切にすること」といった、何となく信じている価値観があります。しかし、この根拠は何なのでしょうか。誰がこういった考えを広めたのでしょうか? 本書『論語』にその答えがあります。

論語は、孔子(こうし)という宗教家・学者の言葉を弟子がまとめた本です。

孔子の教えは、元々は政治を行う人の視点で書かれていたものです。古代の中国は家族単位で農業を行うことが政治の基盤となっていたため、孔子も家族関係を重視しました。家族の中で年長者を敬い、上下関係をはっきりさせることで、世の中がうまく収まると考えられていたのです。家族関係は、軍のリーダーと部下にしても、先生と生徒にしても、いろいろな関係の基礎になるからです。

こうした考え方に賛成するにせよ反対するにせよ、私たちの社会は無意識に「家族関係」を重視しています。いまだに「アットホームな雰囲気」を売り文句にする職場もあるくらいです。

日本や他の東アジア諸国の価値観のベースを知りたい方は、ぜひ読むべき名著といえるでしょう。

15.現実と夢、ムダと有用は区別できる?

『荘子』

- 全4巻

- 出版社:講談社ほか

- 原典の成立時期:紀元前2世紀頃

SFやファンタジー小説を読むことは、「現実」を見ない「ムダ」な行いなのか? そういう疑問を感じたら、『荘子』を手に取るべきかもしれません。

「夢と現実」、「有用とムダ」等の区別は、実はあやふやだ。2000年以上昔からそう説いてきたのが、古代中国の思想家・宗教家である荘子(そうし 又は そうじ)です。

例えば「胡蝶の夢」の逸話は日本のあらゆる芸術作品で言及されていますね。蝶になった夢を見ていた荘子が、目覚めた後「これは人間になった夢を見ている蝶の世界なのでは」という気分がした、という話です。夢と現実を区別する根拠を見つけるのは難しいことを、私たちに教えてくれます。

また「一見役に立たないものも、無くしてしまうと不都合をきたす」という「無用の用」の教えも、国語教科書で読んだ方も多いでしょう。

夢と現実、有用とムダ等、いろいろな「差異」を見せかけとみなす荘子の立場は、20世紀以降のフランスの思想家にも近しい部分があります。いつ読んでも世の中から距離を取らせてくれる荘子の思想は、人々の注目を集め続けています。

16.低コストで競争に勝つためには?

『孫子』

- 全1巻

- 出版社:日経BPマーケティングほか

- 原典の成立時期:紀元前5世紀

生きていると、仕事やスポーツなど他者と競争しなくてはいけない場面があります。「なるべく低コストで、堅実に勝率を上げる方法があればいいのに」と思ったことはありませんか。

そんなときは、古代中国の戦争論である『孫子』を手に取ってみるのはどうでしょう。

この本は戦争論としてはちょっと変わっていて、「実際に戦わないで済むならそのほうがいい」という基本路線で書かれています。なぜかというと、人やモノがむやみに消費されるのをよしとしないからです。

戦わなくてはならない場面も、どうやって自国の被害を最小限にするかを常に考える『孫子』。次の本のように、ビジネスでも活かせる可能性に注目が集まっています。

古代インド哲学の名著【2選】

古代インドの哲学で、いちばん私たちに関係が深いのは仏教の考え方です。

仏教では「他人とのコミュニケーション」が意外と大きなテーマになっています。以下では、仏教の世界で最も有名と言っていい2冊を紹介します。

17.究極のミニマリストに学ぶ人生論

『スッタニパータ』(ブッダの言葉)

- 全1巻

- 出版社:光文社ほか

- 原典の成立時期:紀元前1世紀頃?(諸説あり)

要らない物をたくさん買ってしまって後悔したり、独り身であることを寂しく思ったり……そういった苦しみから解放されたいと思う人には、『ブッダのことば』がおすすめです。

ブッダ(ガウタマ・シッダールタ)は、今風に言うなら究極のミニマリストです。彼は、家もお金も何も所有すべきではない、社会的な身分もルールもいらない、家族もいらないと、身一つで生きることを勧めます。これは、彼が生きた古代のインドでもかなり変わったことでしたが、共感する人も大勢いました。何不自由なく過ごせた貴族のくらしを捨て、たった一人で旅に出たブッダだからこそ出せる説得力というのもあるかもしれません。

アリストテレスの思想など、古代ギリシャの哲学について「社会との交わりや人間関係を重視するのはちょっと違う……」と感じた方は、『ブッダのことば』を手に取ってみてください。もしかしたら少し楽になれるかもしれません。

18.「自分はない」と考えるからこそ他人に関わる

龍樹『中論』

- 全1巻

- 出版社:講談社ほか

- 原典の成立時期:西暦150年ごろ

広すぎる人間関係を捨てたり、悲惨なニュースを見ずに心の平穏を得るのは大事なことです。でも、他の人の悩みや苦しみに無関心でいていいのか? そんなモヤモヤを抱いている人は、本書を手に取ってみてください。

著者の龍樹(ナーガールジュナ)は、個人の心の平穏と、社会をよくするために活動することは両立すると考えます。彼は「自分なんてものがあるから苦しい。自分はないと考えよう」というブッダの教えにヒントを得て「自分がないなら、他の人と自分とを区別して自分だけ先に楽になるなんて無理だよね」と思ったからです。

龍樹と同時代には「仏教を専門的に極めた人だけが、個人的に苦しみから抜け出せる」と考えている人もいました。しかし、彼はその考えに反対します。龍樹は仲間を作って協力し、専門家以外にも仏教の教えを広める社会運動家になりました。「自分はない」のが本当なら、自分と他人(専門家と非専門家)を区別する根拠もないからです。

「自分はない」と考えるからこそ、自分とは違う人々にも手を伸ばしたのが龍樹でした。彼の著書からは、その姿勢を読み取ることもできるでしょう。

日本思想の名著【2選】

以下では、現代でも通用する日本の思想書2冊を紹介します。

「仏教の革新運動」と「明治維新」という大きな時代のうねりに直面した2人には、古い時代に対する鋭い批判精神があります。私たちの心にも活を入れてくれることでしょう。

19.「自分の至らなさ」を自覚すること

親鸞『歎異抄』

- 全1巻

- 出版社:本願寺出版社ほか

- 原典の成立時期:13世紀(鎌倉時代中ごろ)

自分の能力や成績に自信がある人ほど、つい人に大きな態度をとったり、自分だけの力で成功したと思ったりしていまいます。そんなときには『歎異抄』を読むと、身が引きしまる思いがすることでしょう。

本書の中で、親鸞(しんらん)というお坊さんは「悪人正機」という考え方を紹介します。「自分の行いを反省する気があり、自分のわるさに常に向き合う人=悪人」こそ立派だという考えです。こうした「悪人」は自分の至らなさを味わっているために、他の存在の大切さがわかるのです。そのため阿弥陀如来さまに救いを求める「他力本願」に向かうことになります。

「悪人」という言葉を使ったため、それまで親鸞の言葉は「どんな悪いことをした人間も救いの対象になる」と理解されていました。これでは、いろいろな犯罪や悪を容認するような、とんでもない考えに思えます。しかし、先述のとおり「悪人」は自分のわるさに向き合う人のことで、自分が善人だと思い上がっている人よりもよほど素晴らしいと、親鸞は考えていたのでした。

親鸞のいう「悪人」であるためにはどう生きるべきでしょうか? 彼の生涯の問いは今を生きる人にも響くと思います。

20.学問は自分の生計と社会発展のためにある

福沢諭吉『学問のすゝめ』

- 全1巻

- 出版社:SBクリエイティブほか

- 原典の出版時期:1872年

最低限の働きしかしない「静かな退職」などが話題になる昨今、「食うに困らないだけ働けばいい」と考えたくなる人もいるかもしれません。それを痛烈に批判する本が『学問のすすめ』です。じつは本書は、働き方や「学問とは何か」について議論する哲学の本なのです(特に9章)。

福沢のいう「学問」は哲学や文学などの勉強だけではなく、日々の仕事と生活を成り立たせる活動すべてを指しています。例えば家計簿をつけたり、ニュースをチェックしたり、公共の場でのマナーや言葉遣いを学ぶことも学問です。学問の第一目的は、自分の仕事を成立させ、お金を管理し、生計を立てることです。

しかし、自分で自分の生計を立てられるのは、ある意味大人として当然のことだと福沢は考えます。そんなことは、野生の動物もみなやっていることだと。人間であれば、今後の社会に残るような仕事をできるように努めるべきだと彼は主張します。そうした仕事の蓄積があったからこそ、私たちは今の便利な社会で生きることができているからです。

もちろん、大きな目標だけ見たり知識を入れるばかりになって、生活がおろそかになってもいけないと福沢は注意しています。仕事と生活、そして社会を発展させることがバラバラになってはいないか。現代の私たちに厳しく問いかける名著です。

名著に挑戦する際の3つのコツ

実際に哲学の名著を読もうと決めても、挫折してしまう人はたいへん多いです。

なぜでしょうか? 原因は3つあると考えられます。

- 出てくる言葉や漢字が難しい

- 興味がない部分を読もうとしている

- 登場人物や著者の常識が理解できない

すると、次の3点のコツを意識すれば挫折を避けられるでしょう。

順に解説していきたいと思います。

- 1.読みやすい訳書を選ぶ

- 2.興味があるところから読む

- 3.予備知識をつける

1.読みやすい訳書を選ぶ

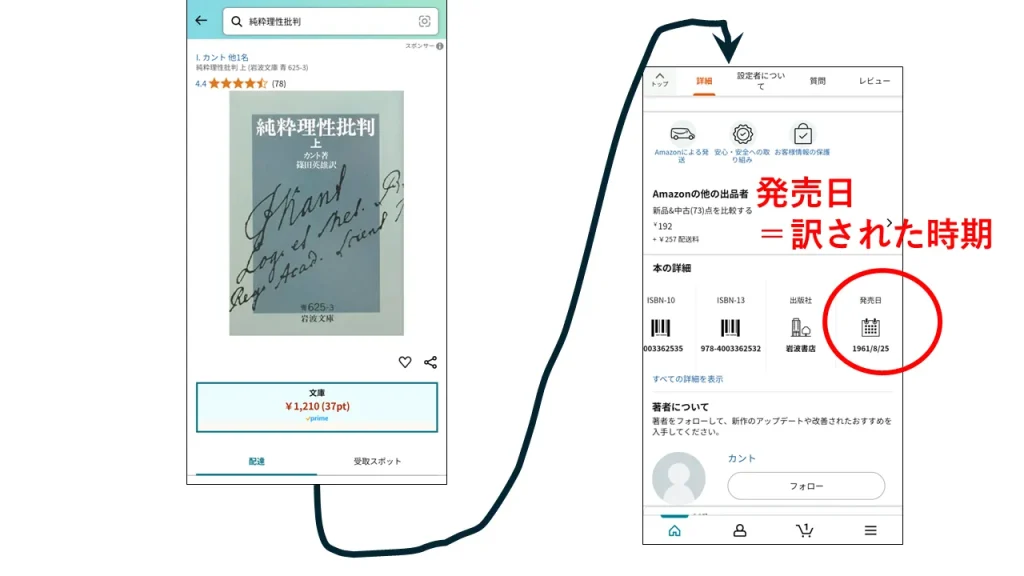

哲学の名著は、日本語に訳された時期によって複数の訳書があります。

元は同じ本でも、読みやすさがかなり異なります。30~40年前に訳されたものは、言い回しが難しかったり解釈が古かったりする場合も多いです。

基本的には、新しい時期に訳された本のほうが読みやすいでしょう。古めかしくて難しい表現でつまづかないように、今の自然な言葉に合わせてあるからです。

Point①

新しい時期に訳された本を選ぼう

※上に挙げた名著は、2024年時点で新しく評判も固まっている訳書を掲載しています。

※「抄訳」や(抄)とある訳書は、元の本から抜粋されたものです。完全な内容ではないことに注意。

2.興味があるところから読む

哲学の名著は長いことが多く、カント『純粋理性批判』は解説も含めて7冊もあります(!)

しかも1章から宇宙の始まりの話が続くので、その問題に興味がなければ読むのが嫌になってしまいます。

また、内容が突然難しくなる本も多くあります。

例えばアウグスティヌス『告白』は、著者の半生の部分が終わると神についての議論に入り、急に難しくなります。

それならまずは前半だけ読んで、一旦終わりにしてもいいのです。

Point②

聞いたことがある言葉を探したり、

興味があるところから読もう

「頭から終わりまで一文字も漏らさず読まなくては」と気負わなくても大丈夫です。近年訳された次の本でも、本の新しい読み方を提唱しています。

- 『読んでいない本について堂々と語る方法』

この本の著者も指摘するように、専門家でも、本の前評判を聞いたり、目次だけ目を通して「読んだことにしている」場合もあるのです。

読めるところから気楽に読んでいきましょう。

3.予備知識をつける

哲学者が生きた時代や社会の予備知識を持つと、名著が読みやすくなることが多いです。

哲学者の多くは、現代日本の私たちとはかなり違った時代や社会に生きていました。

すると彼らの常識は、私たちの常識とは異なっているところもあります。彼らの著作を読むと、外国に行った時のようなカルチャーギャップを感じることが多いのです。

Point③

哲学者たちの生きた時代や常識を知って、

カルチャーギャップを解消しよう

以下では、哲学者たちの時代や生涯に関する本も紹介していますので、参考にしてみてください。

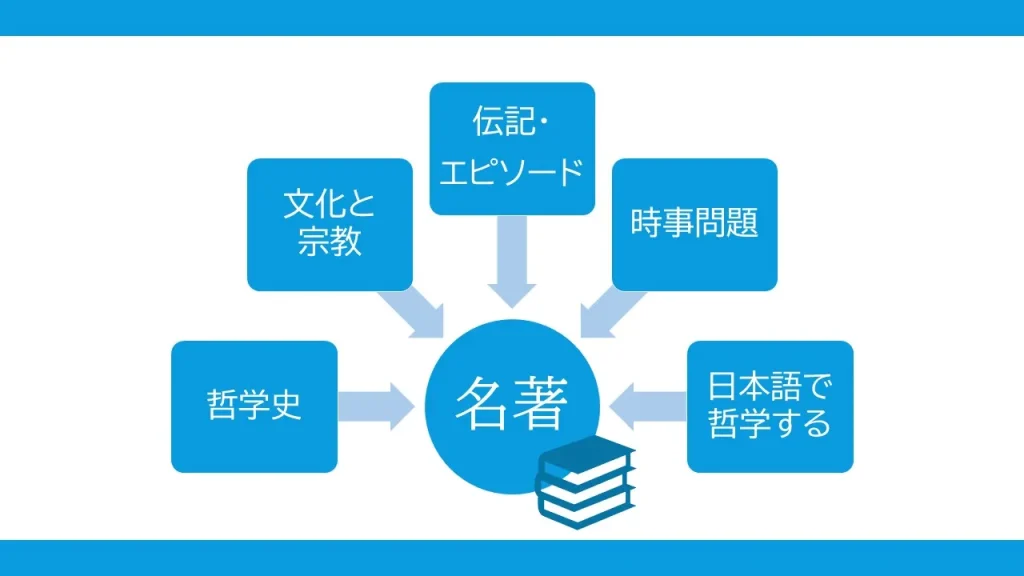

名著に挑戦するのを助けてくれる本

哲学の名著を読む助けになる本はたくさんあります。様々な角度から哲学者や関連分野を知っていくうちに、哲学の名著が読みやすくなるでしょう。

哲学史を知る

哲学者たちがどのような順序で現れ、ときに対立してきたか(=哲学史)を知ると、それぞれの著作が理解しやすくなります。

ソフィーの世界

- 全2巻

- 価格:1000円+税

- 電子書籍・Audible版あり

1991年にノルウェーで出版されたファンタジー小説で、物語を楽しみながら哲学史が頭に入ってくる名作です。

世界50か国以上で訳され、2300万人の読者がいるといわれます。なかなか長編ですが、上下巻に分かれた新装版も入手できます。

史上最強の哲学入門

- 価格:740円+税

- 電子書籍・Audible版あり

「絶対的な真理なんてホントウにあるの?」等、いくつかの対立を作って哲学者たちを議論させる形で紹介を行っています。

哲学の名著にも、明らかに「対戦相手」への批判として書かれたものがあります。

「著者の立場は何で、何を対戦相手とみなしていたか?」と考えるようにすると、名著の理解が進むことがあります。

ちなみに東洋哲学版もあります。

文化と宗教を知る

前述のように、西洋哲学は古代ギリシャの文化を背景として生まれ、キリスト教の影響下で現在まで続いています。

したがって、古代ギリシャ世界とキリスト教について知識をもつと、名著の理解の助けになります。

ヨーロッパ思想入門

- 価格:990円+税

このコンパクトな新書は、古代ギリシャとキリスト教が哲学をどう左右したかを解説した名著です。

写真や絵画を使いながら当時の文学や美術作品も解説しているので、海外旅行気分で楽しく読むことができます。

反哲学入門

- 価格:630円+税

著者は「日本人には(西洋)哲学がわからなくて当然だ」と述べています。だって多くの日本人は、小さいころから古代ギリシャの文化やキリスト教に触れてきたわけではないのだから、と。

だから著者は発想を転換して、それまでの西洋哲学が大きく変わったニーチェ以後の哲学=「反哲学」の視点から、哲学史を見ていくのはどうかと提案します。

西洋哲学者たちの伝統的な発想は、現代の日本人からするとかなりヘンなものです。著者はそのヘンさを、勢いのいい語り口でズバズバと解説していきます。

日本人の視点から古代ギリシャとキリスト教の発想を評価する、一風変わった哲学入門といえるでしょう。

伝記・エピソードから入る

古代史や宗教といった大きな話をされても、あまり興味がわかないこともあります。

そんなときは、哲学者の生涯やプライベートな話から入るのはいかがでしょうか。

哲学者も一人の人間として悩みながら生きていたのを知ると、その時代の人々も含めて親しみが持てるかもしれません。

恋におちた哲学者

- 価格:1,300円+税

現代の哲学者6人が経験した恋愛模様を短い漫画で紹介しています。

読み終えると、近づきがたい印象のあるハイデガーやニーチェに対する印象がだいぶ和らぐのではないでしょうか。彼らも失恋して悩んだり、人と喧嘩したりする一人の人間だとわかります。

巻末には、デカルトやマルクスの周りにいた女性についても短いコラムがあります。マルクスが当時の貴族の令嬢と遠距離恋愛をしていた等、文献に基づいて意外な事実が明かされています。

時事問題から入る

時事的な問題を取り上げた本から、哲学者の考えに触れることもできます。

マスコミやSNSで世間を騒がせるような話題に関心があれば、以下の2冊がおすすめです。

ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業

- 全2巻

- 価格:700円+税

- 電子書籍あり

政治哲学者のマイケル・サンデルが、ハーバード大学で学生と議論をしながら行った講義の記録です。

あくまで学生に考えさせ、次々と発言を引き出していくサンデルの講義はスリリングです。講義のテーマは「正義」ですが、この記事で挙げた哲学の名著と深く関わる内容になっています。

例えばサンデルは、講義の終盤でアリストテレスの『ニコマコス倫理学』を取り上げ、その幸福論を現代社会に応用したらどうなるかを解説します。また、私たちの直感とはかなり距離がある、カントの独特な道徳哲学についても、思考実験を通して解説してくれます。

兵役の義務、大学入試、所得の再分配など時事的な話題に興味がある人は、きっと読みとおすことができる名講義といえます。

新版 現実をみつめる道徳哲学

- 価格:2,500円+税

サンデルの講義録を読んだ方にはこちらもおすすめです。

安楽死・同性愛・中絶・動物の権利・死刑制度などの問題を論じながら、哲学者の考え方について学べます。

そもそも文化ごとに何が善い・悪いかの考えはそれぞれなのではないか? という立場(文化相対主義)もあるでしょう。しかし、著者のレイチェルズはそれでは不十分だと反論します。その内容については第2章で確かめてみてください。

まずは日本語で哲学する

横文字が苦手で、いきなり学者たちの名前にたくさん接するのはちょっと……という方は、日本人の哲学者が書いた本で、哲学の定番問題を予習するのがおすすめです。

哲学の謎

- 価格:880円+税

- 電子書籍あり

「自分が死んだら世界はどうなる?」「他人に意識があるとなぜわかる?」等、哲学でたびたび出てくる問いについて、対話形式で考えを深められる本です。

哲学者の名前は出てこないので読みやすく、名著の予習ができる優れた入門書といえます。

じぶん・このふしぎな存在

- 価格:880円+税

- 電子書籍あり

エッセイのような独特の調子で、著者は「自分」というつかみどころのないものについて様々に語っていきます。

とくに現代の哲学に興味がある人におすすめです。逆に、デカルトやカントに挑戦する人にはあまり向かないかもしれません。

人生論ノート

- 価格:490円+税

- 電子書籍あり

- 本文はWeb上で無料公開

1954(昭和29)年に発行されて以降、100刷以上を数えるロングセラーです。

当時の社会や、死の恐怖、嫉妬など身近な感情にひきつけながら、かみ砕いた形で語る哲学エッセイです。

パスカルの『パンセ』を意識しているような雰囲気もあります。ピンとくる一節や、気になる人名にきっと出会えるでしょう。

ちなみに本文は著作権が切れていて、「青空文庫」で無料公開されています。

https://www.aozora.gr.jp/cards/000218/files/1914_63525.html

まとめ

哲学の名著と、名著に挑戦する際のコツをご紹介しました。

どれも答えの出ない問いを徹底的に追求した本ばかりで、読むハードルも高いです。でも一度読んでみると、必ず何か得られるところがあると思います。

現代社会のことがよくわからないと思うとき、不幸や苦しいことに直面しているとき、哲学の名著は悩みを解決するヒントをくれるはずですよ。

※本の価格は紙発行版、2024年11月時点のものです。

古書店三月兎之杜では、哲学書・思想書の買取をお待ちしております。