出典:Hatena Blog

コンビニの雑誌コーナーで長年にわたって扱われてきた成人向け雑誌(アダルト雑誌)。2019年を境に取り扱いが急減し、2025年現在多くの店舗から姿を消しました。

本記事では、その背景となる規制の歴史や社会的な議論、業界への影響などを多角的に振り返り、現在の成人向け雑誌の在り方について考えていきます。

子どもや女性客への配慮、国際イベントへの対応など、取り扱い停止の背後にはさまざまな要因があります。どのような経緯で対応が進められ、いまどう変化しているのかを読み解くことで、社会の価値観や規制と表現の問題についても知るきっかけとなれば幸いです。

歴史から見る規制の流れ

成人向け雑誌に関する規制は、時代背景や倫理観、社会的意識の変化にあわせて進められてきました。まずは、その歴史と主な転換点を見ていきましょう。

コンビニは、気軽に出入りできる身近な場所として、以前は成人向け雑誌の主要な流通先でもありました。

ただし、社会の変化にあわせる形で取り扱いルールが検討され、排斥されてきた経緯があります。特に青少年保護や公共の秩序を守る観点から、時代ごとに異なる取り組みがなされてきました。

1990年代からの成人向け雑誌の流行と役割

1990年代、インターネットが普及する以前は男性向け娯楽コンテンツとしての成人向け雑誌が大きく流行していました。

当時はテレビや新聞よりも踏み込んだ情報や表現を提供する手段として、多くのジャンルの雑誌が発売され、幅広い層に支持されていました。

特にアダルト要素を扱う雑誌は売り上げの柱となり、コンビニの雑誌コーナーも一角を担うまでに成長していました。

その人気から、商業誌への連載を持つ成人向け雑誌出身の作家も登場するほどの影響力が成人向け雑誌にはありました。

出版ゾーニング委員会の発足

2001年3月、出版物の表現の自由を守りつつも、青少年の健全性を重視することを目的とした組織として出版ゾーニング委員会が設立されました。

主に出版物の区分陳列(ゾーニング)を行う事で、青少年の目に触れにくくするのが目的です。これは、出版業界と青少年を相互に守りましょう。という理念に基づいています。

あえて過激な表現を行っている出版物を取り締まるのではなく、青少年の目から遠ざけることによって出版物の表現に制限を設けることなく健全化を目指すことが本懐になります。

2001年10月には、都条例によりゾーニングの義務化が行われ、成人向けエリアとして区分けされることになりました。

とはいえ、出版物の規制については多くの歴史があります。単純にゾーニング委員会が台頭したことで、コンビニからエロ本が消えたわけではありません。

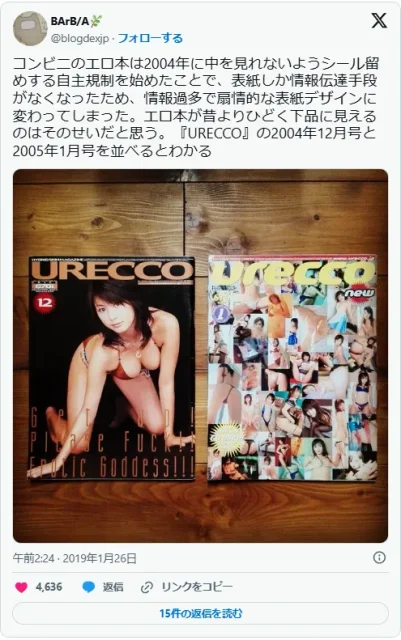

成人向け雑誌の立ち読み防止策の義務化

出典:Hatena Blog

2004年6月、コンビニや書店では成人向け雑誌をシールやビニールで封入する措置が義務化され、立ち読み防止策が強化されました。

さらに購入者が未成年ではないか、年齢確認への取り組みも実施されるようになり、雑誌コーナー自体の雰囲気が変化していきます。

こうした規制強化により、青少年保護は一定の成果を得ましたが、一部では雑誌の流通減による経営懸念や、表現の自由との兼ね合いについての議論も起こりました。

非実在青少年とは

出典:おぎの稔 公式HP

2010年11月には、実在しない登場人物であっても、加害性のある表現が青少年の健全な育成を損なう恐れがあるとし、非実在青少年と呼ばれる表現規制の法案を巡って多くの波紋を生みました。

非実在青少年の問題は、漫画やアニメ、ゲームなどの創作物における性的表現をどう扱うかという点に端を発します。

実在しないため実害がないという一方で、受け手に与える影響を考慮すべきという意見があり、表現の自由と規制のバランスをどう取るかが焦点となりました。

出典:おぎの稔 公式HP

社会問題として取り上げられた法案ですが、多くの反対派の行動により否決になりました。この頃より表現に関する問題は全国にも認知されており、コンビニにおけるエロ本の在り方についても問題視されるようになっていきました。

表現の自由と規制のバランス

表現の自由は創作活動にとって欠かせないものですが、同時に青少年保護の観点からは制限が必要な場合もあります。

このせめぎ合いは長年にわたり続いており、海外の例や国内の条例なども含め、多角的な目線で是非が論じられてきたのです。

社会や時代の道徳観によっても変化するため、固定的な基準を定めることが難しく、現場ではケースバイケースの議論が必要とされます。

世代や地域間での意見の違い

同じ日本国内でも、都市部と地方、若い世代と年配世代では規制に対する考え方が異なる場合があります。

自由にアクセスできる環境に慣れた若年層は、やや規制に対して寛容さを示す一方、従来の価値観を重んじる層は強い規制を求めることもあるのです。

さらに地域の教育委員会や図書館での対応など、ローカルな事情も影響して、議論は一様にまとまらないことが多いと言えます。

女性目線での意見

女性や保護者の立場からは、過激な表現が身近な場所で売られていることに違和感を抱く声もある一方で、性の表現自体を貶めるのではなく、より開かれた場で議論してほしいという意見もあります。

女性向けコンテンツの需要やクリエイターの活躍が増えてきた中でも、消費される表現のあり方には依然として課題が多く、社会全体でバランスを探る段階にあります。

エロ本取り扱いの変化とその背景

実際にコンビニからエロ本が姿を消していったのは、どのような要因が重なってのことでしょうか。大きなきっかけや影響を整理していきます。

非実在青少年問題以降、社会的な風潮の変化もあってか、コンビニなどの身近な場所で過度に刺激的な雑誌を置くことへの批判が増えていきました。

さらに、インターネットの普及によってアダルトコンテンツがオンラインで手軽に入手できるようになったこともあり、紙媒体をわざわざ購入する層の縮小も背景にありました。

東京オリンピックやイベントの影響

世界的なイベントである東京五輪(東京オリンピック)や観光特需を見据えたイメージ戦略が、コンビニ経営者に大きな決断を促したと考えられます。

外国人観光客が増える中で、陳列された雑誌の内容がクレームや海外メディアの報道対象となれば、企業イメージに悪影響を及ぼす可能性があると懸念されたのです。

子どもや家族連れへの配慮

コンビニは子どもから高齢者まで利用する生活インフラとなっています。

そのため、過激な雑誌の表紙が視界に入ることで生じる心理的影響に注目が集まり、販売コーナーの見直しが加速しました。

また、処分の際に人目を気にして、公共の場に不法投棄してしまうケースも、コンビニが身近故に起きている問題の一端でした。

社会的にも、年齢制限のある商品が目立つ形で陳列されることに対して疑問の声が上がり、店舗側も顧客ニーズを考慮した結果、取り扱いを停止するケースが増えたのです。

SNSや世論の批判

SNSやオンライン上のコミュニティでは、コンビニにおけるエロ本販売の在り方がたびたび議論されてきました。

特に炎上リスクや企業イメージを重視する現代では、一部の過激な表紙や内容が瞬時に拡散され、企業への批判に直結する可能性があります。

こうした話題性に敏感な世論の動きを受け、大手コンビニチェーンも新たな方針決定を急ぐ傾向が強まりました。

コンビニでの成人向け雑誌の取扱停止について

大手コンビニチェーンが成人向け雑誌を取り扱わなくなった直接的な経緯や、その後の動向を整理します。

2019年にはセブン-イレブンやローソンなど主要チェーンが相次いで成人雑誌取り扱い停止に踏み切りました。

この動きは、国際イベントである東京オリンピックの開催を見据えた施策にも関連しており、同時に女性客や家族連れを意識した店舗イメージの改善を狙った側面も大きいとされています。

ミニストップの迅速な対応

ミニストップは業界の中でも早期に成人雑誌の取り扱いについての声明を発表、2018年1月に販売中止の方針を明確にしました。

背景には、女性客や子どもを連れた家族が安心して利用できる店舗づくりを強化したいという思いがありました。

こうした独自の動きは、他チェーンにも大きな影響を与え、コンビニ全体に波及したのです。

他大手コンビニチェーンの方針

セブン-イレブンやローソンも2019年から本格的に成人向け雑誌の取り扱いを中止し、企業イメージの向上と社会的責任を果たす姿勢を示しました。

実際の販売実績においても、エロ本が占める売り上げ比率は決して大きくはなく、リスク回避や店舗オペレーションの効率化を考えると妥当な判断だったとも言えます。

出版業界への影響と課題

コンビニからの販売停止は、出版社にとって大きな痛手となりました。これまではコンビニ流通が成人誌の重要な販売ルートだったからです。

新たな対応策として、より『ソフトな表現にとどめた』構成へ転換したり、一般雑誌と成人向けの内容を織り交ぜることで、『グレーゾーン』な方法でコンテンツを掲載する雑誌を発刊する動きも見られます。

しかし、ネット通販や電子書籍への対応、紙媒体販売や流通の縮小など、依然として課題は多く残されています。

東京オリンピックやイベントの影響

取り扱いが変化する中で、成人向け雑誌はどのように流通し、どのようなコンテンツを取り扱っているのでしょうか。

コンビニからエロ本が消えた一方で、その需要が完全に消え去ったわけではありません。

紙媒体の成人誌は依然として一定の読者を抱えており、SNSなどでも内容や表現の在り方について議論が続けられています。

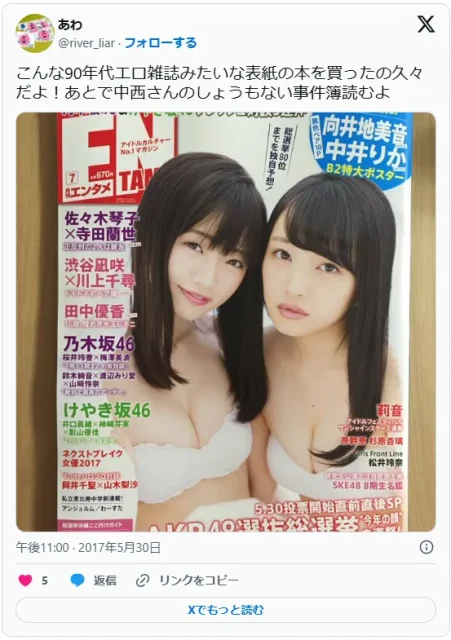

ソフト路線化している成人誌

かつて過激な表紙やグラビアを前面に押し出していた成人誌の中には、ソフトな表現へ移行することでコンビニなど新たな販路を保持しようとする動きが見られます。

具体的には、水着グラビアや軽い特集記事を中心とした構成に変え、性的な要素を控えめにすることで不快感を与えにくくし、レジでの年齢確認の手間も低減される傾向にあります。

しかしながら、ソフト表現故に年齢制限がないため、18歳以下の子供がかえって目に入れてしまう可能性があり課題となっています。

書店やアダルトショップでの販売状況

コンビニによる取扱が縮小した現在、書店やアダルトショップ、さらには専門性の高い通販サイトが主な販売元となっています。

これらの店舗では商品を求める客層が明確なため、よりマニアックなジャンルや性的表現に特化した雑誌が並ぶことも少なくありません。

店舗全体のイメージづくりや顧客層の違いに応じて、今後も多様な販売形態が模索されるでしょう。

ネット通販や電子書籍の台頭

成人向けコンテンツを含め、あらゆる情報がオンラインで入手可能な時代において、ネット通販や電子書籍は重要な販売経路となっています。

自宅にいながら他人の目を気にせずコンテンツを購入できる利便性は、紙雑誌の立ち読みや購入にあるハードルをかなり下げました。

また、多くの大手サイトでは購入しているコンテンツから趣味・趣向にあったタイトルをおすすめとして表示してくれる機能もあるため、自分の求める作品に出会いやすいのも利点となっています。

今後もオンラインでのアダルトコンテンツ市場は拡大が続くと予想されますが、権利関係やトラブルを始め、理由も不明なまま配信停止になってしまったりと新たな問題も抱えています。

紙も電子も、長所・短所が明確に存在するため、今後の動向を注意深く観察し、自分にあった媒体を選ぶようにしましょう。

古書買取専門店『三月兎之杜』ではアダルト雑誌の買取を行っております。

写真を送るだけでいくらかがわかる無料見積も行っておりますので、お気軽にご相談ください。