【書道】基礎から学ぶ!書体の種類と特徴を詳しく解説

皆さんは、「書道の歴史」はどれくらいあると思いますか?

書道は古代中国から日本に伝わったのが始まりで、1400年以上の歴史を持つと言われています。

書道は長い歴史と技術の積み重ねを経て、多種多様な文字や流派が誕生しました。その中には、日常生活では目にしない、あるいは読めない文字も存在します。

本記事では、書道を学ぶための基礎知識や、代表的な書体の違いについて紹介します。

文字の種類や流派、現代における書道の役割まで幅広く紹介しているので、書道の世界に少しでも興味を持っていただければ幸いです。

書道の基礎知識

日本の書道は6世紀~7世紀頃から始まり、1400年以上に渡る長い歴史を持っています。

書道を学ぶうえでは、歴史や使用する道具、点画などの基本的な技法をしっかり学ぶことが重要です。

まず初めに、書道を学ぶ上での基礎知識を解説していきます。

書道の歴史と発展

日本の書道は約3000年前の古代中国に起源を持ち、中国から日本へ伝わったことが始まりとされています。

漢字文化圏である中国では、政治や宗教儀式のために文字が刻まれ、次第に筆記具を用いた書体が確立されました。

日本には飛鳥時代から奈良時代にかけて、仏教と共に書道が伝来しました。当初は仏教経典の写経や仏像に文字を描くなど、実用的な目的で使用されたと言われています。

平安時代になると和様化が進み、日本独自の書体である「和様体」が確立されました。その後、室町時代から江戸時代にかけて「世尊寺流」などの「流派」が登場し、書道は実用的なものから「作品」へと変化しました。

和様体が派生する過程で、書道は時代と共に「芸術」としての側面が一層強調されるようになりました。

書道で使う道具

書道を始めるために必要な道具は「筆」「墨」「硯」「紙」です。この4つの道具は「文房四宝」とも呼ばれています。

それぞれに素材や品質の違いがあり、選んだ道具によって作品の仕上がりが大きく変わります。

筆は大きさや毛の種類、和紙は厚さや寸法など、用途や表現方法に応じた適切な道具を選ぶことが大切です。

点画と文字の書き方

点や線などの漢字を形作るパーツのことを「点画」と呼びます。

漢字の基本的な点画には、点、横画、縦画、払い、折れなどがあり、これらの形や強弱は書体によって微妙に異なります。

点画をしっかりと練習することで、書の基礎が固まります。筆圧や運筆のスピードを意識しながら、点画を丁寧に習得することが、美しい文字を作るための第一歩となるのです。

書道で使う書体の種類

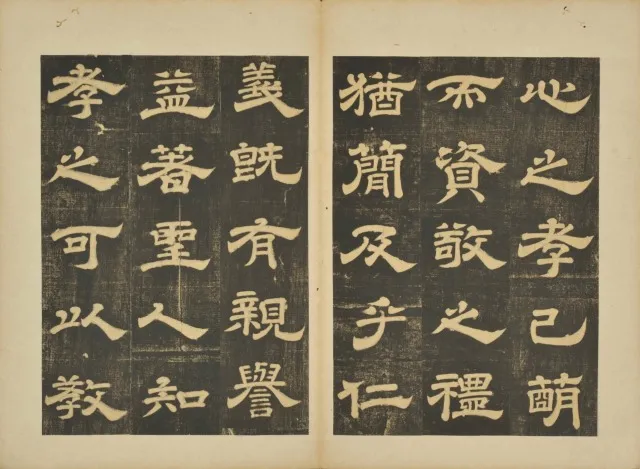

画像引用:書道入門より

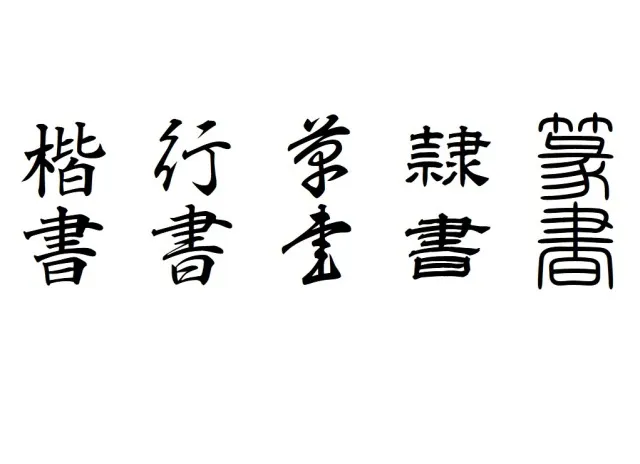

書道には、文字の書き方を示す「書体」があります。

書体はそれぞれ文字の形や書き方に特徴があり、使用される場面も異なります。

学ぶ書体によって表現の幅が広がり、作品制作では書き手の個性を引き出す、より芸術的な書体を選ぶことができます。

ここでは、書道の代表的な書体である「篆書」「隷書」「草書」「行書」「楷書」の5つを紹介します。

篆書(てんしょ)

画像引用:観峰館 公式サイトより

特徴

・字形が丸みを帯びている

・線の太さが同じ

・左右対称である

使われる場面

・表札

・印鑑

・作品の題字(例:呪術廻戦)

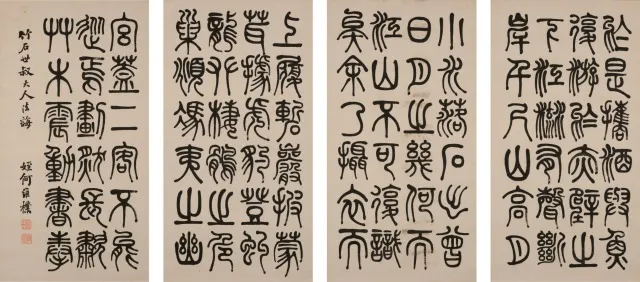

「篆書」は、秦の時代に作られた「最も古い書体」です。甲骨文字や金文などが含まれますが、一般的には秦の始皇帝が文字統一のために制定した「小篆」を指します。

篆書の特徴は「全体的に丸みを帯びている」ことです。線の太さが同じで、上下左右の大きさのバランスが整っているため、曲線が美しく柔らかい印象を与えます。

篆書はデザイン性の高さから、文字全体のバランスを重視する場面でよく使用されます。現在では表札やロゴデザイン、印鑑や作品の題字などに多く見られる書体です。

隷書(れいしょ)

画像引用:SHODO FAMより

特徴

・字形が角ばっている

・左右のはらいが三角形である(波磔)

・左右対称である

使われる場面

・紙幣の文字(例:壱万円)

・新聞の題字(例:読売新聞)

「隷書」は、篆書の次に誕生した書体です。篆書は画数が多く、書くのに手間がかかるため、「篆書を簡略化した書体」として使われていました。

隷書は横線の終筆部分や左右のはらいが三角形になっていて、字形が角ばっているのが特徴です。これは「波磔」と呼ばれる技法で、篆書を効率的に書くために用いられたと言われています。

隷書は力強さを感じさせる書体であるため、現在は紙幣の文字や新聞の題字、建物の表札などに多く使われています。

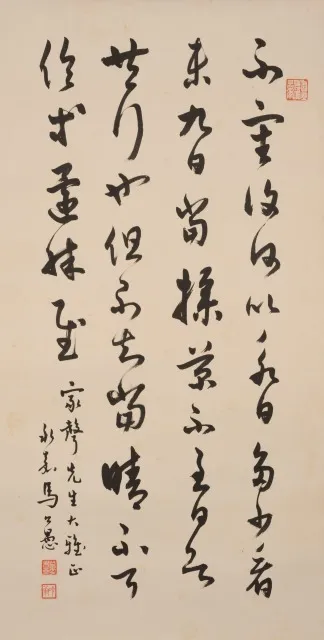

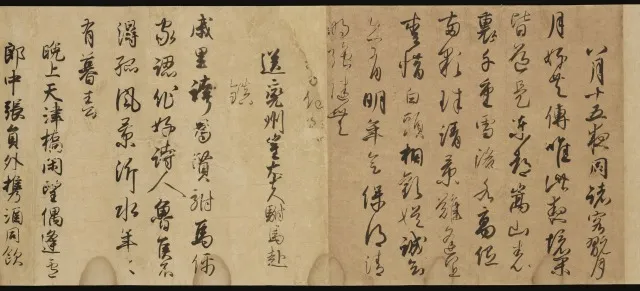

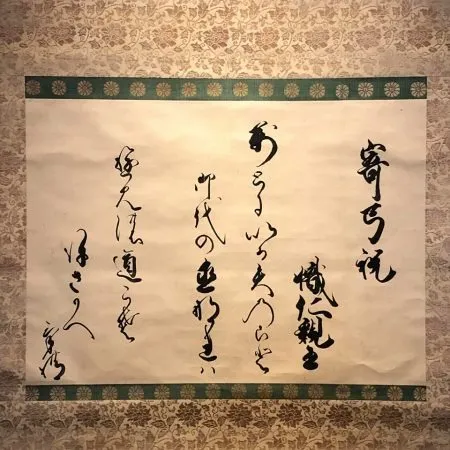

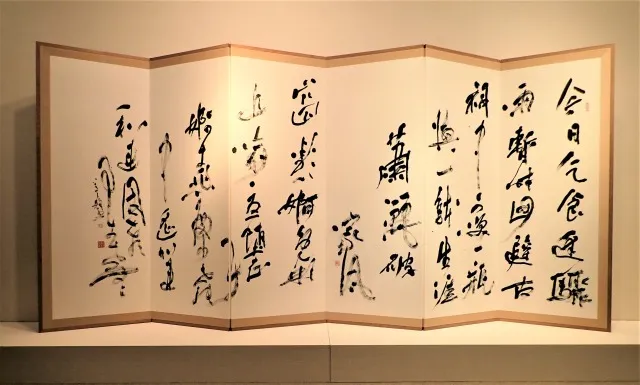

草書(そうしょ)

画像引用:観峰館 公式サイトより

特徴

・字形が大きく崩れている

・点や線が省略されている

・一筆書きで書く

使われる場面

・硬筆・毛筆書写技能検定

・書道作品の制作

「草書」は、漢時代に「隷書の速書き」として生まれた書体です。「速く書く」ことを目的としているため、点画が省略されています。

草書は筆を止めずに連続で書くことで、大きく崩れた一筆書きのような形になります。筆づかいによって生まれる流動感が魅力で、力強さや躍動感が表現されています。

時代や筆者の個性によって形が変化するため、芸術性の高い書体とされています。実用的な書体ではなく、主に書写技能検定や作品制作の際に使われることが多いです。

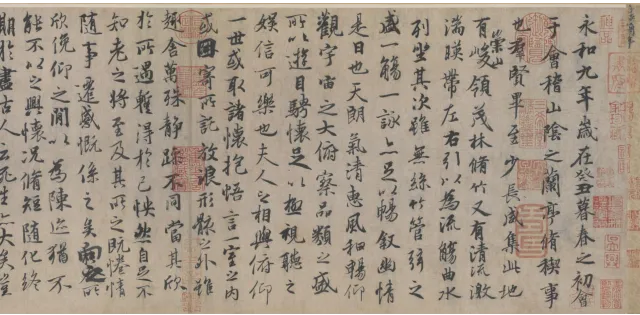

行書(ぎょうしょ)

画像引用:SHODO FAMより

特徴

・一筆書きのような筆記

・点や線を連続させて書く

・書き方次第で様々な表現ができる

使われる場面

・ 手紙や挨拶文

・お店の看板やのれん

「行書」は、後漢時代に隷書から派生して出来た書体です。楷書を省略した形ですが、実際は楷書よりも先に生まれました。行書の手本とされているのは、王羲之の『蘭亭序』です。

行書は楷書よりも柔らかく、草書ほど崩れていないため、比較的読みやすいのが特徴です。筆の運びを連続させることで、読みやすさと速さを両立させています。

行書は手紙や挨拶状など、実用的な文章を書く時に使われることが多く、日常生活でも目にすることが多い書体です。程よく崩れているため、書き手の個性やリズム感が文字に自然に反映されるのが魅力です。

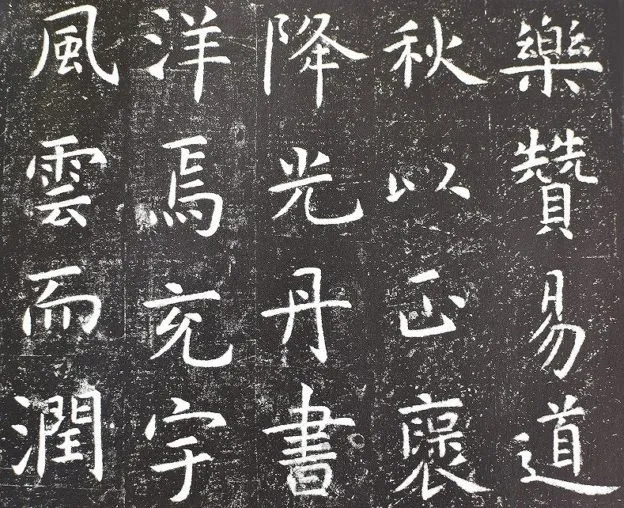

楷書(かいしょ)

画像引用:書道専門店 大阪教材社より

特徴

・一画一画を丁寧に書く

・字形を崩さない

・点や線を省略しない

使われる場面

・書道の教科書

・履歴書、文庫本

・パソコン、スマホの画面

「楷書」は、書道を学ぶ上で最も基本となる書体です。三国時代の中国で誕生し、唐の時代に書体として完成されたと言われています。

楷書の特徴は「一画一画を丁寧に描く」ことです。点画がはっきりしていて可読性が高く、文字のバランスや美しさをしっかりと保つことができます。

書道で最初に学ぶ書体は楷書で、教科書や文書に広く用いられています。履歴書や文庫本、パソコンやスマートフォンの画面にも多く見られ、日常生活で最も目にする書体です。

書道の代表的な流派9種類

画像引用: BrushUP学びより

書道の「流派」は、技法や様式などの違いを表す言葉です。流派ごとで筆づかいや文字の崩し方に独特の特徴があり、時代や地域、師弟関係を通じて受け継がれています。

ここでは、書道の代表的な9つの流派を紹介します。

書道の代表的な流派

1. 世尊寺流

2. 尊円流

3. 法性寺流

4. 持明院流

5. 有栖川流

6. 光悦流

7. 禅林墨跡

8. 尊朝流

9. 竹峰流

世尊寺流(せそんじりゅう)

画像引用:東京国立博物館 公式サイトより

「世尊寺流」は、平安時代の書家である藤原行成が始めた流派です。日本書道では最も古い流派で、貴族や宮廷を中心に広まっていきました。

しかし、世尊寺流は1532年に最後の当主である世尊寺行季が亡くなったことにより断絶。その後、この流派を基に「尊円流」「持明院流」といった新しい流派が生まれました。

世尊寺流は多くの書流の源流であり、日本書道の発展に大きく貢献した流派です。

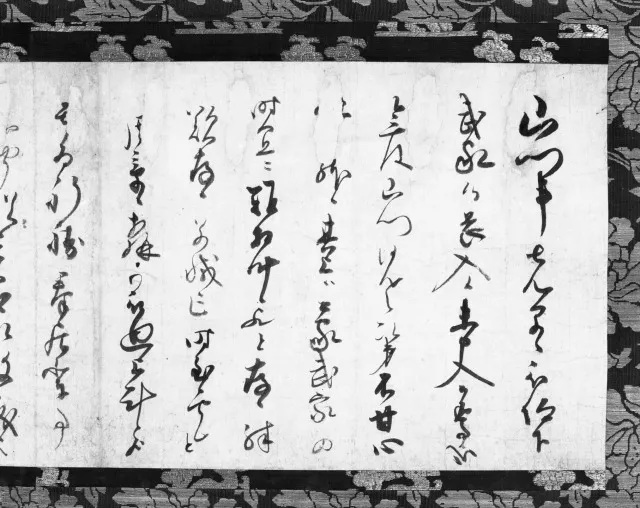

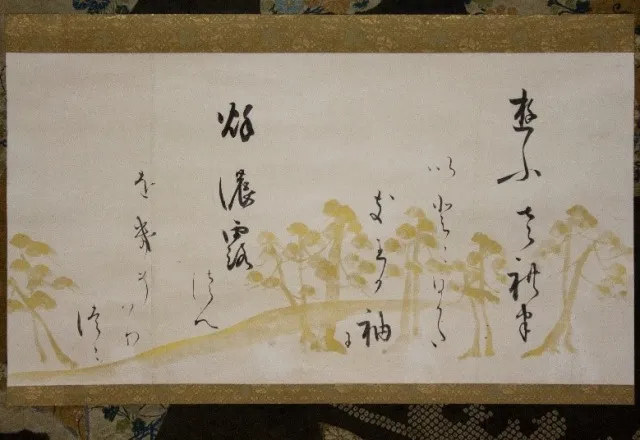

尊円流(そんえんりゅう)

画像引用:Keio Object Hubより

「尊円流」は、鎌倉時代に尊円法親王によって誕生した流派です。世尊寺流の流れを受け継ぐ流派で、尊円法親王の名前をとって「尊円流」と名付けられました。

当時は武家の文書が草書で書かれていたことから、尊円流は全国に広まり、庶民の教育施設である寺子屋でも用いられるようになりました。

室町時代には青蓮院の寺の住職たちによって継承され、「青蓮院流」と呼び名が変化。書風はその後、「有栖川流」「尊朝流」といった流派に受け継がれていきました。

法性寺流(ほっしょうじりゅう)

画像引用:e国宝より

「法性寺流」は、平安時代に藤原忠通によって誕生した流派です。藤原忠通が「法性寺関白」と呼ばれていたことから、この名前が付けられました。

法性寺流は藤原行成の影響を受けた流派で、個性的で力強い表現が特徴です。藤原忠通の「古い伝統に反発する」「伝統を無視する」といった考えが、書風に色濃く反映されていると言われています。

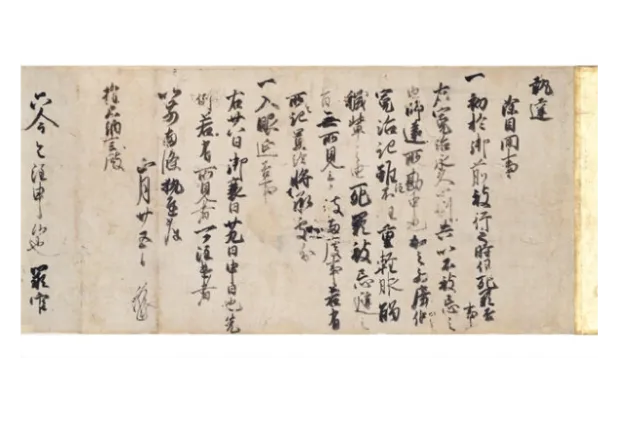

持明院流(じみょういんりゅう)

画像引用:Keio Object Hubより

「持明院流」は、戦国時代の書家である持明院基春によって生まれた流派です。世尊寺流最後の当主である世尊寺行季が亡くなった後に、後奈良天皇が持明院基春に書風や技術を継承したことが始まりとされています。

持明院流は、日本式を好んだ徳川家康が採用した流派として知られています。宮廷を中心に広まり、江戸幕府の公文書にも使われていました。

しかし、明治維新の際に書風が容認されず、徐々に衰退していくことになりました。

有栖川流(ありすがわりゅう)

画像引用:北岡技芳堂 公式サイトより

「有栖川流」は、江戸時代後期に有栖川宮職仁親王によって創始された流派です。その後、有栖川宮家に代々受け継がれ、第8代・幟仁親王によって体制が整えられました。

有栖川流は皇室に受け継がれていった流派で、端正な文字形と落ち着いた筆跡が特徴です。現在では秋篠宮文仁親王に伝授され、流派が継承されています。

光悦流(こうえつりゅう)

画像引用:古美術八光堂 公式サイトより

「光悦流」は、江戸時代初期の書家である本阿弥光悦によって生まれた流派です。本阿弥光悦は総合芸術家としても知られている方で、書道や工芸、茶の湯など様々な分野で革新的な作品を生み出しました。

光悦流の特徴は「装飾性が豊か」であることです。芸術性や独創性を重視した流派で、伝統的な型に捉われず、新しい美意識を提案する革新的なスタイルを持っています。

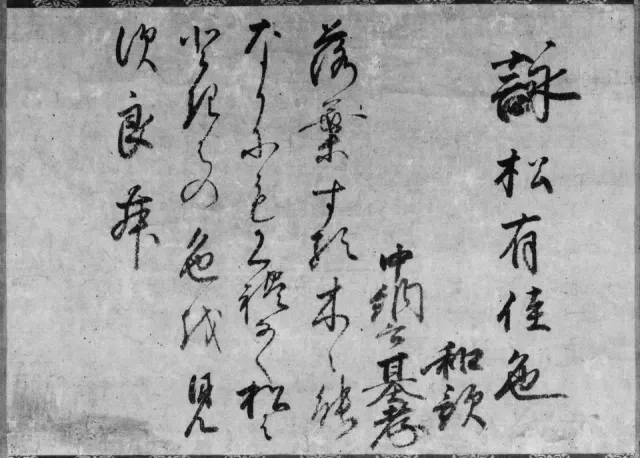

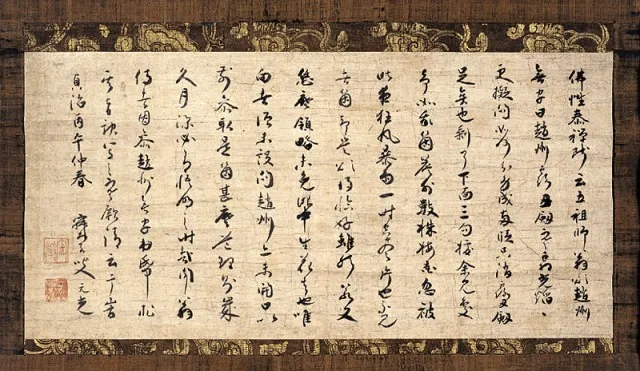

禅林墨跡(ぜんりんぼくせき)

画像引用:MIHO MUSEUM 公式サイトより

「禅林墨跡」は、禅宗の僧侶たちが書いた書を総称した言葉です。無駄な飾りを省いた、シンプルで力強い筆跡が特徴です。

禅林墨跡は「禅の精神的な内容を表現するもの」とされ、観賞用の書として人気を集めました。その独特の風格が評価され、現在でも多くの寺院に展示されています。

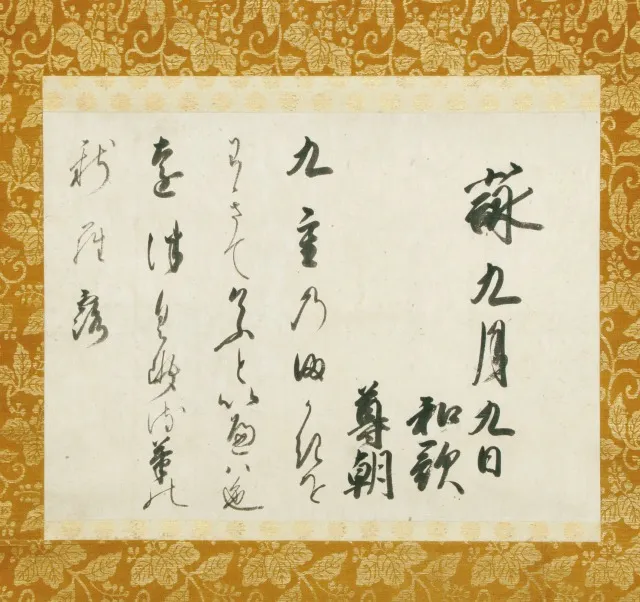

尊朝流(そんちょうりゅう)

画像引用:潮音堂 公式サイトより

「尊朝流」は、尊円流から派生して誕生した流派です。尊朝法親王によって成立し、寺子屋の教科書などの実用的な書体として使われていました。

この流派を元に、和様書道や高札、公用文書などの公の場で使われる「御家流」が生まれたと言われています。

竹峰流(ちくほうりゅう)

画像引用:成田山書道美術館 公式サイトより

「竹峰流」は、1980年頃に望月秋羅によって生み出された流派です。竹の根を筆にして文字を書くのが特徴で、日本の書道の中では新しい流派として知られています。

竹の根は毛筆よりも耐久性があり、何度使っても摩耗せず長く使えるのが利点です。文字を書くと独特のかすれが生まれ、力強い書体を表現することができます。

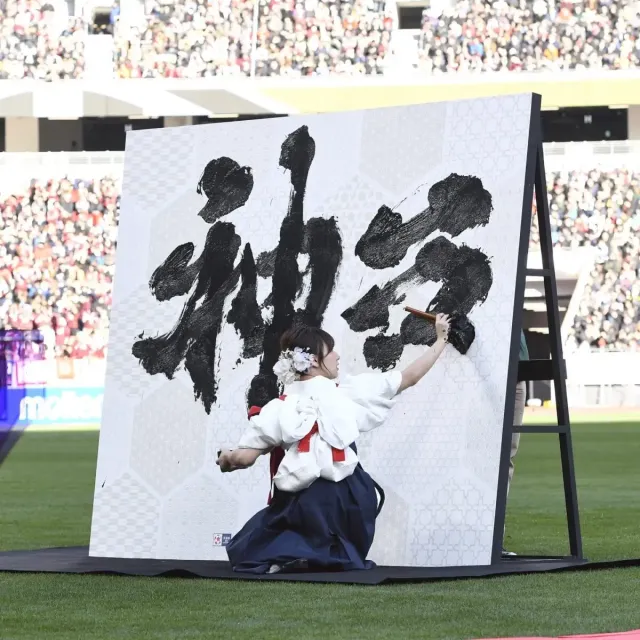

書道と現代文化

画像引用:青柳美扇 公式サイトより

書道は1400年以上の歴史を持ち、日本を代表する伝統的な文化の1つです。古くから書き手の個性を表現する手段として重視され、文化や思想を伝えるという役割を果たしてきました。

書道が日本の芸術や文化にどれほど深く根付いているのか、芸術作品にどのような影響を与えているのかを見ていきましょう。

書道が日本文化に与えた影響

1400年以上の歴史を持つ書道は、時代と共に独自の発展を遂げてきました。古代中国から日本に伝わった書道は、今では文字の美しさだけでなく、精神を鍛える役割も担っています。

書道は文字を書くことで集中力を養い、日本人の礼儀作法を身につける学問となりました。

書道の多様な表現

近年では、パフォーマンス書道やインテリアデザインなど、多彩な形で書道が取り入れられています。さらに、ファッションや映像作品での文字演出にも取り入れられ、書道の可能性がさらに広がっています。

また、スマートフォンの普及により、SNSを通じて作品が発信される機会が増えました。これにより、若い世代や海外の人々にも書道の魅力が広まり、国際的な注目を集めています。

【初心者向け】書道の始め方

画像引用:アークオアシスより

「書道を始めてみたい!」と思う方には、手本を見て書く「臨書」がおすすめです。

日常生活でよく使われる楷書から始め、次に行書、草書と、書きやすい順番に練習すると効果的です。手本の文字をよく観察し、1点1画を丁寧に書くことを心がけましょう。

最近では、Zoomを使ったオンライン書道教室も増えており、自宅で手軽に学べるようになっています。

先生から直接指導を受けたり、課題を提出したりと、対面での書道教室と同じ内容を受講することができます。

さらに、YouTubeなどのSNSを活用すれば、無料で書道を学べる時代です。

まずは筆、半紙、墨、下敷きなど最低限の道具を揃え、自分のペースで書道を始めてみましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

古書三月兎之杜では、書道本の買取を受け付けております。宅配、出張、店頭の3つの方法から、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

不要になった本を整理する際は、ぜひお気軽にご相談ください。お客様からのご依頼をお待ちしております!