2025年、明けましておめでとうございます。

昨年9月から本業が怒涛の展開となった。こちらのエッセイに割く時間がまったくなくなり、しばらくご無沙汰することに。12月に入ってから少しずつ余裕が出てきたのだが、読まねばならぬ本が溜まっており、そちらにかかずらっていた。30日まで仕事だったが、大みそか31日、本日新年1日はさすがに休み。それで、こうしてまたエッセイの原稿に向かっている。

ここ3カ月ほど、いろいろな出来事があったはずが……あまり記憶がない。忙しすぎた。なにか印象に残ったことはないか……と、思い返しても、まったくの白紙。ホワイトアウト。思い出したとしても、ここに書き記すような内容ではなく、ただのお眼汚しだろう。本を読めず、映画にも行けず、ギャラリー巡りなどもってのほか。ライブは、1回だけ行ったが……。クラシックのコンサート(ユンディ・リのモーツァルトのピアノ曲プログラム)はチケットを取ったものの、仕事の都合で行けず。「せめてアンコールだけでも」と終業後にホールに向かったものの、「アンコールも終わってしまいました」とスタッフさんから門前払いされた。

へとへとに疲れているせいか、夜は死んだように眠り、冬至に向けて日に日に遅くなる朝、ごそごそと布団から起き出した。

「記憶をなくすほど忙しい」という体験、しかし、はじめてではない。20年ほど前も超絶多忙で、記憶喪失になったことがある。それにくらべれば、今年はまだましだ。その時の体験は、完璧な喪失だった。いや、記憶喪失というより、意識喪失である。

20年ほど前の体験――30枚ほどの書類仕事があったのだ。完成させるにはおそらく、7~8時間必要である。だから、1日30分とか、1日1時間とか、細切れに時間を捻出し、毎日少しずつ処理しなければ納期までには、とうてい終わらない。ところが、あまりに忙しく、その書類仕事の時間がどうしても搾(しぼ)り出せないのだ。

(子どものころに読んだ童話のように、寝ている間に小人さんが代わりに仕事してくれないものか……)

と、いい年のおっさんがファンタジーに救いを求める。だが、締め切り期日は無情に近づく。あと5日……残り3日……2日……1日……え? つまり明日!?

絶望した。まったく手を付けていない状態で、明日には職場に提出するなど、絶対に無理。信用は失墜し、悪い評判が広まることだろう。お先真っ暗。暗澹たる状況。納期を伸ばしてもらうしかないのか……いや、しかしそれも……うーんうーん……。

壁に立てかけた書類を収めた封筒を、わたしはじっと見つめる。封筒は、まがまがしい怨念の波動を放射しており、その一画だけ時空がゆがんでいるように思える。

溜め息をつく。

(万事休す。納期を守れない連絡を、明日、職場に入れるしかない……。よよよ……。だが、その前に、書類の状況や枚数を確認しておこう……ううう……)

打ちのめされた心境で、いやいやながら書類封筒に手を伸ばす。「見るのも不快」な紙片を封筒から抜き出す。書類に目を落とす。

仰天した。

(こ、これは……!)

なんと、書類が完成しているのだ。すべての紙面に赤字でチェックが入っており、自分の印鑑が押されている。

(えええ? ま、まさか小人さんが代わりに……!?)

待て待て。そんなはずない。小人さんではない。筆跡はすべて自分のものだ。明らかに「自分が」仕事を終わらせている。日常の怪異。締め切り直前の奇跡。

考えられる可能性は、ただひとつ。

「仕事をした」記憶が消えているのである。

仕事をした直後に、「終わった! 次だ、次の仕事!」と、どんどんこなしていった。その結果、「終わった仕事の記憶」を脳が消去したのだ。

書類を再確認し、自分の筆跡をじっくり見る。それでも、仕事をした当時の記憶がよみがえらない。「この文字を書いたときは……だった」「このフレーズを記したときは……だった」という周辺記憶がまったく復活しない。あまりにきれいに消えている。タブラ・ラサ。ただ、仕事の内容は申し分なく、不備もない。

というわけで、明朝、そのまま書類を職場に提出した。なんとか納期を守れた。……というか、それならもっと早くに提出してもよかったのだった。

多重人格者は、こうした記憶喪失を頻繁に体験するものらしい。

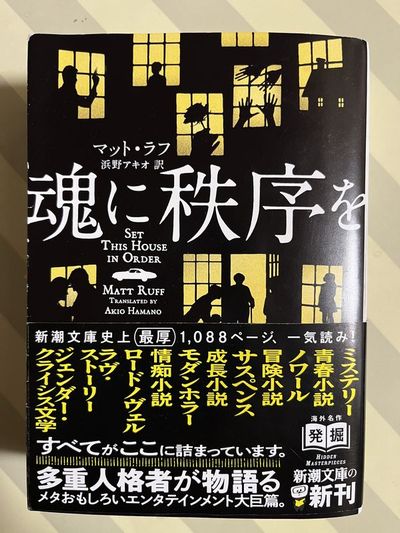

今回紹介するのは、マット・ラフ『魂に秩序を』(浜野アキオ訳/2024年7月/新潮文庫)である。原著は2003年にアメリカで刊行されている。文庫本でありながら、1000ページ超の大冊で、本体価格1550円。なかなかのボリュームだ。

帯の惹句には「ミステリー 青春小説 ノワール 冒険小説 サスペンス 成長小説 モダンホラー 情痴小説 ロードノヴェル ラヴ・ストーリー ジェンダー・クライシス文学 すべてがここに詰まっています」とある。いささか大風呂敷だが、いちがいに誤りともいえない。「ノワール」や「情痴小説」には首をかしげるものの、その他のジャンルについてはだいたい当てはまるようだ。

表紙に注目しよう。集合住宅のような建物が黒い影となって描かれている。そして壁にうがたれた窓に黄色い光が満ちている。そのなかにさらに黒い影がさまざまな形で断片的な物語を暗示しているようだ。片手に銃を持った男。小さな子ども。薔薇のような花を持った手。四つの開かれた手。煙突のある家。額を寄せ合うふたりの人物(男女?)。片手で杖をつく老人と母親と子供、またもうひとりの人物。思春期らしきスカートの少女。

さまざまな「影」がある。

影については、以前、このエッセイで書いたことがある(第32回「影のふしぎ」)。「影」という概念の両義性――「光」と「影」について考察した内容だった。後半はダブルとしての影、二重人格、多重人格に話題が及んだ。そう。『魂に秩序を』は、まさに多重人格者が主人公の物語なのだ。表紙のデザインは、物語全体のイメージをシンボル化しているのである。

ストーリーは、やや複雑だ。なにしろ、登場人物……いや、登場人格が多い。大枠をまず、紹介しよう。

把握しているだけでも20ほどの人格を持つアンディが主人公である。ふとした偶然から知り合ったジェリーという女性が立ち上げた、リアリティファクトリーという会社でアンディは働くことになる。「女社長と部下」という間柄から、ふたりはしだいに関係を深める。しかし、なかなかうまくいかない。

そうこうしているうちに、ジェリーはペニーという新入りをスカウトする。ペニーはぼけっとしているかと思えば、辛辣(しんらつ)な悪態を吐き、発言や行動がまったく読めない。しかし、仕事を任せると超優秀。そう、彼女も多重人格者なのだ。

ただし、アンディとペニーには違いがある。アンディは複数の人格と脳内で会話や協議ができ、記憶の断絶がない。「アンディ」という人格がフロント・キャラクターとして対外交渉を引き受け、人格の一貫性を曲がりなりにも維持している。一方、ペニーは混乱とカオスに見舞われている。記憶は断絶しがちで、ふと気づくと1週間、数か月、数年単位で欠落していることもある。社会的信用など得られようがなく、仕事は長つづきしない。人間関係も同様だ。

社長のジェリーは、偶然に知り合ったペニーが多重人格障害であることを見抜いた。そして、彼女の手助けをアンディに任せられるのではないかと考え、ふたりを引きあわせたのだ。当初、「自分には他人を助けるような余裕はない」と消極的だったアンディだが、しだいに考えをあらためる。アンディはペニーを連れ、自分の主治医である精神科医の診察を受けさせようとするが……。

以上が、話の大枠だ。

現在進行のストーリーはしだいにロードムービー調になる。精神科医のもとへの旅。また、そもそも障害を発症したのは幼少時の家族関係のいざこざのせいであり、故郷への、過去への旅が物語を牽引(けんいん)する。ふたりの過去が、現在にインサートされる構成で語られる。しかし、断絶感はまったくない。軽快で自然な語り口に導かれるまま、読者は違和感なく、過去と現在を往復できる。

明らかになるのは、凄絶な虐待やいじめ、背信や腐敗、堕落だ。物語の中盤、アンディについての「ある秘密」が明らかになり、物語のトーンががらりと変化する。また、アンディはある事件に関与してしまい、それまで封印されていた強力な人格が目覚め、人格転位のため意識消失してしまう。

いくつものトラブルや混乱を乗り越え、それでもアンディとペニーはしだいに絆を深め、信頼関係を構築する。過去に落とし前をつけ、状況に対して主導権を握るために悪戦苦闘する。そう、前へ、前へと進みつづけるのだ。「青春小説」「冒険小説」「成長小説」らしく、基本的なトーンは向日的で明るい。それはユニークな語り口や、強烈な人格(キャラクター)たちのおかげでもある。

アンディもペニーも飲酒には警戒的だ。アルコールは意識の水準をゆるめ、フロイト的な「検閲」を無効化するように働く。ところが、酒好きの人格がいて、さかんにアルコールを求めるのである。アンディには15歳のアダムとサムおばさん(サマンサ)がいて、このふたりは飲酒の機会を求める。ペニーには、マレフィカとマレディクタという双子の人格が潜んでおり、マレディクタはやたらと酒が大好物で悪態をつく。

この抑制し、管理しようとするベクトルと、解放やお祭り騒ぎを求めるベクトルがつねに拮抗し、物語にドライブ感を生み出している。さらに、マレディクタが保護者的にペニーに誠実だったり、サマンサの正体が明らかになったりするので、読書体験は深みと驚愕に満ちたものになる。

早川書房「ミステリが読みたい! 2025年版」海外篇のベスト・ランキングで9位。本の雑誌社の「おすすめ文庫王国2025」では第1位。宝島社「このミステリーがすごい」で海外部門8位。「リアルサウンド認定2024年度 翻訳ミステリーベスト10選定会議」では、第2位に選ばれている。

おおぜいのひとに読まれるべき好著だ。

さて、記憶を喪失したペニーには他人格からのメッセージが送られていた。メモや留守番電話、手紙など、形はさまざまだ。「○○に会いに行け」「△△の話を聞くこと」といった具合に。

わたしも「トゥ・ドゥ・リスト(To Do List/やるべき仕事リスト)」を作り、終えた仕事は赤線で抹消するようにしている。この作業をしておくと、記憶喪失になりにくいようだ。もっとも、忙しすぎて消し忘れると、また記憶を失いそうで戦々恐々である。

そんなこんなで、今年もよろしくお願いします。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon