第19回の「散歩」のタイトルは「長編と短編」だった。「わたしは長編小説が好きである」という書き出しで、子どものころから長い「お話」を好んだ記憶、思い出を紹介した。しかし、取り上げた作品はなぜか短編小説。リング・ラードナーやマッシモ・ボンテンぺㇽリなどに言及したのだった。

『源氏物語』、『南総里見八犬伝』、『失われた時を求めて』、『ドン・キホーテ』、『レ・ミゼラブル』、『収容所群島』(小説ではないが)……。ノートを取りながら、ちまちまと読んだ。ラブレーの『ガルガンチュワ・パンタグリュエル』は筑摩書房の世界文学大系で読んだ(渡辺一夫訳)。チョーサーの『カンタベリー物語』と一緒に収録されていた第8巻だ。図書館で借りたので、手もとにない。

それで読破した気になっていたが、岩波文庫では『ガルガンチュワ物語』が文庫本1冊。その他に『パンタグリュエル物語』が文庫本で4冊ある。どう考えても、そんなに大量に読んでいない。どうやら、『ガルガンチュア物語』と『パンタグリュエル物語』をそれぞれ1冊だけ読んでいるようである。1994年ごろの話だ。

そこで「もういちど、最初からちゃんと読もう」と決心し、岩波文庫で集めはじめた。書店で目に触れるたびに1冊……また1冊……と買い足していき、『ガルガンチュア』1冊、『パンタグリュエル』3冊まで集めた。しかし、『パンタグリュエル』の4冊目が、どこにもない。古書店でも見つからない。21世紀に入り、ネットで古書を購入する時代になっていたが、できれば新刊で手に入れたいと思っていた。

手元の『パンタグリュエル』3冊目の奥付を確認する1988年の第6刷だ(初版は1974年)。定価700円である。

――『パンタグリュエル』の4冊目、再版されないものか……。書店に並んだら、絶対に買うのだが……。

思いつづけて約20年(!)。

2012年についに再版された。

奥付を見ると、「2012年12月11日 第7刷改版発行」とある。定価は1200円。本の厚さは『パンタグリュエル』の3冊目と変わらない。それなのに500円高い。ううう……。しかし、今は海外文学の翻訳文庫本が2000円だったりするので、当時の価格はまだ牧歌的だったのである。

内容は大食漢で非常に品のない巨人「ガルガンチュア」、その息子「パンタグリュエル」の話……ということしか記憶にない。そうそう、言葉の使い方や作り方が印象深かった。翻訳の渡辺一夫の工夫、功績だろう。

94年ごろ、ミハイル・バフチンの本をちょこちょこ読んでいた。ドストエフスキー論は読んでしまったので、バフチンのラブレー論を読もうと思い、この巨人の物語に手を出したように記憶する。せっかく全巻そろったのだが、忙しさにかまけ、その後まったく読めてない。2012年からさらに12年経ってしまった(遠い目)。94年から考えると、今年で30年目である……。けっして、つまらなかったわけではない。むしろ、面白く読んだように思う。

いわゆる古典作品は、たしかにハズレがない。それは小説や物語だけでなく、哲学書や思想書、随筆などにもいえる。とにかく、なんでもかんでも節操なく手を出した。プラトン、マキャベリ、ルソー、カント、ヘーゲル、キルケゴール、ベルグソン、ハイデガー、サルトル、バタイユ、ヴェイユ、メルロ=ポンティ、フーコー、レヴィ=ストロース、レヴィナス、ドゥルーズ&ガタリ……。20世紀の思想、哲学書を読むには、プルーストの『失われた時』を読んでおいて、ほんとうによかった。さかんに引用されるのだ。

また、「読む順番」が大切だということも学んだ。たとえば、サルトルの『想像力の問題』をまず読んでから、『存在と無』を読んだ方が理解は深まる。ヘーゲル『歴史哲学講義』を読んでから『精神現象学』を読むと、「光の宗教」というのがキリスト教ではなく、ゾロアスター教であることが分かる。

こういう「お勉強」の読書は、だいたい1990年代だった。ノートを取りながら、こつこつ読んだ。しかし、血や肉になって「身についた」とは、とてもいえない。ひとまずは「読んだ」、「読み倒した」という印象である。

それでも哲学や思想の古典作品を読んだので、世間でもてはやされている評論家、書評家の「底の浅さ/深さ」の見当がつくようになった。背景教養の有無は発言や文章に出る。最新流行の新思潮に敏感で精通していても、そういう思想の背景を知らなければ根拠はあいまいで、説得力は弱い。……そういう自分自身は相変わらず「底の浅い」人間であるが。

20世紀は日本もいわゆる「近代化」の時代で、欧米で流行した思想を直輸入し、アカデミズムで講義し、評論家が一般読者を「啓蒙」していた。よって、評論家も大学教授も「新思想の紹介者」でよかった。

だが、1990年代後半から状況は変わった。

知識、教養の水準が欧米に追いついてきたのだ。また、単なる「物知り」になりたいなら、インターネットで検索する技術を磨けばよい。独自の題材、独自の発想、独自の論理体系を、既成の知識や教養に適合し、全体のアップデートをはかれる知的能力が求められる――といいたいが、いまだに「モダン」「前衛」への強迫観念や憧憬(しょうけい)は世間にある。

さて、この「独自」という点で注目されたのが、ポップカルチャー・サブカルチャーだ。

すでに、1950年代末あたりから欧米の大学では、映画を講義していた(セオドア・ローザック『フリッカー、あるいは映画の魔』《初出1991/文春文庫1999》を読んだだけの印象です)。その構成メカニズムやカメラワーク、演出方法、映像史、監督論、モンタージュ理論などがアカデミックに分析され、知的対象になっていた。日本でもようやく、1980年代から大学で講義され出した印象だ(ネットで調べたところ、蓮實重彦がゴダールの講義をはじめたのが、1970年であるらしい)。

1989年に、手塚治虫が亡くなる。

われわれの世代にとっては大きな話題だ(わたしは1965年生まれ)。当時、わたしは24歳になろうとしていた。友人たちと、こんな話をした。

「これから、マンガが文学と同じように、大学で研究され、講義される時代になるだろう」

作者が亡くなることで、作品に変更が加わる可能性が完全になくなる。つまり、研究対象になりやすくなる。

90年代には夏目房之介、四方田犬彦らがマンガ評論の本を出した。やがて、日本のあちこちの大学でマンガの講義がはじまる。予想通りになったのだが、こういう流れは実にゆっくりしている。当時のわたしの感覚では、手塚が亡くなったらすぐ、まるで待ちかまえていたかのように、マンガ研究の本格化がスタートしていなければならなかった。

やはり89年。手塚死去のニュースが駆けめぐり、あるマンガ青年誌のコラムにこんな記事が掲載された。作者がマンガ家だったかマンガ書評家だったか(あるいは、その両方か)、ちょっと覚えていない。

「『ゴルゴ13』の射撃シーンを、わたしは批判した。超A級スナイバーである主人公にしては、あまりにずさんな射撃プランだったからだ。手塚の死後、一部にはマンガ批評の本格化を期待する声もある。しかし、わたしは悲観的だ。『ゴルゴ13』への批判も、そういった動向に対する観測気球の意味があった。反応は、わたしが予想した通りだ。つまり、ほとんど反応、反響がなかったのである。わたしの分析、批評は多くのマンガ読者から黙殺された。

返ってきた反応は、たった2通。ひとつは『おれのゴルゴに文句を言うな』。もうひとつは『たかがマンガじゃん。熱くなるなよ』である。この2通りの反応も、わたしの予想通りだった」

記憶で書いている。しかし、だいたい以上の内容だった。

この「反応」、SNSが普及している現在なら、「クソリプ」といわれるようなものだ。

これだけ、日本のポップカルチャー・サブカルチャーが世界的に評価され、大きな購買市場を有していても、こういう認識は依然、存在するように思う。そして「モダン」や「前衛」を無根拠に盲信し、信奉するひとたちも……。

いわゆる「人間を描く」という強迫観念が文学、小説にはある。文学でこれが成功していると、ファインアート=純文学であり、失敗(あるいは無視)しているとサブカルチャー=大衆文学である。そういう分類が、20世紀にはあった。

欧米で人気のあった謎解き本格ミステリが、しだいにハードボイルドに読者を奪われていった時も、背景にあったのは「人間を描く」小説が進化形態であるという思想だ。よりリアルを志向し、絵空ごとを低級、低俗とおとしめる。

坪内逍遥『小説神髄』(1885~86)以降、日本文学史もこの文学進化論を踏襲した。写実的であり、人物の内面(坪内は「人情」といったが)をていねいに詳細に描くべきである。『八犬伝』をけなし、『源氏』をもち上げた。戦後、松本清張もこの理論をふまえた。本格謎解きミステリを絵空ごと、「お化け屋敷」と批判し、都市を舞台にし、動機を重視し、社会問題をからめた社会派ミステリを主導した。

だが、手塚が亡くなるあたりから新本格ムーブメントが起こりはじめる(1987年~)。「絵空ごと」が復権していくのだ。もちろん、多くの絵空ごとは大衆小説と呼ばれ、書かれつづけていた。江戸の戯作や読み本の歴史は、明治・大正・昭和のさまざまな娯楽読み物で書かれ、読み継がれていた。購買マーケットは、純文学よりこっちの方が巨大だったろう。

折しも、『小説神髄』から約100年、1世紀のタイミングである。「近代化」という看板、かけ声にかくれていた『八犬伝』的な想像力が本格ミステリで息を吹き返す。1960年代生まれの作家たちは、オカルトブームや横溝ブーム、SFブームの申し子だ。リアル志向のミステリではなく、外連味たっぷりの事件や名探偵がよみがえる。その前に雑誌「幻影城」(1975~1979)がレールを敷いていてくれた。

そもそもミステリ―探偵小説は「近代的」なものであった。探偵の推理は科学的である。謎めいた魔術的な犯罪を、物証を根拠に合理的に解決する物語だ。黒岩涙香の昔(『無惨』1889)から、そうなのだ。

海外小説の翻訳、翻案はしていたが、自分で「小説」を書く経験の乏しかった涙香は、懇意の作家に『無惨』の原稿を託した。「よろしく添削を請う」と。しかし、その作家は苦笑してこういったという。「これはそもそも小説ではない。添削を頼むなら論理学者にお願いしなさい」。

事件を解決に導く合理的推理を描いたため、一種の「論述」「科学的文章」とみなされたのだ。

この後、江戸川乱歩の「変格もの」などもあったものの、戦後の横溝正史、高木彬光、また社会派推理小説作家たちなども「ミステリ=近代」というコンセンサスに変化はない。そしてそこに進歩的文学進化論の幻影を見ていたから、本格謎解きミステリよりハードボイルド、社会派推理小説のほうが「よりリアル」「より人間が描けている」「より高尚」という意識がはたらいた。

したがって、こういった向きから新本格ムーブメントはバッシングされたのだ。せっかく進化した社会派推理からの「退行」とみなされた。「なんで今さら、こんなものを書くのか」「時代の流れに反する」「ツマラナイ!」

しかも、新本格ミステリの潮流には近代的な写実(リアル)志向へのアンチテーゼがあった。綾辻行人がすでにホラーへの嗜好を館シリーズに滲ませていたが、京極夏彦の妖怪を主題に据えた長大な作品群が登場する。そして、元祖「特殊設定ミステリ」というべき西澤保彦の作品群……。今や、特殊設定ミステリ花盛りである。こうなると文学的進化論など色あせ、説得力を失う。

あわせて、純文学でも「写実=文学」という既成概念がどんどん崩れていく。ガルシア=マルケスの『百年の孤独』(1967)のマジックリアリズムが世界を席捲し、欧米文学でも幻想的な文学スタイルが「前衛」になっていく。すでにシュールリアリズムのようなカフカ作品、安部公房作品が存在したが、しだいに非リアリズム文学が勢力を伸張していく。多和田葉子の『犬婿入り』(1993)が芥川賞を受賞したのも、その流れのなかの出来事だと理解している。

すでに80年代、硬直し、袋小路に入ったかに見える「何ごとも事件が起こらず、身辺雑記を描いただけの」小説から読者は離れていた。それでも、「高尚な文学とはそういうもの」という認識があったので、社会的なステイタスは維持されていた。しかし、ジョン・アービング『ガープの世界』(1978)の翻訳が紹介され、起伏のある「物語」への関心が高まる。村上龍が『コインロッカー・ベイビーズ』(1980)を書き、ストーリーらしいストーリーのない『風の歌を聴け』(1979)でデビューした村上春樹も「探求の物語」である『1973年のピンボール』(1980)や『羊をめぐる冒険』(1982)を書いた。そして、このひとたちのこういう作品も、当時、さんざん叩かれた。

そしてこの「物語への回帰」は、谷崎潤一郎と芥川龍之介の「小説の筋」論争(「論争」というより「話し合い」「検証会」の印象だが)では結局、谷崎の「構造的美観」の方に軍配が上ったのか、と思わせるのだ。

そういう個人的な思考の流れのなかで、いま関心があるのはマトリヨーシカ構造というか、インブンチェ構造というか……一種の入れ子構造の幻想物語である。

これはまず、同じ内容の話が反復される。同じマトリョーシカがつぎつぎ現れるように、ストーリーは反復をくり返す。そして最後に、小さな人形のなかには「何もない」という事実が読者にショックを与えるのだ。すべては夢まぼろし……空虚……うつろな印象となる。作品の最後に全体がマトリョーシカになっていることに気づき、読者に衝撃をあたえる――このスタイルは芥川の「詩的衝撃」にもなっており、短い話でも書くことはできる。ただし、「☓☓はマトリョーシカ構造の作品」というと、一種のネタばらしになってしまう。以下で、何作かに触れていくが、読みたくないひとはここまででお止めください。

まずなんといっても『竹取物語』である。

わたしはこの幻想物語がほんとうに好きなのだ。この「散歩」で何度も言及した。子ども向けの絵本や児童向け翻案で、多くのひとが読んだ気になっているテキストだ。ほんとうにもったいない。関心をもった方には、岩波文庫、講談社学術文庫でぜひ一読をおすすめする。

『竹取物語』における反復構造とは五人の貴公子による(帝を入れると6人)求婚譚である。「いかで、このかぐや姫、得てしがな見てしがな(なんとかして、このかぐや姫を手に入れたい、結婚したい)」と、貴族や親王たちは彼女の無理難題を解決しようとする。これらは滑稽な結末に終わり、「あへなし」や「かひある」といった命名譚のパロディで終わる。

最後、帝の求婚も結局は、失敗に終わる。このとき、かぐや姫は月に帰り、すでに地上にはいない。置き土産に彼女が残した「不死の薬」は、「かぐや姫のような超越的存在のいない、この地上で永遠の生命を得たところでなんになろうか」と焼き捨てることが決定される。帝は「天にいちばん近い山はどこか」と下問し、「駿河にある山が都にも近く、天にも近い」と答えを得る。そこでその山の頂で、不死の薬は燃やされ、その煙がはるか天へとのぼっていく。かぐや姫の存在をあかしだてる唯一の証拠「永遠の時間」=「不死の薬」が消滅し、マトリョーシカの中身がからっぽであることが示されるのだ。永遠への憧憬と夢のイメージが、天にたなびく煙として形象化される。

最後の命名譚のパロディ、「不死=富士山」、「多く(富)のつわもの(士)どもがたずさわった=富士山」は、もう滑稽でもなんでもない。まったく次元を異にするレベルのラストである。

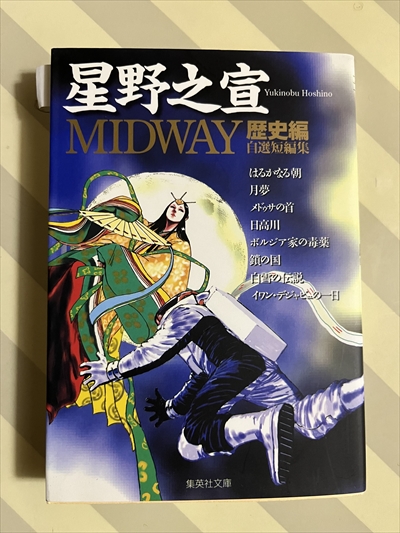

星野之宣のマンガ『月夢』(1979)。『竹取物語』のスピンオフとでもいうべき短編である。

このテキストでは、上述の「不死の薬」を竹取の翁(おきな)や媼(おうな)が実は飲んでおり、ふたりとも永遠の生命を得ていることになっている。翁は「サカキ」と名のり、月面有人飛行に挑戦する科学者。媼は「八百比丘尼(はっぴゃくびくに)」(800年生きている尼僧)として登場する。

話は2部構成だ。「旅とロマン」をテーマにした雑誌のライターとカメラマンが「八百比丘尼」に半生を語ってもらう場面。それと着陸したサカキが他のクルーを置き去りに、何かを探し求めるように宇宙服で月面を走り回るシーン。これらが交互に描かれる。

マトリョーシカは、比丘尼=媼(おうな)が語る内容だ。彼女は記憶に導かれるまま、どこかの海岸ですれ違った行者姿の一行の思い出を口にする。それは頼朝の追っ手を避け、変装して逃亡中の九郎判官源義経一行であった。歴史の1ページを刻むほどの英雄たちも、時の流れのなかの一挿話にすぎない。それらは、ほんとうにあったことなのかどうか分からない、曖昧な幻影のようだ。

また彼女は、寺に捨てられた子どもを育てる。「さよ」と呼ばれる娘は美しく成長し、佐幕派の浪士に誘われ、寺を捨て、一緒に駆け落ちしていく。「育てた子どもが自分を置き去りにして去っていく」というエピソードは、かぐや姫の物語の反復だ。義経のような英雄と同じように、名もなき庶民の娘も時の流れのなかで一瞬、すれ違い、遠くへ去っていくのである。過去に消滅していく、無数のエピソードの断片が反復されるのだ(短編なので、実際には2~3話しかない)。

一方、月面のサカキはついに、探していたものを見つける。それは、寝殿造りの建物だ。なかには笙(しょう)や篳篥(ひちりき)など和楽器を演奏する官人たち。そして、十二単をまとった絶世の美女。月という遥かな空間と千年以上にわたる遥かな時間が、ここで交錯する。

サカキは、その「かぐや姫」を抱きしめようと手を伸ばす。しかし、十二単の娘はなぜか涙を流し、そして……。興味を抱いた方は、ぜひお読みください。

この「散歩」は時おり、思い出したように、第1回「緑の扉」へ回帰する構成にしようと考えている。そこで採り上げたのはH・G・ウェルズ「塀についたドア」という短編だった。このテキストもマトリョーシカ構造だと考えている。

塀の向こう側の異世界で、主人公の少年は1冊の本を読む。その本には、自分のそれまでの人生が書かれている。少年はマトリョーシカをひとつ分割し、その中から同じマトリョーシカを発見したように、自分の体験を追体験する。その後、成長するにつれ、このふしぎなドアをまた開けたいと願うようになる。しかし、ある時は移動するバスに乗車中、またある時は友人と一緒に歩いているときに見つけ、なかなか機会が訪れない。読者はそこに、いくつかのマトリョーシカを空想できる。ドアの向こうに存在する本。この本を読めば、またマトリョーシカを分割したように人生を追体験できるのだ。くり返し読むたびごとに、テキストは反復構造になっていくだろう(実際には1回しか読まない)。そして最後には……。

ガルシア=マルケス『百年の孤独』も同じ、反復と空虚な結末のマトリョーシカ構造である。円環=反復構造である点は「時間ループ」構造として、以前、くわしく述べた(第16回「『緑の扉』ふたたび」)。三島由紀夫「豊饒の海」四部作も同じ構造を指摘できる。

この構造について、考察を深めたい。人間の時間感覚と深くかかわる構造に思える。インブンチェ構造ともさきに書いたが、「インブンチェ」とはホセ・ドノソ『夜のみだらな鳥』(1970)に出てくる怪物の名前だ。次回以降、また機会を見て、ぽつぽつと書いていけたらいいな、と考えている。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon