夏らしい毎日。

暑苦しい室内に閉じこもって本ばかり読んでいると、なんだかこころが内向きになっていく。そんなときは、近くのカフェや公園に出かけ、涼をとりながら読書にふけるのがよい。サッポロクラシックのロゴ入りTシャツに短パン、サンダルというラフなスタイルで、自転車でふらっと外出。公園の涼しい木陰のベンチで、周囲のざわめきに包まれながら、活字の世界に没頭するのだ。

――ということを、昔はやっていた。だが、最近はまったくやらない。自室の浴槽に水を入れ、スマホでラジオを聞きながら、水風呂半身浴で本を読んでいる。

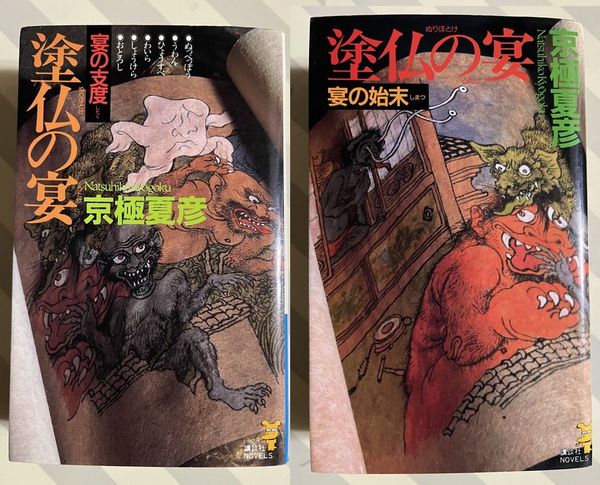

25年ほど前である。わたしがまだ公園で本を読んでいたのは、20世紀にさかのぼる。真夏の札幌市、大通公園のベンチで読書をたのしんでいた。たぶん、京極夏彦の『塗仏(ぬりぼとけ)の宴(うたげ)』(1998/講談社ノベルス)を読んでいたのではないか。

集中して読んでいたので、ベンチの隣に誰かが座ったことに気づかなかった。風が頭上の木の枝をゆらし、葉擦れの音がさやさや降っていた。犬を連れて散歩しているお姉さん、部活帰りの高校生、額に汗を光らせたお兄さん、ベビーカーを押す若い母親、小学生の子どもとおばあさんなどが、周囲を行き来していたと思う。日曜午後、昼下がりだったのではないか。

あれ? と思った。

(じ、地震か?)

揺れているのだ。

ページから目を上げた。周囲を確認する。しかし、歩行者も車も平常通り。立ちどまったり、首をかしげたりしているひとはいない。地震ではない。

左に視線を流した。眼鏡をかけた地味な雰囲気のお姉さんが、同じベンチに座っている。20歳代なかばであろうか。ジーンズにTシャツというラフな格好。座り心地が悪いのか、何度か腰を上げては下ろしている。その結果、ベンチが揺れるのだ。

原因がわかったので、ふたたびページに目を落とす。話の先が気になる。あっという間に作中世界へ。車の走行音、カラスの鳴き声、盲人誘導の信号(ピヨピヨ南北カッコー東西)、街のざわめきが消…え……る……。

う…。

ふたたび現実に呼び戻される。ベンチが揺れているのだ。視線を左に流す。

眼鏡のお姉さんは、左右の脚をさかんに組み替えている。安定した「着座スタイル」が決まらないらしい。落ち着きがない。わたしの方をちらっと見る。

ちょっと不審に思った。「日常の謎」と呼ぶには、あまりにささいなこと。単に挙動不審なお姉さんがいるだけで、こちらに実害がないのだから無視していれば……。彼女の右手の甲が目に入った。サインペンで数字が書き込まれている。

20000円

ガタッとベンチから立ち上がる。激しく動揺していた。

と、とにかく、この場を立ち去らねば!

あわてて本をバッグにしまい、そそくさとベンチを離れた。後ろを振り返らず、大通公園を脱出する。周章狼狽(しゅうしょうろうばい)。

しばらくしてから、少し冷静になる。落ち着いて考えてみると、勘違い、早とちりの可能性があるのだ。わたしが邪推したようなモノやコトの金額じゃないのでは。まったくべつの案件についての数字を心覚えにメモしたのかもしれない。ベンチの上で腰をゆすったり脚を組み替えたりしたのも、単に「落ち着きのないひと」のふるまいにすぎないかも。……考えすぎ、余計な気を回しすぎなのではないか。

だが、わざわざベンチに戻るのも……戻って当人に確認するのも……はばかられる。そもそもなんて言って訊くんだ?

こうして、モヤモヤしたまま、わたしは繁華街を去ったのであった。釈然としない。数字の謎は、未解決のままである。その後、何人か、知人に相談(?)した。彼ら彼女らの推測は、当時のわたしの判断と一致していたけど……。うーむ……。

複数人数と楽しくおしゃべりしたり、おいしいものを食べたり飲んだり。みんなとワイワイさわぐことには、なんの抵抗もない。むしろ、そういう会合には積極的に参加したい。なんなら自分から声をかける方である。だが一方、ひとりで過ごすのも、まったく平気。苦にならない。本を読んだり映画を観たり、ふらっとライブ演奏を鑑賞に行ったり芝居を観に行ったり、美術館やギャラリーでアート鑑賞したり。単独行動も気楽でよい。他人に遠慮や気兼ねする必要なく、平静な気分で状況を楽しめる。

中学や高校時代は、友人がいなくて孤独だった(話が合わないのだ)。だがそれでも、まったく平気。落ち着いて学生生活を送っていた。すると、いろいろ話しかけられる。外ヅラがいいので、にこにこして対応する。表面的な付き合いを、こなすかんじである。そつなくやっているので、なんだか信頼されるのか、あるいはスポンジのようになんでも吸収すると思われるのか、さまざまな委員、役目を押しつけられた。自分の時間がなくなるので迷惑だが、これも浮世の義理であろう。与えられた仕事をこなしていった。

そんな状況を、他人のせいにして考えていた。つまり、こうだ。

たったひとりで満足しているような、冷静で落ち着いたふるまいは、ある種の人間を引き寄せてしまうのだろう。ある種のひとたちは孤独や責任を引き受けられない。誰かに話しかけ、孤独をやわらげてもらう。また、自分が引き受けるべき責任を他人に分担させたり、丸投げしたりする。自分は楽をし、他人を利用している気になる。

そんなふうに解釈していたのだけど……あまりに……知らないひとから声をかけられる。ちょっかいを出される。話しかけやすいのだろうか……?

そこで最近では、こう考えるようになった。自分で気づいていないだけで、ひょっとしたら「かまってください」オーラを発しているのではないか。本人にも自覚のない「隠れかまってちゃん」なのでは。

行きつけの喫茶店の店主(たぶん30歳代。女性)も、なにかと話しかけてくる。外ヅラがよいので、てきとうに応対しているだけだが、「タカハシさん。話しやすい」と世間話をしかけてくる。

なぜか、わたしのことを「タカハシ」と彼女は呼ぶのだ。以前いちど、「いや。わたしの名前はオーモリですよ」と訂正した。だが、しばらくするとまた「タカハシさん。いらっしゃーい」と元に戻っている。面白いので、もうそのままにしている。彼女にとって、わたしは「タカハシ」っぽいのだろう。

先日、ふらっと訪問し、フレンチブレンドとチーズケーキを注文した。カバンから文庫本を出し、おもむろに読みふける。おかまいなしに、店主が声をかけてくる。集中できない。

「タカハシさん。実は、うちの店に小説家さんがよく来るんですよ」

「え? そ、そうなの(てか、オレも小説家の端くれだがな。……ひょっとしたら、知っているひと?)」

「浮穴みみさんっていう方なんですけどね」

「不勉強で読んだことない……。どういう本を書いているの?」

「時代小説……歴史小説……なんか人情ものらしいです」

「あー。オレが読むのはエンタメミステリが多いからなー。それにしても、札幌市内、作家さん、多いなー(オレの名前もネットで検索すればヒットするよん。あ、タカハシじゃだめだ)」

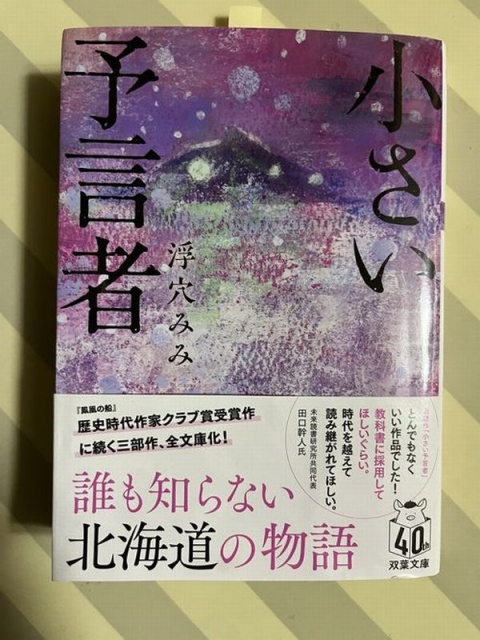

「それで先日、文庫になった本をプレゼントされたんです。タカハシさん、いつも本を読んでいますよね。ご関心があると思うので、差し上げます」

「え? いや、あれ? そ、そうなの?(動揺)」

カウンターにいちど戻り、文庫本片手に戻ってくる。わたしのテーブルに本をのせた。

「いやいや。作家さんからせっかく頂戴した本を、他人にゆずるのはよくないよ(物書きっぽいことを言ってみる)」

「いや、いいんです。浮穴さんも『なるべく多くのひとに読んでもらいたい』って言っていました」

「店主さんは、読んだんですか?」

「…………」

「読んでない?」

「いや、ほら。あたしもミステリやサスペンス派なんですよ! 浮穴さん、いいひとだから、きっと小説も面白いです。ぜひ読んで、感想をきかせてくださいね!」

本をテーブルに置き去りにし、カウンターへ去っていく。

あれ? おや? この状況、よく考えれば……なんかひどく屈辱的なような……。

それも、ただ屈辱的なだけでなく、二重、三重に屈辱的なような……。

き、気のせいかな……。

さて、読んでみました。『小さい予言者』。

開拓期の北海道を舞台にした三部作の最後らしい。シリーズ3作は以下の通り。

『鳳凰の船』(第7回歴史時代作家クラブ賞受賞作/2017年、単行本/2020年、文庫本)

『楡(にれ)の墓』(2020年、単行本/2022年、文庫本)

『小さい予言者』(2021年、単行本/2024年、文庫本)

3作目の『予言者』が面白かったので、本屋で他の2冊を探した。『楡の墓』はすぐに見つかったが、『鳳凰の船』は品切れ在庫なし。再版の予定もなし(書店員さんが教えてくれた)。『予言者』の帯には「歴史時代作家クラブ賞受賞作に続く三部作、全文庫化!」と、うたっている。それなのに、肝心の受賞作が書店で手に入らない状況はまずいのではないか、版元さん。売る気あるのか。あるいは、書店員さんの情報がまちがっているのか。

たぶん、あの喫茶店に行けば、店主がまた貸してくれるだろう。

明治から昭和、令和にかけて植民開拓地としての北海道の町やひと、ニシン漁、日蝕、お雇い外国人、ゴールドラッシュなどの歴史的出来事をたくみに組み合わせ、短いストーリーに編んでいる。特に、シンボルやイメージの使い方がうまい。ぎこちなく、強引な「操作」がなく、まったく自然に「はまって」いた。

表題作の「小さい予言者」は「第一章 予言」「第二章 夜行軍」「第三章 再訪」の3章構成。「再訪」だけ令和元年(2019年)の、ほぼ現在の話だが、「予言」「夜行軍」は昭和16年(1941年)から19年(1944年)の上空知(かみそらち)が舞台だ。「予言」は宮沢賢治「風の又三郎」、「夜行軍」はなんと恩田陸『夜のピクニック』を下敷きにしているようである。このふたつを組み合わせるなんて、ふつうは思いつかない。

子どもにとって「転校生」は神秘的だ(最初のうちだけだが)。その神秘性を「少年」性にからめて童話化したのが、宮沢賢治だった。「小さい予言者」では、「タクト」という少年が、ふらりと引っ越してくる。頭の回転がはやく、ふしぎな魅力のある少年で、上空知の炭鉱町の少年たちは、あっという間に魅了される。しかし、学校に姿を現すことはなく、住んでいる家もわからない。「上空知にくる前は、南極に住んでいた」などといい、田舎の少年たちを混乱させる。

植民地北海道には帝国日本のエネルギー基地の顔がある。夕張や三笠、赤平など炭鉱地からは大量の石炭が運び出され、鉄道で輸送され、港から搬出された。だが1970年代、基幹エネルギーが石炭から石油にスイッチする。国のエネルギー政策が転換されたことで、これらの炭鉱は廃鉱に追い込まれた。町もひとも振り回されることになる。

しかし、1940年代はまだ石炭が主役だ。特に戦時ともなれば、軍需景気で炭鉱町はにぎわった。炭鉱住宅の子どもたちは、羽振りがよく、比較的先端の文化に触れ、やや洗練されていた。なかでも、タクトの文化的早熟さは群を抜いている。海外の映画の役者の英語の台詞を聞き取り、ピアノでシューマンの「トロイメライ」をさらりと弾く。そして、かずかずの「いたずら」をやってのける。戦時下の挙国一致体制を皮肉り、耐乏生活のスローガンを茶化す。子どもたちは面白がり、タクトは人気者だ。

その少年が、こう予言する。

「日本は負けるぜ。上空知は、クソ壺になる」

「みんな知らないんだよ。威張っている大人はみんな嘘つきだ。日本は負ける。炭鉱は終わる。ここには誰もいなくなるんだ。何もかも、夢だったみたいにね」

以前、ブラッドベリ『火星年代記』とガルシア=マルケス『百年の孤独』を、幻想・奇想の植民地文学としてならべて紹介したことがある(第4回「一族の歴史」)。『孤独』にも、予言が効果的に使われていたし、舞台のマコンドという村は最後に……(あえて伏す)。植民地北海道は中央の政局や経済動向に振り回され、個々に具体例を指摘しないが、あれこれといまだに……(あえて伏す)。

それでも、土地には住民がいて、毎日の生活がある。生活にまつわる悪戦苦闘や喜び、哀感がある。それらは土地や風土と密接につながり、記憶や思い出には風、雨、雪、花、光がまじる。物語の語り手、タクトの友人だった範夫(のりお)は令和に故郷を再訪し、次のように述懐する。

p328「そこに上空知炭鉱王国が確かに存在していたのだ。

倶楽部、アメリカ映画、甘いお菓子、アスレチック運動場、それにタクト。馬鹿々々しいほどの贅沢さと苛烈な差別が、この土地に刻まれている。人々の何ということもない営みと、そして数々の愚行とが。」

草原に戻ったかつての故郷を前に、新しい希望や夢を範夫はやがて抱きはじめる。物語は明るく終わる。やや唐突に。それは、作中人物の思いというより、作者自身の「願い」や「祈り」なのだろう。そうあってほしい、とわたしも祈る。

最後は、昨年の話である。

某歓楽街に飲みに行き、カラオケでさんざんうたった。少し腹がすいたので、行きつけの居酒屋へ。カウンター席につく。あんかけ焼きそばとビールを注文し、文庫本を読みはじめる。すると――

「あのー」

と右隣から声がする。

「なんですか?」

「話しかけてもいいですか」

20歳代の女の子だ。髪は顎の線で切りそろえ、化粧はそんなにしていない。ティーシャツにジーンズというラフな格好。ビールと、かんたんなツマミが席にある。あまり口をつけてない。

「どうしたんですか」

本を閉じて、耳を傾けた。

ひとり暮らしで、家にいても退屈だったから居酒屋に飲みに来たという。札幌K高校を卒業した後、いくつか職場を転々とした。今はアルバイトで生活費を稼いでいるらしい。

「よく飲みに来るんですか?」

と質問された。

「いや、酒は別に好きではないので。飲みに来る、というよりカラオケをうたいに来るかんじですね」

「あ。音楽が好きなんですね。あたし、高校のとき、吹奏楽部でした」

話題が音楽になったが、年齢差があるので互いの趣味が合うとは思えない。そこで音感、音色、音律といった、やや抽象的な音楽談義になっていく。とはいえ、絶対音感と相対音感のちがいという、今さら「耳新しい」とはいえない話である。それを吹奏楽経験者として、やや得意げに披露してくる。外ヅラがいいので、「へー」「ほー」と感心したふりをしながら聞いていた。しかし、頭のなかではまったく別なことを考える。

(なんなんだ。この娘は! ミステリやサスペンスでは、この状況は絶対、女の方に何か下心があるのだ。いったい、何が目的だ。

あ。あれだ! 調剤薬局! ……っじゃない、放送局! いや、ちがう。……美人局! つまり「つつもたせ」だ! このあと必ず、怖いお兄さんが現れて、「おい、オレの女房に何をなれなれしく口説き文句をならべてんだ。鼻の下伸ばしやがって。おもてに出ろ!」とかなんとか因縁つけてくるやつだ。やややややばい!)

(あ! あるいは、あれだろうか? パ、パパッパ、パパパパパ活とかいう……)

音楽の話をしていたからか、脳内ではモーツァルト『魔笛』の「パパゲーノとパパゲーナの二重唱」が流れ出す。著作権はとっくに切れているので、歌詞をのせる。

♪パ パパ パ パパ パ パ パ パ パ パ パ パ パ

パパパパパパパパー パパパパパパパパー パパパパー! パパパパー!

モーツァルトは明らかに、この「パ!」という破裂音の連発を利用し、能天気で明るい楽曲を構想した。この歌詞から逆に「パパゲーノ」「パパゲーナ」というキャラクターの名前が決まったのではなかろうか。いやいや、そんなことはどうでもいいのだ。

この居酒屋では、わたしは常連客である。もう25年くらい通っている。いま、焼き鳥を焼いている経営者や、他の客から酒の注文を取っているその奥さんと、わたしは付き合いが長い。こんなふうに、カウンター席でわたしが若い女の子から声をかけられるなど、めったにない異常な状況だ。そのことに、ふたりとも気づいているはず。

それなら、何らかの形でわたしたちの会話に口をはさむだろう。しかし、ふたりとも、まったくこっちを見ない。あえて視線をそらしているようだ。

(はっ! これはつまり、逆にかなりマズイ状況を暗示しているのではないか!)

話しかける女の子をさえぎることができないほど、事態は切迫しているのだ。まさか、この店のなかにすでに、彼女の仲間がいて、経営者夫婦の動向を監視しているとか……? コロナ規制の経営不振で多額の借金を抱え、黒い組織の言いなりなのだ。いやいや待て待て。被害妄想がすぎるのでは。オレは酔っ払っているのか?

女の子の話を片耳で聞きながら、経営者夫婦の目をじっと見つめた。何か、目線の動きで教えてくれるかもしれない。「オーモリさん、その子の相手はやめな」「危険が迫っているよ」「さっさと会計をすませて、帰っちゃいな!」

しかし、ふたりとも伏し目がち。わたしの方に視線をめぐらせることが、まったくない。

「あのー。あたしの話、聞いています? こんな話題、退屈ですか?」

「え。いやいや、そ、そんなことない。興味深いです」

経営者はもくもくと料理を作り、その奥さんはカウンター奥で客の相手をしている。わたしのことなど、まったく無視。だが、その「完全な」黙殺ぶりが、ありえないのだ。うおー! どうすれば。どうすればいいんだー? たすけてー。

もう、わたしのことは、放っておいてください! (了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon