みなさんはピッチャー返しをくらったことがあるか?

わたしは、ある。

学生時代のことだ。所属した文学部には、「学科対抗ソフトボール大会」というイベントがあった。教員も飛び入り参加していたが、学生有志が勝手にやっていた行事だと思う(ちがったら、ごめんなさい)。西洋史学科、東洋哲学科、ロシア文学科、中国文学科、国語国文学科、英語英文学科、西洋哲学科、日本史学科などなど。それぞれの学科がチームを組み、トーナメント形式で、ソフトボールで戦うのである。

なぜソフトボールか。なぜ、野球ではないのか。

文学部は女子が多い。「ぜひ、女子学生にも参加してもらおうではないか!」という理由からである。野球よりソフトボールの方が敷居は低かろうと考えたらしい。したがって、この大会には「女子点」があった。チームのなかに女子がひとりいると、自動的に1点が加算される。女子9人で編成されたチームが男子9人のチームと戦うと、スコアは最初から「9対0」になるのだ。

では、女子は参加しただろうか。

答えは、否。

わたしが専攻した国語国文学科(国文)のチームで、女性の参加は絶無。仲のよかった女子学生を数名誘ったが、「やだー」「汗くさい!」などといわれ、軒並み断られた。まったく。本ばかり読みやがって。文学少女め!

もっとも、スコア担当を志願してくれた女子はいた。応援には、みなよくベンチ入りしてくれた。たいへん、お世話にはなったのだ。

また、国文以外の学科では「高校の時にソフトボールをやっていた女子」が、ばっちり戦力として参加し、スタメンだった。たしか中国文学科だったと記憶する。魔法のようなピッチングフォーム(複雑に腕を振り回す)でボールを投げ、三振の山を築いていた。「あの子に女子点を与えるのは、おかしいのではないか」と物議をかもしたはずだ。

また、西洋史学科には、きわめて身体能力の高い、スポーツ万能のかわい子ちゃんが参加していた。盛岡一高出身の岩手さん(仮名)である。走るのがめちゃくちゃ早い。体育の講義の握力測定や砲丸投擲では女子も男子も、記録に瞠目した。具体的な数字は覚えていませんが。

西洋史学科や日本史学科には、中高での野球経験者がなぜか集まっており、毎シーズン(春季大会、秋季大会があった)、優勝をかっさらっていく。その勝利には、岩手さんも大いに貢献していた。わが国文は、がんばってベスト4止まりである。

わたし自身は、たいして身体能力が高いわけではない。野球もソフトボールもやったことなく、まったくのド素人。しかし骨格がしっかりしていて、筋肉もそこそこついている。外見は、スポーツをやっているかのように見えるらしい。

大学2年の後期、教養学部から文学部に移行する。いちおう希望を出すが、基本的には成績順に割り振られ、わたしは国文の研究室に配属された。日本近代文学を専攻することになったのだ。

研究室に挨拶にいく。汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)の本棚の隙間に、ミットやグラブ、バット、ボールがなぜか押し込まれている。首をかしげつつ、先輩たちと顔合わせし、同じ研究室に配属された同期の学生と雑談した。教養学部では大教室での集団講義が多かったが、専攻する学部学科が絞られると、演習(ゼミ)が増えてくる。ゼミの発表って、どうやるんだ? 3年生、4年生や大学院生の先輩にいろいろ質問し、答えてもらう。丁寧に説明してくれるのだが、しかし、実際にやってみるまでは、どうもピンとこない。「雲をつかむ」ような、「群盲(ぐんもう)、象をなでる」ような、あやふやな感触しかない。

「ま、そう、いっしょうけんめいになることもないよ。本ばかり読んでいてもバカになる。オーモリくん、いっしょにキャッチボールしよう!」

「え。い、今ですか?」

困惑するわたしは、その他数名の男子移行生と一緒に、文学部棟そばの芝生に連れ出された。え、え? なに、なに……? そう思いながらも、しいられるままにキャッチボールする新移行生のわたしたち。

わたしの投げるボールは、先輩の胸元にきちんと届いた。何回か、先輩とわたしの間でソフトボールが往復する。やがて、感心したように、こういわれた。

「オーモリくんの投げるボールは『重い』ね。体重がのっているんだよ」

そして、ちょっと考えてからつけ加えた。

「きみ、ピッチャーをやりなさい」

え。ピッチャーというと、投手? いやいやいや。

「野球もソフトボールも、まったくやったことがありません」

「だいじょーぶだいじょーぶ。誰も本気でやっていないから。遊び遊び」

そんなふうにして、わたしは学科対抗ソフトボール大会に引きずり込まれ、ポジションとして、なぜかピッチャーを拝命したのである。

国文は練習熱心だった。文学部棟の、現在、自転車置き場になっている芝生の空き地でキャッチボールした。ヒットやフライの捕球の練習。1-3-4や6-4-3といった併殺の練習。「遊び」でやっているとは思えない。

キャッチャーの奈良くん(仮名)は、小学生時代、少年野球をやっていた。わたしからすると、超ベテランの経験者である。その彼が、投法や配球、ボールのキャッチの仕方などを基本から教えてくれた。

「腰より上のボールはグラブを上に向けて捕る。下のボールはグラブを下に向けて捕る」

基本中の基本も知らず、よく落球していた。ううう。

「オーモリのボールは微妙にコントロールされておらず、バッターは返って打ちにくい。的を絞りにくくなるから」

ほめてんのか、けなしてんのか。

打ち上がったフライの落下点など、最初はまったく見当もつかない。しかし、練習を重ねるうちに、だいたいどこに落ちてくるのか見抜けるようになった。

秋の大会に向け、練習の後、キャッチボールを奈良くんとしていた。あたりは暮色が濃く、しだいに夜になっていく。それでも、ふたりでボールを投げ合った。ふたりとも、すでにボールが見えていない。そして、見えていないことに気づかない。ボールが風を切る音や感覚で、捕球しているのだ。とはいえ、そういう「闇キャッチボール」にも限界がある。

「う!」

頭にボールが当たり、イテテテとなる。

「オーモリ! やめよう。もうボールが見えてないんだよ」

「そ、そうだな。ビールでも飲みにいこう」

大学そばの中華料理屋で、ふたりでビールを飲み、自然主義文学やプロレタリア文学について話し合った(ゼミの題材)ことはない。

「山際淳司の『スローカーブを、もう一球』、面白いねー」

「村上龍の『走れ!タカハシ』は読んだ?」

「龍は『69 sixty nine』でしょ。ゲラゲラ笑いながら読んだ」

身体を動かした後は、水道水を飲むだけでも旨い。ましてビールなら、どれだけ旨いか。そのころはアサヒ・スーパードライが商品化されたころだ。いや、もう少し後だったかな。店の有線からはTUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」が流れていた。

クラスコンパの幹事などをやっており、このころはよく、飲み会を主催していた。以前、クラスでテスト対策の訳本を作った話を書いた(第17回「真夜中のランデブー」)が、クラスメンバーは結束があり、コンパの出席率はみな高かったように思う。西洋史学科に移行した岩手さんも、よく参加していたはずだ。教養学部では、同じクラスだった。

大学2年、9月くらいのコンパである。この岩手さんが悪酔いする。仲のよい女子、数名が介抱していたが、具合がよくならない。ちょうど「お開き」の時間だ。わたしは集めた会費を店のレジカウンターに持っていき、会計を済ませていた。

後ろから声をかけられる。

「ハノンくん。岩手さん、具合が悪いみたいだから、ちょっと彼女のウチまで送ってあげて」

え。なぜオレが?

「きみ、幹事でしょ」

「はい。そうですね」

(かわい子ちゃんとふたりっきりで、その子のウチまで送っていくのか。しかも、泥酔している状態で……)

と、よからぬあれこれが脳裏をかすめたが、そんな悪行非道が許されるわけない。呼んだタクシーには、彼女の付き添いで女子がひとり同乗し、男子の級友が「心配だから」と一緒に乗りこんできた。

会場の居酒屋はススキノで、岩手さんのマンションは南5条西11丁目あたりだったと記憶する。5分も乗れば到着だ。

タクシーは路肩に接近して停車した。ドアが開く。支払いを済ませて降車した。

しかし、岩手さんはぐったりしており、自力で降車ができない。

「ハノンくん。抱きかかえて降ろしてあげて」

え。なぜオレが?

「きみ、幹事でしょ」

「はい。そうです!」

というわけで中腰になり、後部座席で酔いつぶれている女子を抱えた。バックシートから引きずり出し、そのまま「お姫様だっこ」する。

「お姫様だっこ」という言葉がこの当時、存在したかどうか分からない。しかし、「壁どん」という言葉のなかった中学生時代に、フツーに「壁どん」して女子と会話していた。色恋沙汰ではなかったが。便利だから、そのまま使う。

女の子を抱きかかえる経験など、この年齢になってもやはり、ほとんどない。いーのか、こんなことして。とはいえ、「コンパで学生が急性アルコール中毒!」という新聞の見出しが注目されていた時代だ。緊急事態である。やむをえない。しかたない。選択の余地はない。

実際に持ち上げてみて、おどろいた。

軽いのである。

身体能力が高い岩手さんは、身長も170センチくらいあったはずだ。筋肉があり、骨格もしっかりしていたと思う。しかし、全体に「きゃしゃ」で、はかなく、もろい印象を受けた。らくらくと持ち上がる。

連日の練習で、わたしの体力も充実していたのだろう。まるで、この日のために鍛えていたようなものだ。

「こっちこっち」

先導して、クラスメートの女子と男子がエントランスのドアを開けてくれた。持ち運びながら、わたしは岩手さんの顔を見下ろす。前髪が邪魔で表情がよく見えない。意志的でしっかりした眉、涼しげな黒目がちの瞳の持ち主だった。今は、すやすや眠っているようだ。

エレベータの到着を、わたしたちは待った。待っていると、岩手さんの身体はますます小さく縮む印象だ。どんどん軽く、持ちやすくなっていく。抱かれている方も無意識に、抱かれやすいように身体の位置を補正する。そういう脊髄反応があるのだろうか。

もともと「かわいい子だなあ」と思っていたので、わたしも好意の深まりを意識した。

(このまま、彼女の部屋にお邪魔してベッドに寝かせ、今日はウチに帰る。でも、明日か明後日、「ハノンくん、この間は醜態をさらしてごめんなさい。お礼をしたいので、いっしょに食事でもどうかしら」と岩手さんから誘いがかかるかも。むふふふ)

などと妄想をふくらませていると、彼女は突然、苦しげにうめく。そして、わたしの胸に頭をぐっと押しつけてきた(!)。

(ああ。苦しくなってきたんだね。よしよしよし……)

すると突然、今まで耳にしたことがない奇妙な音が胸元から流れ出す。

けぷけぷけぷけぷけぷ……。

つづいて異臭が鼻を打つ。さらに、胸元で何か濡れた感触がひろがっていく。

賢明な読者のみなさんには、すでにお分かりでしょう。「お姫様」が「ゲロを吐きやがった」のである。

その後の記憶はあまりない。でろでろに酔っ払った彼女を、無事に部屋まで運び、ベッドに寝かせたはずだ。そして、ゲロまみれのシャツを着たまま、わたしはタクシーで帰宅したのだろう。幹事としての職責をまっとうしたのだ。当然、ロマンチックな気分は雲散霧消していた。

問題はこの後だ。「ひどい目に遭った」「自分は被害者だ」という意識がわたしにはあった。そこで、この一連の出来事に尾ひれをつけ、面白おかしく脚色し、あちこちでしゃべってしまったのである。よせばいいのに。ああ、未熟者……。若気の至り……。

現在のようにSNSがある時代ではない。しかし、学生には学生のコミュニティがあり、そこではやはり、評判のよしあしが噂として流通している。「オーモリがあちこちで笑い話にしている、ということを耳にして、岩手さんがカンカンになって怒っている」という噂が、わたしの耳にもやがて入ってきた。こうして、生まれたかもしれないロマンスの芽は、わたし自身が土足で踏みにじって潰してしまったのだった。ああ……。

いや、それどころか。わたしと岩手さんはこの後、マウンド上で宿命の対決をすることになる。

学科対抗ソフトボール大会の抽選で、国文は第一試合で西洋史学と当たったのだ。

運命の神のいたずら。わたしたちの間には、もっとちがった別の関係もあったかもしれないのに。不幸なアクシデントとわたし自身のあさはかさ、そして周囲の環境やなりゆきが、ふたりを不倶戴天(ふぐたいてん)の仇敵どうしに変えてしまった。

先発ピッチャーとして、わたしはマウンドに立った。

西洋史の1番バッターを三振で仕留める。自分でも、調子がよいのが分かった。思ったコース、望んだ位置にちゃんとボールが投げられる。頭のなかの空想の軌道を、現実のボールがなぞるのだ。

2番バッターは、ピッチャーゴロだった。なんなく処理して、ツーアウト。

3番バッターが、岩手さんである。

右のバッターボックスに入る。バットを軽く素振りする。わたしに視線を飛ばした。キッとにらんでくる。彼女のテレパシーを、明確に受信した。

「よくもあちこちで、わたしの噂を好き勝手に流してくれたわね。この軽薄な根性まがり。ホームラン打つから覚悟しな!」

こちらも視線を返し、テレパシーを飛ばす。

「もとはといえば、原因はそっちだ。ゲロ吐き女。『嘔吐』はフランス文学。西洋史じゃねえだろ。三振に討ち取ってくれるわ!」

わたしたちの視線のビームは空中で衝突した。そこにハエが飛んでいたら、一瞬のうちに蒸発しただろう。内野も外野も、チームメンバーはわたしたちふたりが「因縁の対決」をしていることを知らない。おそらく西洋史のメンバーも知らない。投手と打者が異様に真剣な表情で闘志を燃やし、とんでもない集中力をこの一戦に発揮していることに、誰も気づかない。このとき、世界は、ふたりだけのものだった。

さっと吹き抜けるサスペンス。スリルの一瞬である。

ピッチングモーションに入った。強烈な敵意、気迫、熱気がバッターボックスから放射される。アンダースローからボールを放る。投げたボールは望んだ軌跡を描く。内角低めぎりぎりのストライクゾーンへ。その軌道を予想していたのか、岩手さんは立ち位置をスッとずらした。一瞬の身体の動きだ。その運動センスのよさに、わたしは舌を巻く。

そして渾身の一撃でバットを振り抜いた。

カン!

ボールがバットの真芯にしっかり当たった音だ。

(やられた! 打たれた!)と思った。

だが、ふしぎなのだ。打球が見えない。

(??? ボールが……消えた???)

ピッチャーが打球を見るとき、それはバットのどこからか放たれる白い軌線である。その軌線は放射状に、ちょうどマンガの集中線を逆向きにした状態で予想される。それを視認し、「ゴロだ」「セカンドフライだ」「レフト前の二塁打かも」などと判断するのだ。

ところが、その白い軌線がない。

(おかしい。打撃音はまちがいなく、ジャストミートの音だった。それなのに……)

疑問で頭脳は膨れ上がり、混乱した。

その上、目の前のようすがどうも妙だ。視界の中心から、まーるく、風景がどんどん消えていくのだ……。

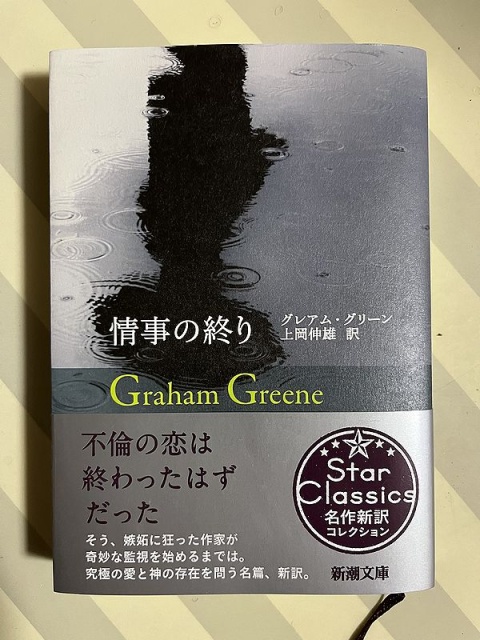

さて、危機一髪ということで、今回、採り上げるのはグレアム・グリーン『情事の終わり』(1951)である。以下で内容にばっちり触れる。結末も明かす。先入観なしで読んだ方がよいので、未読の方は本の紹介をすっ飛ばし、岩手さんとの対決の顛末を読んでください。

主人公のモーリス・ペンドリクスがくらったのはピッチャー返しではなく、ナチスドイツがロンドンに撃ち込んだV1ロケットである。ほぼ直撃をくらったが、彼は九死に一生、なんとか助かった。

いや、もう少しきちんと順を追って粗筋を紹介しよう。『情事の終わり』は最初、一風変わったユニークな不倫小説、奇妙な浮気小説のようにはじまる。だが、しだいに宗教色が濃厚になり、最後は聖女の奇跡譚、あるいは幻想小説、もしくはサイコホラーかサイコサスペンスのようにして終わるのだ。

10年前に新しい翻訳が出たが、わたしが読んだのは「グレアム・グリーン全集」の永川玲二訳だ。ヒロインは「セアラ」だった。新訳では「サラ」のようだ。またペンドリクスも「ペンドリックス」と表記が変更されている。新潮文庫の上岡伸雄訳に合わせていく。

1939年初夏、職業作家のモーリス・ペンドリックスは、英国官吏ヘンリー・マイルズが主催したパーティで、その妻サラと出会う。ふたりは、あっという間に愛し合うようになる。サラは退屈な夫、ヘンリーとの離婚を考え、モーリスと再婚し一緒に暮らせたら、どんなに幸福か、と夢想する。一方、モーリスは人妻であるサラの、自分への愛に確信がもてず、時に嫉妬して彼女を憎む。

1944年6月、ドイツはV1ロケットによるロンドン空襲を開始する。サラと逢い引きした夜、直撃弾を受けたモーリスは失神する。サラは無事だったが、この後、ふたりは音信不通になる。多情なサラのことだから、自分以外に新しい浮気相手を見つけたのにちがいない。モーリスはそう考え、サラを愛しながらも、激しく憎む。

1946年1月、モーリスは久しぶりにヘンリーと再会する(小説のストーリーはここから始まる)。ヘンリーは悩みを打ち明ける。「サラのようすがおかしい。浮気しているようなのだ」

(やっぱり!)と確信したモーリスは、夫のヘンリーの代理として探偵社に、サラの浮気調査を依頼する。ここが一般的な浮気小説から逸脱したユニークな点だ。浮気している男が、「自分以外に浮気相手がいるのでは」と、人妻の行動確認を依頼する。ヘンリーを自宅に送ったモーリスは、そこでサラと再会する。

一途にモーリスを愛し続けていたサラは、再び彼と食事する。いい雰囲気になり、キスしようとするが、彼女は咳の発作にみまわれる(伏線!)。

探偵のパーキスが「怪しい男と一緒にいた」とモーリスに報告する。怪しい男は当然、モーリス本人だ。探偵は混乱するが、サラがシーダーロード16番地のアパートを訪問していることを突きとめる。ここらへんは一般的な調査・捜査小説のおもむきだ。サラの行動の謎が、読者の興味を牽引(けんいん)する。やがて、そのアパートにはミス・スマイスという女性と、その弟リチャードが住んでいる、とパーキスが報告する。このリチャードが、サラの新しい浮気相手なのか?

さらにパーキスはマイルズ家の女中を籠絡し、サラの日記を入手し、モーリスに渡す。この日記の利用もなかなか巧妙だ。書かれている内容が真実で、サラの真情の吐露だということを「日記」という形式が保証する。そこで44年6月、V1ロケット空襲の夜、いったい何が起こったのか、モーリスは知ることになる。

最初の「奇跡」が顕現したのだ。ただし、読者はまだ「偶然」と解釈するだろう。ところがサラの認知では「奇跡」であり、テキストは宗教色を濃くしていく。

空襲の夜、直撃を受けたモーリスは「死んだ」のだ。それがサラの認識だ。彼の「死体」は爆風で飛ばされたドアの下敷きになっていた。腕だけ外に出ていた。手を取り、引っ張ったら、千切れた腕だけが抜けてくる。サラはそう考えた。日記では、当時の自分を「ヒステリー」状態と分析、反省する。客観的判断力を失っていたと彼女はかえりみている。

p180~181「これから信じます。彼を生かしてください、そうしたら信じます。彼にいま一度、機会を与えてください。幸福を味わわせてください。そうしてくだされば私は信じます。でも、それだけでは足りなかった。信じるだけでは痛みを伴わないからだ。そこで私は言った。私は彼を愛しています。そして、あなたが彼を生かしてくださるなら、私はどんなことでもします。私はとてもゆっくりと言った。彼のことを永遠に諦(あきら)めます。ただ、彼を生かし、機会をお与えください。……」

グレアム・グリーン『情事の終わり』上岡伸雄訳/新潮文庫/2014年5月

神の存在にも信仰にも、まったく無頓着だった「あばずれで偽物(サラ自身の自己評価)」が、愛する男の「復活」を神に祈る。代償は「神を信じること」と、その男と「永久に別れること」だ。

サラに対する、モーリスの誤解は解けた。彼は彼女の愛情に確信をもつ。シーダーロードのリチャード・スマイスは何者か。この件についても、日記に詳細な説明が見つかる。サラにとって色恋沙汰では、まったくなかった。

リチャードは「南ロンドン合理主義協会」を自称する狂信的な合理主義者だ。神や教会を激しく糾弾する。ハンサムで美青年のリチャードは、生まれながらに片頬に大きな痣(あざ)がある。痣の存在を受け入れられず、そんな「不当な」重荷を背負わせた神を否定する。公園で神の不在を熱烈に強弁するリチャードを、たまたま見かけたサラは彼の住居を訪ね、神や教会、信仰について話し合う。モーリスへの愛と、神への「約束」の間で引き裂かれ、苦しんでいることを相談する。リチャードはしだいにサラに惹かれ、彼女への愛を告白する。彼の苦しみの根源が、その片頬の痣であることに気づいているサラは、その痣にキスし、別れを告げる(伏線!)。

全ての障害が消えた。そう考えるモーリスはサラと連絡を取り、強引に会おうとする。彼の頭には、ふたりがともに暮らす、明るい未来しかない。しかし彼女は彼を避ける。その2日前、サラはカトリックへの入信を神父に相談していた。モーリスと会うこと、彼と結婚することを、神父は否定し、禁じたのだ。

p283「……病のように信仰に罹(かか)ってしまったのです。かつて恋に落ちたように信仰に落ちました。あなたを愛するように人を愛したことはありません。そしていま信じているように、以前何かを信じたことはありません。確信しています。以前、何かをこんなに確信したことはありません。あなたが顔を血だらけにしてドアから入って来たとき、私は信仰に至りました。これしかない、と。……」

46年1月、モーリスがヘンリーと再会した夜、寒い雨のなか、傘もささず、サラはびしょ濡れで帰宅した。教会の窓の下で一晩中、つめたい雨に打たれていたのだ。これがきっかけで、彼女は急速に体調を崩していく。

モーリスが強引に会おうとしたときも、みぞれの降る寒い夜、彼女は教会に逃げ、体調を悪化させた。そして、あっという間に「神に召されて」しまうのだ。上記の引用は、息を引き取る直前にサラが書いたモーリスへの手紙である。

テキストは、ここでおしまいではない。

物語にはつづきがある。「聖女サラ」の奇跡が語られ、一気に幻想小説、宗教小説になっていく。しかしモーリスは、それらすべてを「偶然の一致」と否定する。神や信仰を拒絶する。たとえばサラがキスをした、リチャードの痣がきれいに消えてしまうのだ。探偵パーキスの子どもの病気が、サラの霊魂によって好転したように暗示されるエピソードもある。

一方、奇妙なことにモーリスとヘンリーの友情は深まる。ふたりは一緒に暮らすことになる。

p374「私は最初に、これは憎しみの記録だと言った。そして晩酌のビールへと向かってヘンリーと歩いているとき、私は一つの祈りを思いついた。寒々しい気分のときに役立ちそうな祈りだ。神よ、あなたはさんざん好きなことをやりました。私からさんざん奪いました。私は愛することを学ぶには疲れ果て、年を取りすぎています。どうか私のことは永遠に放っておいてください。」

宗教、神、信仰、奇跡が、まるで災害や災厄のようである。『恐怖省』(1943)では「互いに深く愛するがゆえにお互いを敵のように監視しなければならない」愛の恐怖、恐怖の愛を描いたグリーンである。文庫巻末の「訳者あとがき」によると、この不倫状況は著者の実体験を題材にしているらしい。愛の深淵をのぞきこんだ体験が活かされているのか。

キリスト教の信仰と無縁の異教徒のわたしには、サイコホラーやサイコサスペンスとしても解釈できる。本来、苦痛や苦悩から救い出してくれるはずの神や奇跡が、愛する者を奪い、徒労とむなしさをもたらす。死んだサラは聖化されるようだが、その奇跡はどこかインチキ臭く、欺瞞のにおいがし、テキストを暗く覆う。いずれにせよ、20世紀文学の傑作のひとつだ。

さて、わたし自身の危機一髪に話を戻そう。

こういう差し迫った状況で、「時間がゆっくり流れる」「風景がスローモーションになる」のは、映像作品でよく見られる演出だ。だがこのとき、わたしは実際に「スローモーション」を体験した。「演出」ではなく、現実なのだ。おそらく、情報処理のために脳の神経網が高速回転しているのだろう。風景は急に速度を落とし、体感時間はゆっくり流れていた。

そのため、ボールが顔面に飛来する1~2秒が引き伸ばされ、少し考える余裕が生まれる。ライナー性の強烈な打球が、頭部に猛接近していることにうっすら気づきはじめる。頭の後ろで、誰かが大声で叫んでいるようだった。最初はその声が聞えない。少しずつゆっくりと、しだいに言葉の内容が脳に沁み込んでくる。

「あぶない! 気をつけろ。ボールが顔面に飛んできているんだよ! あたま、あたま。頭を守れ! ピッチャー返しをくらったんだ!」

悲鳴のような警告が、脳内で意味と形をはっきり結ぶ。ようやく事態を、わたしは正確に理解した。ま、まずい!

とりあえず左手のグラブを顔の前に「配置した」。本当に、そこにボールが飛んでくるのかどうか、さっぱり分からない。胸か腹に飛来するかもしれない。まったく確信なく、グラブを顔の前にかざし、捕球のために五本の指を開く。

バシッ!

打球の衝撃が手の平、手首、肱、腕、肩、上半身に一瞬で伝導する。腰がその物理量を吸収した。両脚でふんばる。

「捕った!」という実感はまるでない。ボールがたまたま「入った」というかんじだ。

安堵のため息が洩れる。こんな強烈な「キス」を顔面にくらったら、死なないまでも大けがだ。いや、当たり所が悪かったら、死んだんじゃないか? どうなんだ。脳震盪(のうしんとう)くらいか? 目に当たったら失明じゃないか?

バッターボックスを見た。岩手さんは悔しそうに唇を曲げる。「チッ!」と舌打ち。

「チッ」って。いや、「チッ」って!

ひんやり、背中が冷たい。これが冷や汗というやつか。

このあと、内野がみんなわたしのところに駆け足で寄ってきた。

「オーモリ、あぶなかったなー」

「たいへんな目に遭ったな。びっくりしただろう」

「やー。あれはないわー。心臓が止まるかと思ったぞ!」

チームの仲間が、わたしを心配し、いたわり、なぐさめてくれた……

ということは、まったくないのだった。

国文チームの反応は次のようなものだ。

「ヘイヘイ。ラッキーラッキー!」

「スリーアウトー! チェインジだー」

「やー、全部オーモリが処理してくれて楽で助かるー」

誰もわたしのところには来ず、ベンチに上がっていく。とほほほ。

この体験を通し、次の2点をわたしは学んだ。

ひとつ、ボールはどこに飛ぶか分からない。ふたつ、自分では大きな仕事をしたと思っても、周囲の評価はたいしたことない。

岩手さんとは、このあとのイニングでも対決した。内野ゴロなどに討ち取り、この一戦は国文が勝利する。しかし、別のシーズンではレフト方面にヒットを打たれ、二塁打となった。そっちの対決では、わたしは完全に打ち込まれ、西洋史が勝利した。ぐぬぬぬ。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon