今回はちょっと「血」の話をしようと思う。苦手な方は無理せず、本の紹介だけご覧ください。佐藤亜紀『吸血鬼』(2016)を採り上げるけど、そっちは「血」の話が控え目である。佐藤の『吸血鬼』は映画やアニメ、マンガでおなじみの「ドラキュラ」的な内容ではないのだ。ま、詳細はまた後で。

札幌はすっかり雪が解け、桜も咲いた。遅い春を満喫するため、わたしは豊平川河川敷のサイクリングをはじめた。最初に、このサイクリングロードを走りはじめたのは2015(平成27)年、やはり黄金週間くらいだった。唐突に、「そうだ! サイクリングロードを走ろう」と思いついたのだ。理由もきっかけも、なにもない。我ながら不思議なかんじである。そうして、もう10年目。

5~6年前くらいだろうか。献血に行くと、ヘモグロビン不足で断られるようになった。成人男性は比重が13必要である。しかし、12.5とか12、11という数字が出るようになった。それ以前は、14をこえていたと記憶する。成分献血や400ml全血献血をどかどかしていた。

日本赤十字の医師は「鉄分の多い食事をとるように。かぼちゃ、ほうれん草などを」と助言する。そうか、と思って言われたように食べてみるが、いっこうに改善されない。あるとき、「なにかスポーツや激しい運動をしていますか?」と質問された。

「はい。豊平川の河川敷でサイクリングしています」

「じゃあ、スポーツ貧血かもしれません」

ん? スポーツ貧血?

調べてみると、激しい運動が原因でヘモグロビン数値が低下することがあるらしい。ま、それに加齢もあるのだろう。

サイクリングは10月くらいで終了する。気温が下がるし、大量の雪虫で走りづらいせいだ。例年は年を越して2月になると、ヘモグロビン数値が回復し、13をこえた。よって、冬には献血ができたのである。

だが、昨年は3月にならないと数値が出なかった。今年はとうとう13をこえないまま、4月を迎えてしまった。1年中、ヘモグロビンが不足しているのだ。看護師さんによると「それでも日常生活に支障のない数字ですよ」ということだが。日々、衰えを痛感する。よぼよぼ。よれよれ。

生まれて初めて献血にいったのは、1989(平成元)年である。その当時、札幌の大通り献血センターはテレビ塔のそば、地下にあった。ロッテリアというハンバーガーショップの向かいだ。現在は、ジュピターという海外輸入食料品店になっている。当時、つき合っていた彼女に連れていかれたのだ。

その後、上京してから、サラリーマンを辞めてバイトで食いつないでいた時には、よくいった。有楽町の献血ルームがメインじゃないかな。「まったく社会の役に立っていない。せめて『血』だけでも提供せねば」とか思っていたような……。また、会社を辞めて、1年に1回やってもらっていた健康診断がなくなった。しかし献血をすれば、血液検査をしてくれる。健康診断の軽い代わりになるのだった。

「中性脂肪が多いな~」

「白血球の数は平常の範囲内だ」

「ガンマなんとかも平常値」

などと、生活習慣を見直す機会にもなっていた。献血回数は現在、80回をこえている。なんとか100回まで到達したかった。しかしサイクリングをやっている限り、どうも無理なようだ。ま、気が向いたらまた、ふらりと献血センターに寄ってみたい。

献血体験はまた、自分が「物理・化学的存在」であることを認識させる機会でもあった。つまり、人間観の見直しを迫るというか……。モノとしての自分を再認識するというか……。

たとえば成分献血。これは時間がかかる。90年代には30分~1時間かけていたと思う。腕に刺した注射針からチューブを通して抜いた血を遠心分離器にかける。そこで血漿、血小板と「それ以外の成分」に分離する。それから、「それ以外の成分」を体内に戻すのだ。この過程を3回くらい繰り返していた記憶がある。完了するとブザーが鳴る。半透明のパックのなかに黄色い液体がたっぷり溜まっている。

提供者はリクライニングチェアに横たわる。じっと安静にする。目の前の衛星放送チャンネルを視聴できる(今なら、ネットの動画だろうか?)。わたしはプログラムに関心がなく、本を持ち込んで読みふけっていた……と思うのだが、記憶違いかもしれない。注射針は右腕、左腕両方に刺さっていた。右から血を抜いて、左に戻す。そんな行程だったように思う。したがって、本のページをめくれない。ただ、ぼけっとしていたのか?

血を抜かれると、すーっと気持ちがよくなることがある(不快になるひともいるようで、個人差があるのだろう)。そのまま、すやすや眠ってしまうこともある。そうするとブブブブブブ! と警戒ブザーに叩き起こされた。気持ち良い眠りを中断され、不愉快になる。看護師さんがすっ飛んでくる。

「オーモリさん!」

「なんですか!」

「寝ないでください」

「え? なんで」

教え諭すように看護師はいう。

「寝ると心拍数が低下します。心臓の動きが緩慢になると、血液の出が悪くなるのです」

うーむ。なるほど。

それなら、テレビの視聴プログラムにホラーやサスペンスを加えてほしい。だが、赤十字にそういう配慮はない。刺激が強すぎるのも、だめなのか。

この体験は「人間は血の詰まった袋である」という気づきをもたらした。人間の基礎部分は、やはりモノなのである。そこを土台にして、言語や感性が文化、文明という幻想=ファンタジーを紡ぎだした。その「光」に対置し、死、無機的身体は「闇」のイメージだ。それは即物的な、ドライな事実である。

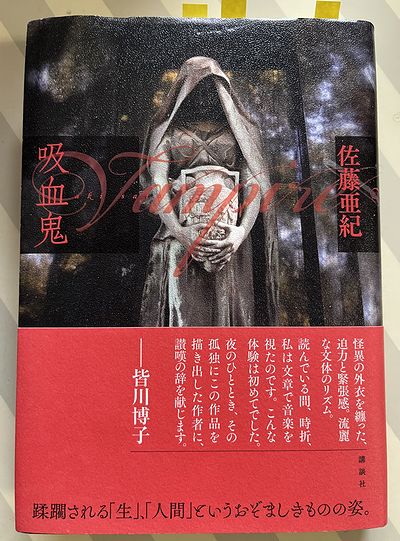

佐藤亜紀の『吸血鬼』に、通俗的な闇のファンタジーを期待すると肩透かしをくらう。しかし、この小説は歴史小説であり、幻想小説であり、怪奇小説であり、芸術小説でもある。きわめて豊かな読解を保証したテキストだ。あらすじは以下のとおり。

1840年代、オーストリア支配下のポーランド西部、ガリチアの寒村ジェキ。そこに新任の村役人ヘルマン・ゲスラーが若い妻エルザを連れて赴任する。

怪異描写は冒頭から、さりげない。村に入るとき、ふたりが乗った馬車の車軸受けが折れた。馬車から降りたエルザは、草むらのなかに何かを目撃する。ゲスラーは「狐だろう」というが、ふたりの後をつけ、正体不明の生物(?)がいっしょに村に入ってきたようなのだ。

その夜、村で唯一の宿屋に宿泊するが、ゲスラーは同宿の「誰か」と扉ごしに会話する。まったく姿の見えない、「声」だけの存在だ。その相手が、ゲスラー自身の記憶を参照して会話をしているようで、彼はおどろく。まるで、頭のなかをのぞかれているようではないか。だが彼はそれを不審に思わず、なぜか充足感や安らぎを覚えるのだ。この体験について、「夢で、あなたが宿屋の誰かと話しているようすを見た」と妻のエルザは告げる。

それでは、謎の相手との会話は客観的な現実ではなく、エルザの夢の描写なのか。だがそれなら、その体験をゲスラーはなぜ、記憶しているのか。夢と記憶と現実の境界が、あいまいだ。読者はしだいに、怪奇で幻想的な世界にさそわれていく。

ジェキという村は、中世からの迷信や因襲が色濃く残っている。子どもや年寄りがよく死に、三百人ほどの規模である。土地は荒れ、収穫は乏しく、近年は洪水の被害もあった。ポーランド人の領主はクワルスキという士族で、かつては詩壇で評価された詩人である。若いころは美男子だったが、うぬぼれが強く、領民たちを「土から生まれ、土に返っていくもの」とみなし、人間扱いしない。

寒気の厳しい冬が訪れ、村人たちは矢継ぎ早に命を落とす。最初は小さな子どもだった。次は、出産間近の新妻だ。三人目は領主の館の若い女中。みな、全身から血を抜かれたように、死斑ができない。村には「ウピール」という悪霊についての迷信がある。

p170「――吸血鬼だ、とクワルスキが口を挟む。――ゲーテが描いたような美女でも、バイロン卿が書いたような青褪めた美男子でもない。この辺で信じられているのはもっと野蛮なやつだ。よくある話では、最初は形がない。家畜や人を襲って血を吸うと、ぶよぶよの塊になる。更に餌食を貪(むさぼ)ると、次第に人の形を整える。別の説では死人だ。生まれた時に胞衣(えな)を被っていたり、歯が生えていたりした者が死ぬと墓から出て人を襲う。大抵は余所者(よそもの)や嫌われ者だ。兵隊上がりもよくそう言われる。そういう人間は生きていても人の血を啜ることがある。赤ら顔で、尻尾があるそうだ。まあ、カリカチュアの小悪魔か小鬼だな。詩的なところは何もない。百姓の泥臭い迷信だ。」

佐藤亜紀『吸血鬼』講談社/2016年1月

あまりくわしい説明はないが、被害に遭った死者たちも墓からよみがえり、ひとを襲うのだろうか。埋葬した棺を掘り起し、死者の首を斧で断ち切るとよいらしい。

時代は19世紀なかば。オーストリア帝国は文明の「光」をもたらすはずの存在だった。だが、迷信に浸る村の人心の動揺をしずめるため、ゲスラーは「死者の首を断(た)つ」パフォーマンスを決断する。「精神的公衆衛生のために必要だ」と、ドライに判断するのだ。彼自身、「ウピール」などという超自然的な怪異をまったく信じていない。政治的、行政的に必要だという、実用一点張りの理由である。

とはいえ、村の司祭の協力は必要だ。また、死者を「二度、失う」ことになる遺族への悲嘆や苦衷にも配慮しなければならない。一種の土俗宗教的なセレモニーになるため、村中のひとびとが関心をもつ。墓場に参集し、「見物」することになる。

冬の乏しい太陽の日差しは地上まで届かない。荒涼とした村の墓場に集まる貧しい農民たち。あばかれる墓。司祭の唱える詩編のことば。泣き崩れる遺族。振り下ろされる斧。正装した村の行政官と若く美しい妻。このシーンは聖と俗が交錯した、一幅の宗教絵画である。荘厳で壮麗。厳粛で悲劇的。

領主のクワルスキは時代状況から浮き上がった、夢想にとじこもったキャラクターだ。村や村人を完全に見下し、軽蔑していた。しかし、詩的感性はほんものである。彼は一連の悲劇から、このドラマチックな光景にいたる経緯を一種の「芝居」――重厚で芸術的な詩劇と感受する。とんでもない傑作として、衝撃を受ける。そして、自分が書いている詩文の内実のなさ、表面性、浅薄さに突然、気がつくのだ。不機嫌になり、帰宅した後、彼は詩の原稿をみな暖炉に放り込む。「屑だ、と思う。こんなものは全部屑だ」――。

いわゆる「詩」というファンタジーと正反対の、無機的でそっけなく、非情で実用的な要求がとんでもない「詩」=傑作を生み出してしまうのである。優雅さ、上品さ、趣味のよさと、まったく逆のベクトルの「公衆衛生」が。きわめてユニークなドラマチック・アイロニーだ。

立役者のゲスラーに嫉妬したクワルスキは、対抗心を燃やす。歴史や時事に根差した詩的傑作を自分も創作しようとするが……。

以上のあらすじ紹介は、芸術小説としての角度から眺めた読解に偏している。複雑な形態の立体模型は、見る角度によって三角形や円形、ひし形や楕円に見えるだろう。『吸血鬼』も眺める角度に応じて、いろいろな図形として立ち現われてくる。

主要な登場人物がふたり、命を落とす。

結末では、村は春を迎え、ウピールやその他の騒動は沈静化している。「光」にみちた、明るい希望が語られそうだが、基本的なトーンは「薄闇」である。なんとか生き残り、ごたごたを片づけた村役人ゲスラーは、クワルスキ夫人であるウツィアと会話する。四月の末の穏やかな夕方の薄闇が、ふたりの周囲を覆う。このとき、読者はすべての出来事の黒幕が誰か、暗示を受けるのだ。作者はその点を、はっきり書くわけではない。その黒幕は「誰か」というより「何か」というべきかもしれない。合理性や唯物論、機能性や能率といった概念であるかもしれない。そして、それこそが怪異の正体だと、ほのめかされているようなのだ。

人間はまさに「何かの詰まった袋」にすぎないのである。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon