ものみな衰える秋。

自分もすっかり老年であり、気力、体力が充実していた若い時代にくらべ、めっきり「人生の秋」を痛感するこのごろである。ゴホゴホ、ゲホ。

「歯の寿命は60年」ということばを、かつて何かで読んだか耳にしたか。そろそろ十干十二支(じっかんじゅうにし)が1周しそうなわが身としては、びくびくものだ。ある朝、目を覚ましたら、自分の歯がぽろぽろ、口からこぼれ落ちる――という嫌な想像におそわれる。筋肉や内臓、血管の老化については食事や運動で抵抗できるように思う。しかし、目、耳、歯は、どうしたらよいのか……ぐぬぬぬ。

もう10年以上前のこと。歯医者で治療してもらった奥歯の被(かぶ)せ物(銀歯)が、ぽろりと剥がれた。鶏の唐揚げを食べていたときだろうか。奥歯に違和感を覚え、同時に、硬く小さな石を口に含んでいる感触があった。咀嚼を慎重にくり返しながら、舌先で小石をさぐる。金属的な感触があり、(あ。被せ物がとれた)と了解した。

とれた被せ物を口から吐き出し、水洗いし、ティッシュにくるんだ。

翌日、仕事を終えて、札幌市某所の歯科医院へ。被せ物をはめ直してもらいたいと依頼する。

「ああ。老化のせいで、歯が痩せてきているのです。それで昔はフィットしていた被せ物のサイズが合わなくなったんですよ。新しいのをはめましょう。今はセラミックのいいやつがありますよ。今日は『型』だけとっておきます」

分厚く大きな粘土のような、ガムのような物体を奥歯で噛みしめた。1週間後に新しい被せ物ができている、という。その間、「仮の被せ物」というインチキ(?)な物質を奥歯にかぶせてもらった。

「硬いものを、あまり食べないでください」

という指示である。

もともと、硬いものを好んで食べる嗜好(しこう)ではない。ふつうに生活し、日常を消化し、1週間待った。

ふたたび訪れた歯科医院で、医師はわたしの対応を歯科衛生士の女の子にまかせた。専門学校を出たばかりなのだろうか。ちょっと緊張し、やや挙動不審なようすが、わたしからも見てとれる。

(この子、だいじょうぶかな?)

と不安に思ったが、生来、温厚な性格のわたしである。「先生、心配だから、ほかのひとにお願いしたいです」といっては、場の雰囲気を乱し、彼女を傷つけることになるだろう。後進の育成は大切だ。若いひとの試験台になってやってもいいではないか。そんなふうに寛大に考えた。

もちろん、この後ひどい目に遭うのである。

彼女はわたしを、医院の奥の個室に導く。まるい部屋で、中央に寝椅子があった。作業台や水道、各種の装置は壁際に配置されている。寝椅子に座るよう促され、天井を向いた私の顔にタオルがかけられた。つまり、何も見えなくなったのだ。

ライトアレンジされたディズニーアニメの楽曲が、室内に流れている。「美女と野獣」とか「ア・ホール・ニュー・ワールド」とか。緊張している患者の不安を取り除く意図だろう。

歯科衛生士の手順は次の通り。

でき上がった新しい被せ物を、ピンセットでわたしの奥歯にかぶせる。「ちょっとカチカチ、歯を噛み合わせてください」 そう言われて、カチカチする。「口を開けてください」 あーんと開けた奥歯から彼女は被せ物を取り出す。ウィーンと機械音のする装置(おそらく先端がとんがっている)で形を微妙に整形、修正する。「口を開けてください」 ふたたび開けた口の奥にまた被せ物をはめる。「カチカチ、噛み合わせてください」 カチカチ……。 「口を開けてください」

この作業を任意の回数、n回くり返すのだ。

口を開けたり閉じたりしながら、わたしはすぐに気づいた。手順や作業がスムーズでなく、もたついている。また、気のせいか、被せ物をはさんだピンセットを持つ手が震えているようだ。きっと不器用で、手先があぶなっかしい子なのである。

ピンセットの先端が、ぐさりと口の中に刺さるのでは……。視界がさえぎられているので、脳内では勝手にイメージがふくらむ。咽喉に入った血のせいで盛大にむせ、あふれ出した血を口から垂れ流す自分の姿が……。い、痛い。怖い。

しかし生来、温厚な性格の自分である。ここは若いひとを信頼し、まかせて……。

カツン!

頭のうしろ、つまり下の方で何か小さな金属がフロアに落ちる音がした。

あわてたように、バタバタ駆け回る足音。キュ! キュ! と水道の栓を開く音。ジャーッと水の流れる音。バシャバシャと何かを水洗いする音。

(落としたよね! いま、おれの被せ物をフロアに落としたよね!)

歯科衛生士の女の子は「ごめんなさい」も「失礼しました」も「落としてしまいました」も一切、いわない。無言である。「なかったこと」にするつもりなのだ!

慄然とした。つまり、たとえ水洗いされたとしても、いちどフロアに落ちた被せ物が、次はまた、自分の口に入れられるのである。ノー!

なんという拷問。昔、『マラソンマン』という映画で、歯科医がダスティ・ホフマンの歯をドリルで削るシーンが話題になったと記憶する。しかし、洗練された拷問は被尋問者の身体に傷を残さない。歯を削る必要などない。フロアに落とした被せ物を口に戻すだけで、被尋問者は異常に不愉快になり、不潔なイメージに苦しむのだ。

(やめろー! それを口に入れるなー。やめてくれー!)

自分でもふしぎに思う。顔のタオルをむしり取り、上半身を起こして歯科衛生士の不誠実な態度を難詰することを、わたしはしなかった。視界を奪われ、「被せ物を落とした決定的な瞬間」を目撃したわけでは、ないせいだろうか。「落としたろ!」「落としてないもん!」「落とした。音が聞こえた」「気のせいだよ!」という感情的なやり取りを避けたのかもしれない。あるいは、これが正常性バイアスというやつか……。

「はい。口を開けてください」

若い女の子の治療にかかわるこの指示も、その時は冷酷でサディスティック、無情で神経を逆なでする文句にしか聞こえない。意志に反して、わたしは素直に口を開けた。内心は、いやいやで仕方ない。だが、自分の娘のような年齢の子なのだ。年金行政が破綻しなければ、おそらく彼女は老後のわたしの年金を払ってくれるはずである。そもそもわたしは温厚な性格で……。

感覚的にいえば、こんなかんじだ。公園で本を読んでいたら、まったく知らないよその家の子どもが「おじさん、おじさん」となついてきた。そして、読みかけの本をふざけて奪い、「あははは」と放り捨てた。まったく悪意はない。しかし、本は泥水でいっぱいの水たまりに、バチャリと落ちてしまう。子どもは、自分がどれだけ非常識で罪深いことをしたのか、理解していない。叱って、その子の家を聞きだし、保護者に本代を弁償させるべきか……。だが、わたしは「泣き寝入り」を選んでしまったのだ!

開けた口に、ピンセットにつままれた被せ物が、震えながら侵入する。それが奥歯にセットされる。

「カチカチ、噛み合わせてください」

従順に、カチカチ噛み合わせる。ああ、この屈辱感。はげしい絶望。不快感。

だが、賢明なる読者諸姉兄はお気づきだろう。こんなことは、まったく序の口だったのだ! 本編が始まる前の、単なる予告編にすぎなかった。

「じゃ、取り出しますね。あーんと大きく、口を開けてください」

身体が勝手に動き、口を開けた。内心はダークネス。しくしく泣いている。自分はよごされ、けがされた。もう、昔の自分ではないのだ。めそめそ。

「あ!」

歯科衛生士の子が小さく叫ぶ。

舌の奥の方に、何かがポトリと落ちた。

(うわ! 今度はおれの口のなかに、落としやがった!)

理解が稲光のように、脳裏にひらめく。

次の瞬間、反射的に咽喉が蠕動(ぜんどう)し、被せ物を呑みこんだ。

数年振りだろうか、わたしは完全に腹筋だけの力で上半身を起こした。むくり。

「だ、だいじょうぶですか?」

女の子は、うろたえている。

「だいじょうぶじゃありません。吞みこみました」

「……だ、だいじょうぶ……」

「だいじょうじゃ、ないです!」

フロアにいちど落ちた金属片を、わたしはごくりと吞みこみ、体内におさめていた。

女の子の顔には「どうしたらいいですか? わたしはどうしたら?」と文字が浮かび上がっており、はっきり読み取れた。(知るか)と思う。室内では相変わらず、ディズニーアニメの楽曲が流れている。「ア・ホール・ニュー・ワールド」に自分が完全に突入したことを、わたしは自覚した。

気づくと、女の子が室内から消えている。患者をほっぽりだして、応援(?)を呼びに行ったのだろう。

いったい、どうなってしまうのか? 吞みこんだ被せ物は食道から胃を通過し、下の方から出てくるのだろうか。それをわたしは自宅で回収し、また歯科医院に持ってきて、奥歯にはめてもらうのか? そんなことが可能か!? フロアに落ちた被せ物が奥歯に入る程度の話じゃなくなっている! うおー! やめろー。やめてくれー!

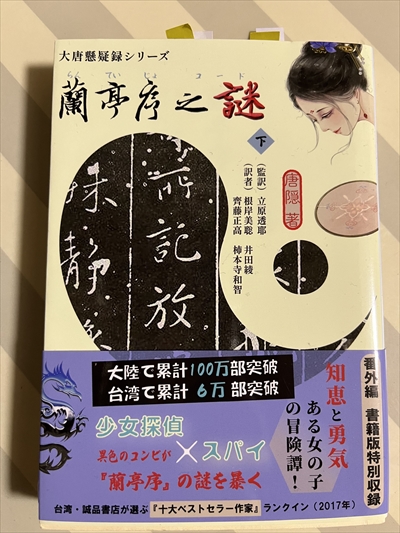

さて、今回紹介するのは、信頼できない医療従事者――医師が登場する中国唐代の物語、唐隠(とう・いん)『蘭亭序之謎(らんていじょコード)』である。たぶん、『ダ・ヴィンチ・コード』を意識したネーミングなのだろう。王羲之(ワン・シージー)の幻の作品「蘭亭序」を暗号と見立て、その解読を主筋に据えたストーリーだ。

王羲之は日本でも「書道の大家」として有名である。東晋の時代(317~420年)の中国の政治家、書家で、「書聖」と呼ばれた。『蘭亭序』はかなり有名な作品であるらしい(知りませんでした)。当時の名士、一族とともに会稽山の麓、蘭亭で彼は曲水の宴を催した。酒を注いだ盃を川に流し、自分の目の前を通り過ぎるまでに、詩をものする。詠み終えると同時に、盃を手に取り、なかみを飲み干す。名門貴族たちの酒の遊興だ。ただし、このような即興的知的遊戯が現実に可能なのかどうか、疑わしい。そうとうな頭の回転の速さが必要だろう。あるいは、あらかじめ作詩し、準備した作品を披露するのだろうか……。

唐隠『蘭亭序之謎』では、次のように説明される。

p15「西暦三五三年三月初三、王羲之(ワン・シージー)は魏晋以来もっとも輝かしい大家族数家に招待され、會稽郡山陰城の蘭亭につどい、流盃(旧暦三月上旬、水の流れに酒の盃を浮かべ、それが漂ってきた人が酒を飲む遊び)を楽しみ、酒を飲んで詩を作った。王羲之はこの催しのために『蘭亭序』を一篇書した。通して三百二十四字、字句の重なりあれども、みな一として同じものはなく、その美しさときたらたとえようもないほどであった。」

唐隠『蘭亭序之謎』(監訳)立原透耶

(訳者)立原透耶 大恵和実 根岸美聡 柿本寺和智/行舟文化/2023年8月

『蘭亭序』の書体はあまりに見事で美しいため、唐代、自ら能筆家としても知られる太宗皇帝(在位626~649年)が策を弄し、王羲之の子孫からその真筆(オリジナルの自筆作品)を奪い取った。皇帝の愛着はなはだしく、崩御に当たり、『蘭亭序』真筆はともに陵墓に葬られたという。したがって、真筆は地上に存在せず、巷間に出回っているのはすべてコピー(模刻)、臨書されたものである。

『蘭亭序之謎』の背景では唐代中興の祖といわれる11代目、李純(リー・チュン)=憲宋皇帝の謀略や、宮廷の権力争い、地方に勃興する藩(唐朝から独立しようとしている地域)の暗躍などが複雑に絡み合う。

主人公=ヒロインは女道士であり、少女名探偵としても名声の高い裴玄静(ペイ・シュエンジン)。古代中国の伝説の、著名な仙女のひとりであるらしい。また、この物語では夭折(ようせつ)の天才詩人、李賀(リー・ホー)の婚約者という設定だ。

李賀といえば、「苦昼短(昼の短きを苦しむ)」という詩が、なんといっても有名である。ここで歌われる「昼」や「光」とは時間のこと。「時間が、あっという間に過ぎてしまう」「ひとの寿命が一瞬で尽きる」無情さ、切なさを主題にしている。

飛光 飛光

勧爾一杯酒

吾不識青天高

黄地厚

……

27歳で、一瞬の光芒のように人生を駆け抜けたこの詩人にふさわしい、「時を惜しむ」詩だ。

飛光よ、飛光よ。お前に一杯の酒をすすめよう。

私は知らない、青空の高いことも、黄色い大地の厚いことも。

ただ目にするのは、月は寒く日は暖かく、代わるがわるめぐって来ては人の命を縮め、

熊を食えば肥り、蛙を食えば痩せる、ということだけ。

(しかし、ひとの寿命は変わらない)

神君(しんくん)はどこだ。太一(たいいつ)はどこにいる。

(なぜ、やって来て、おれたちを助けてくれないんだ)

天の東に生命の木があり、下には世界のともしび―太陽をくわえた竜が控える。

私は竜の足を切り、竜の肉を食おう。あいつを、朝が来てもかけめぐらさず、夜になっても休めなくさせよう。

すると当然、老いたる者は死なず、年若き者は嘆かずにすむ。

長生きするために、黄金を服用し、白玉(はくぎょく)を呑んだりすることもないだろう。

いったい誰が任公子(じんこうし)みたいに永遠の生命を得て、雲の中でみどり色のロバを乗り回したりできたか。

仙人として昇天したかった武帝の墓には、結局、彼の骨がごろごろしているし、

不老不死を願った始皇帝の棺桶には、死臭を消すため魚の干物がどっさり使われたものだ。

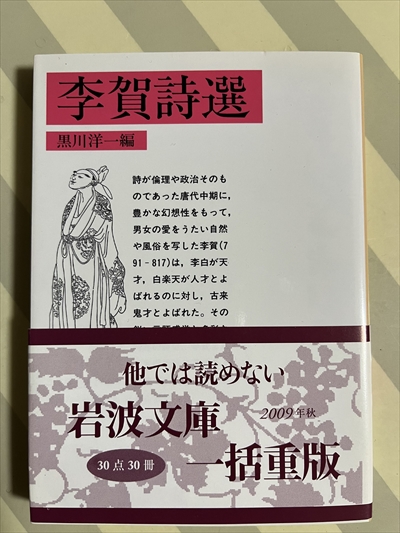

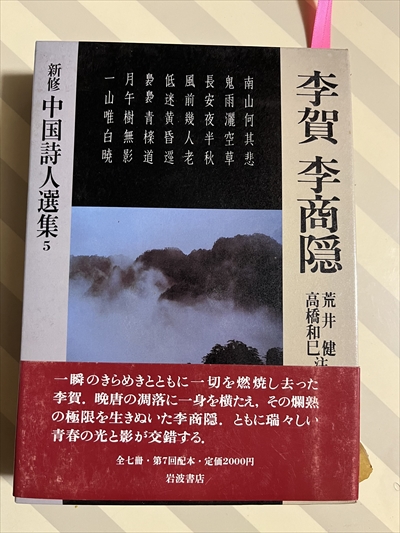

荒井健、高橋和巳が注や訳をつけた『李賀・李商隠/新編・中国詩人選集』(岩波書店)の現代語訳、黒川洋一が編んだ『李賀詩選』(岩波文庫)の現代語訳を参考に、意訳した。「神君」や「太一」は、中国の神々の名であるらしい。

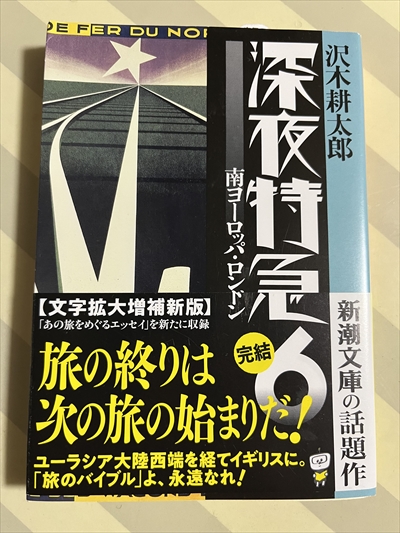

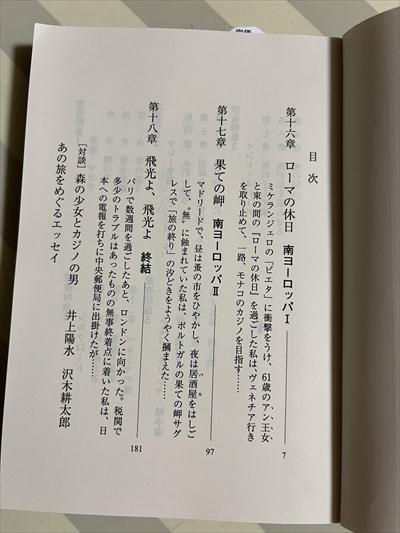

わたしが李賀の名前を初めて目にしたのは、沢木耕太郎『深夜特急』(1992)である。乗り合いバスだけを利用して、日本からユーラシア大陸を横断し、英国ロンドンにたどり着く雄大、遠大な旅行記だ。90年代の中ごろ、面白く読んだ記憶がある。大沢たかお主演でテレビドラマになったり、バラエティ番組が新人お笑い芸人に同じようなルートで旅をさせたりしたのではなかったかな。

旅の結末部、ドーバー海峡を超えるところだろうか。「私」(つまり、作者の沢木耕太郎)が李賀の「苦昼短」を唐突に引用した記憶があるのだ。このエッセイを書くため、文庫本『深夜特急6 南ヨーロッパ・ロンドン』(新潮文庫/2023)を購入し確認したが、李賀の「李」の字も出てこない(!)。しかし、記憶違いでもないのかなと思うのは、最終「第十八章」のタイトルが「飛光よ、飛光よ」だからである。

何らかの理由でエピソードを削ったものの、章のタイトルに李賀の詩を残したと思われる。

唐隠『蘭亭序之謎』の紹介に戻ろう。

少女名探偵、裴玄静(ペイ・シュエンジン)は幼少期から非凡な謎解きの才能を示していた。県令である父親が司法上の謎に逢着すると、この娘がたちどころに解決し、大人たちを驚嘆させたという。しかし父の死後、彼女は父の後妻である継母にうとまれ、遠回しに家を出るよう促された。継母の意思を察した玄静は、父の喪に服することを口実に、道観(道教の道士が居住して修行し、祭儀を行う施設)に3年間、閉じこもった。しかし、服喪の3年が過ぎても、玄静は家に戻れない。継母はさらに、彼女を許婚者――李賀のもとへ嫁に行くよう手配したのだ。玄静はそのとき、すでに22歳。当時の感覚では、とうに結婚していておかしくない。

ふたりの婚約は、玄静が15歳のときに成立した。まだ父親は存命だったが、さっさと彼女を家から出したい継母は、「女の幸せはなんといっても結婚ですからね」とけしかけた(自分の息子たちに財産を継がせたいのだ)。18歳の李賀は、彼女に会うため、裴氏を訪れる。玄静は、こんなに澄み切った瞳を見たことはなかった。

p120「彼女は今までにこんなにも澄み切った目を見たことがなかった……聡明で、優しく、誠実で、深い情愛のこもった目。それは瞬時に十五歳の彼女をはにかませた。彼女の心は形のない手で軽くつねられたかのように、すっぱくて渋い感覚が胸いっぱいに広がった。」

一目惚れだ。李賀はすぐに帰ってしまうが、結婚の約束の品物を玄静に送り届ける。それは、匕首(あいくち)だった。直定規に似ており、前と後が同じ幅である。そして、やたら切れ味が鋭い。玄静は婚約者の意図をはかりかねた。しかし、質朴な外見にくらべ、貴重で神秘的な雰囲気をまとっており、ちょっと見るだけで「宝物」であると気づかせる。彼女はこの贈り物を大切に保管した(もちろん、伏線なのだ)。

道観を出た裴玄静(ペイ・シュエンジン)は、ひとまず長安の叔父、裴度(ペイ・ドウー)のもとに向かう。御史中丞(ぎょしちゅうじょう)の彼は、宮廷では皇帝の信任が厚く、宰相の武元衡(ウー・ユエンホン)とも親交を結んでいた。敵も多いが、政権の中心人物のひとりなのだ。

さて、玄静は夕暮れの大都・長安に到着しかけたが、夜間外出禁止令のせいで都の城門が閉ざされてしまう。折から、天候は雷雨に急変。城外東の春明門外の庭園を有する建物に、一晩の宿を借りたいと申し出る。

その建物の管理をしているらしい小者は、「ここでは女性の宿泊が禁じられている」といって断る。困惑する玄静を「君はだまされている。ここは特に女人禁制ではない」と擁護し、宿泊できるよう口添えしたのは、崔淼(ツイ・ミャオ)という青年医師だった。

小者が玄静の宿泊を断ったのには、理由があった。この建物には百人ほどのひとびとが、すでに身を寄せていたのである。老若男女、すべて貧しい庶民だ。2日間は家賃を払わずに寝泊まりができる救民施設であった。崔淼は旅の途中でこの建物に立ち寄り、体調不良の貧民たちの面倒を見ていたのだという。

その夜、その貧民たちのひとりが命を落とす。崔淼の見立てでは原因は「疫病」だ。浅い眠りから覚めた玄静は、建物の主である百歳近い高齢の老人、賈昌(ジア・チャン)の異様な死体を発見する。致命的な外傷がない。年齢的に老衰で亡くなってもおかしくないが、死に顔は「究極にまでに誇張した笑顔」だった。崔淼(ツイ・ミャオ)と一緒にその死体を確認した彼女は突然、意識がもうろうとしはじめる。意識を失う直前、婚約者の李賀の声を彼女は耳にしたような気がした。

こんなかんじで、冒頭からいろいろ詰め込みすぎではないかと思う。しかし、物語の複雑なゆくたては、さまざまな因果の糸をあやつり、ときほぐし、最後にはきちんと決着していく。

特に、印象に残るのは裴玄静と崔淼の関係の移り変わりである。

ふたりは次に、彼女の叔父の館で再会するのだが、崔淼は「賈昌老人の死体など知らない」というのだ。それどころか「わたしは賈昌老人の庭になど、いったことはない」という。意識を失った玄静の治療のため、彼女の叔父に呼ばれて面倒を見ていたが、「城外東の春明門外の庭園を有する建物」など、まったく知らない。それは「意識の混濁したお嬢様が見ていた幻覚」だと告げるのだ。

信用できない医師として登場する、この崔淼はしかし、裴玄静(ペイ・シュエンジン)に対して深い好意を寄せているのだった。ただ、なんらかの事情があり、ウソや欺瞞でしか彼女に接せないのである。やがて、『蘭亭序』の暗号をふたりで知恵を絞りつつ、解明しようとするのだが……。前後して、謎の黒装束の集団が宰相の武元衡(ウー・ユエンホン)を暗殺する。玄静の叔父も襲撃され、重傷を負う。宮廷は衝撃を受け、世相は動揺する。皇帝はさまざまな苦渋の決断を余儀なくされ、それは裴氏をも巻き込み、玄静の運命も大きく変転することになるのだった……。

物語全体について、やはり「関係」が大きなテーマになっている。宰相の武元衡が作った詩は『蘭亭序』の謎を解く鍵とされるが、そこにはさまざまな典拠が挙げられる。だが、すべて「本来なら親密なはずの肉親が、権力をめぐって争うことになる」という共通点がある。

p202「……引用されているのは幾多の史料と故事であり、それらはみな二つの道理を示している。一つは、古来より皇家には肉親の情が欠け、兄弟が相争い身内同士で殺し合ったという例が数え切れない。いま一つは、世の中には真の慈愛や長幼の序を重んじる孝悌のあり方が実在し、親兄弟のためには自らを犠牲にすることもいとわないという例は枚挙にいとまがない。」

裴玄静には李賀という婚約者がいて、崔淼の好意を受け入れるのは論外だ。崔淼もその事情は百も承知で、彼女の危機を命がけで救いもする。しかし、ある事情から自分の真意や正体を隠さざるを得ない。持ち前の推理能力で、玄静は彼の背景をおおよそ見抜き、崔淼の愛情を信用しつつも、完全にこころを許すことはないかのようで……。

「信用」や「関係」についてのゲームが複雑に展開するのである。

さて、李賀―リガといえば、北欧ラトビアの首都であり、「バルト海の真珠」と呼ばれる美しい港町だ。映画『愛と喝采の日々』(1977)、『ホワイトナイツ/白夜』(1985)に出演したダンサー、ミハエル・バリシニコフの出身地である。

マージョリー・フィン・ブラウンの短編「リガの森では、けものはひときわ荒々しい」(1970)は、作中人物のひと言からタイトルが取られた。1人称の語り手で主人公の女性(ミセス・マニング)がローマの大使館のレセプションに赴いたとき、英国大使館の商務官が何かの話題で口走るのだ。「ルㇽㇽㇽリーガの森では、けものは非常に荒々しいんです」

この女性の頭のなかには「鬱蒼たる黒い森」があるらしい。だが、この森が特に「リガの森」というわけではない。ミセス・マニングの語り口は支離滅裂で連想をつなげていくスタイルだ。ヴァージニア・ウルフの文体で有名な「意識の流れ」といっていいのかどうか。

p328「……鬱蒼(うっそう)たる黒い森。その森のなかには、そよとの動きもない。太陽はけっしてさしこまない。枝はなお伸びつづけ、密生しつつある。ルソーの絵をご存じだろうか――ライオンが、殺した豹の頭から先に食べている絵。ルソーの描く木や葉や枝は、光ったグリーンのエナメル。その光沢を取り去り、全体を黒くよごす。ライオンは豹を食べおえ、永遠の静寂がひろがる……それが私の頭だ。」

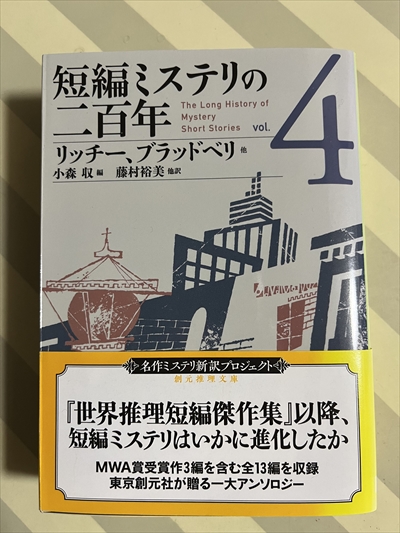

深町眞理子訳『短編ミステリの二百年4』小森収編/創元推理文庫/2020年12月

この短編、一部の人たちには「難解」で「意味不明」らしい。編者の小森は次のようにいう。

p637~638「彼女のひとり語りは、実在するのかどうか不明なものも多い、固有名詞や引用に満ちていて、そうした語の使用はいささか脈絡を欠いているうえに、形容詞と名詞の組み合わせさえも脈絡を欠き、「一種の譫妄状態」と小鷹信光が書くのも、当然のように思われます。……(中略)……深町眞理子が平然と訳したものとはいえ、小鷹信光に分からないものが、私に分かるとも思えません。その難解なこと、リース・デイヴィス「選ばれたもの」など比ではありません。この作品についての、日本での評価は皆無だと思いますが、それも当然です。」

(同書)

「リガの森では……」は『蘭亭序』同様、一種の暗号のようであるらしい。しかし、わたしは特に難解とは思わなかった。もっとも、確かに分からない部分もある。たとえば、主人公が出会った「神」は「四つの言葉」を語ったというが、それはいったい何なのか?

別に「謎解きミステリ短編」ではない。しかし、事前情報なしで読みたい方はご注意を。以下で内容に触れる。

ミセス・マニングは8か月前、重い心臓発作を起こした。医者は抗凝血剤クォラジンを処方する。血行が促進され、発作を起こしにくくなるのだろう。毎週、血液検査を受け、凝血作用の比率を確認し、服用量が決まる。クォラジンを正確に服用しないと、致命的な事態が生じるようだ。退院してから、服用量はどんどん増えている。

彼女はその半生を無秩序に思い出し、行き当たりばったりに述懐する。夫は外交官。四人の子を生んだ。夫にしたがい、世界中を旅して回った。「左手に副木(そえぎ)を当てたままで、30人前のディナーを調理」した。灼熱のサンチアゴで最初の子どもを2日間かけて出産した。難産だった(麻酔なし!)。義理の母は、外交官の息子(=夫)を溺愛し、夫婦仲に干渉した。夫は浮気をしたようだ。また、実の父親もろくでなしだった。

そして単純な計算ミスから、ミセス・マニングはクォラジンを過剰摂取する。その直後に見た鏡には、自分の顔だけが映っていない。首の上は背後の「シンデレラの壁紙」だ。彼女は最後に、そっとため息をつく。「やれやれ(オー・ディア)。いやまったく(ディア・ミー)」と口に出すことで、こころが慰められることがあるから。しかし……

p341「ディア・ミー?

だれも“親愛(ディア)”でなんかあるもんか。」(同書)

このようにして、この話は唐突に幕を下ろす。

こう要約すると、彼女がなぜ心臓発作を起こしたのか、容易に想像がつく。本来、信用や親愛の関係で成り立つはずの「家族」や「肉親」が、彼女を徹底的に利用し、虐げ、ないがしろにしたのだ。「顔」が消えたのも、その半生において「自分がなかった」ことのメタファーだろう。自分を殺し、夫や子どもたち、義母のために生きてきたようなのだ。その結果、彼女の頭のなかには「非常に荒々しいけものの住む森」が生まれた。ゆっくり時間をかけた殺人事件である。

裴玄静(ペイ・シュエンジン)に対する李賀(リー・ホー)や崔淼(ツイ・ミャオ)が、彼女にはいなかった。『蘭亭序之謎』でも、結末近く、ある人物(あえて伏す)がやはり親族に対し、「永遠に和解など存在しない」と決心するシーンがある。「リガ=李賀」を間にはさみ、このふたつのテキストは響き合うのである。

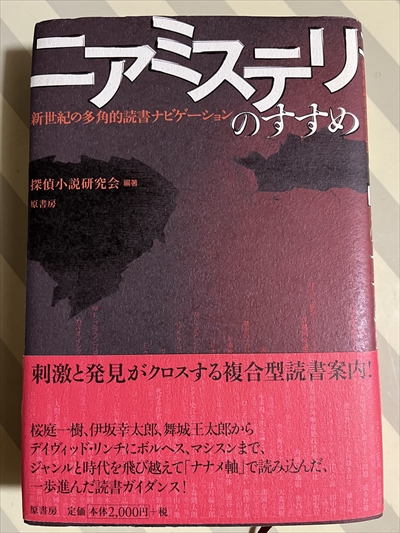

さて、小森収は「日本での評価は皆無だと思います」というが、並木士郎が「パズルかゲームか」という評論エッセイで「リガの森」と、デイヴィッド・イーリイの短編「数える」を比較している。2008年に刊行された『ニアミステリのすすめ 新世紀の多角的読書ナビゲーション』(探偵小説研究会編著/原書房)に収録されている好編だ。ミセス・マニングがクォラジンの錠剤を「数えまちがえる」点に注目し、考察を深めている。現在、古書店やネットでしか手に入らないだろうが、気になる方には一読をおすすめしたい。

ここで宣伝。探偵小説研究会は、久しぶりに新著の刊行予定がある。

『ニアミステリのすすめ』はもともと、光文社のミステリ専門誌「ジャーロ」に研究会員が持ち回りで連載した評論エッセイ(2000~2006年)を1冊にまとめたものだった。同様に、「ジャーロ」に連載されていた「ミステリ全集の架空企画」の評論エッセイが本になる。『妄想アンソロジー式ミステリガイド』(探偵小説研究会編/書肆侃侃房)だ。「戦争ミステリ」「ライトノベル」「映画原作」「暗号解読」「海底ミステリ」「飛行機ミステリ」「世界のUMAミステリ」などなど、趣向を凝らした架空アンソロジーが楽しめる。

また、1987~2000年までの国内本格ミステリ300冊のレビューをブックガイドにした『本格ミステリ・クロニクル300』(探偵小説研究会編著/原書房/2002)、2001~2010年までの国内本格ミステリ300冊のレビューを1冊にまとめた『本格ミステリ・ディケイド300』(探偵小説研究会編著/原書房/2012)の、後続本が刊行される。

『本格ミステリ・エターナル300』((探偵小説研究会編著/行舟文化/2023)だ。2011~2021年の国内本格ミステリの傑作を紹介し、謎解きミステリ・シーンの変遷を概観している。映像、ゲーム、コミック、ライトノベルなど、コラムや座談会も充実。

どちらも12月刊行予定である。興味のある方はぜひ、ご購読ください。あ、どちらもわたし(大森滋樹名義)が、ちょろっと参加しています。

さて、被せ物を吞みこんだ後、どうなったか。

結末は実に、あっけない。

いつまで経っても歯科衛生士の女の子は戻って来ない。ほっぽり出されたままなので、不安になる。あれこれ悲惨な事態を予想していた。

(ひょっとして胃カメラのようなものを飲まされ、胃のなかをぐりぐりされ、被せ物を探し出し、吸引し、引っ張り上げるのだろうか? ぐえー! かんべんしてくれ~)

(あるいは、金属探知機で被せ物の体内位置を特定し、全身麻酔で切開し、外科的手段で強引に除去するのか? だだだ大手術じゃん!)

(こういう事態は初めてでなく、歯科医院にはよくあることなのかもしれない。専用の道具や手段があって、おおっぴらに公表されてはいないけど、なんらかの洗練された優雅な解決案があるのかも……。いやいや、楽観は禁物じゃ!)

などとあれこれ、思案をめぐらせていると、

(あれ? なんだか、咽喉の奥に違和感が……あれあれあれ?)

激しく咳きこんだ。

「けほんけほんけほん!」

咽喉の奥から、何かがせり上がってくる。

ぬぬぬぬぬ?

手の平に、ぺっと吐き出した。

目の前にあるのは、セラミックの被せ物である!

おそらく、あんまり変なものを吞みこんだので、身体が反射的に異物を押し戻すように反応したのだろう。自然って、すごい。人体の神秘よ!

「出てきたー! 勝手に咽喉から出てきましたよー」

歯科衛生士の女の子を呼ぶ。

すると、まるでドアの陰でようすをうかがっていたかのように、さっと姿を現した。

「出てきましたか! よかったですね!」

(よくねーよ。オマエのせいじゃん)

「ちょっと、見せてください。変わったところはないですか?」

(まず、謝れ! ヒポクラテスに謝れ!)

「だいじょうぶそうですね。口をあーんと開けてください」

「あーん」

結局、謝罪なし。

その歯科医院には二度と行っていません。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon