あの長く暗い冬の日々を思い返す。すると、こうして夏の光と風につつまれてサイクリングなどしているわが身は……まるで……夢のなかで生活しているような気がする……。

なまあたたかい風に頬をなぶられ、花畑の上をふわふわと漂うつがいの蝶を横目に、セミの声の聞こえる木立のそばを自転車で快走する。豊平川ウォーターガーデン(水遊び場。ポンプ式の巨大な水鉄砲がある)では家族連れが嬌声(きょうせい)を上げる。橋の下では制服姿の中高生がたむろしてゲラゲラ笑う。ところどころで若者たちがBBQに興じている。集団でダンスの練習をしている大学生。石に腰かけて夏祭りのお囃子(はやし)の練習をする横笛老人。散歩のためにイヌを連れてきたご婦人。みな薄着で夏服だ。

街中を歩いていても「ビアガーデン」「花火大会」「浴衣」「海水浴」「スイカ」「プール」「アイスクリーム」「かき氷」ということばを目にしたり、耳にしたり。

ああ、夏。いつまでもつづいてほしい。永遠につづきますように。夏のタイムループ、待っています。こころの準備はできています。ストップ・ザ・サマーシーズン!

さて、冬にストーブを使わないわたしだが、夏にはクーラー、扇風機を使わない。昔は「機械による冷房」にお世話になっていた。1990年に就職のため東京へ。最初は大田区、次に品川区で暮した。

札幌から上京した1年目は死ぬかと思った。入社した「白いネコ」のキャラクターで有名な会社は五反田の方にあり、わたしは東急池上線で住居と職場を往復していた。帰宅すると、室温は30度を軽くこえている。室内のクーラーを19度に設定し、体温を下げようとした。「通勤するだけで1日分の仕事をしたように疲れる」とは聞いていたが、まさにそれ。もちろん、通勤するだけでなく、日常業務をこなし、退勤帰宅もするのだ。つまり、1日で1週間分(?)は疲れるのである。

93年にサラリーマンを辞め、アルバイトで食いつないでいた。

94年の夏だったろうか。「黒いネコ」で有名な宅急便の小荷物の仕分けの仕事をした。場所は平和島だ。羽田空港に近く、物資の集散拠点なのだろう。アルバイト送迎用のマイクロバスのラジオから、「今夜はブギー・バック」が流れていた記憶がある。

クール宅急便のクーラーボックスにドライアイスを詰め、百貨店のお中元などを積み上げた。ドライアイスの保管庫は常時、マイナス30度ほどに温度設定されていた。プラス35度くらいの外気温でふらふらになっている。保管庫に入ると、ほっとひと息つけた。そんな日々のなか、積み込みでもっともイライラした荷物は――。

ゴルフバッグである。

どこの誰だか知らないが、北海道でゴルフをする輩(やから)がいるのだ。そのひとは自分の遊び道具を自分で運ばない。重たい荷物を背負って移動するのを億劫(おっくう)がる。宅急便の会社はその面倒を代行し、料金を徴収する。すべてはビジネスだ。業務の末端で、ゴルフバッグをボックスに積みこむわたしも「頭では」そのことを理解している。

しかし、35度の炎天下。重たい金属のかたまりを、持ち上げて運ぶ「身体は」まったく理解してくれない。ベルトコンベアーにのり、ゴルフバッグは次から次へと流れてくる。送り状を確認し、それぞれの行先に応じて、バッグをボックスに収納していく。土砂降り雨に遭ったように、全身は汗でずぶ濡れ。腕や肩、腰やひざの筋肉や関節は悲鳴を上げる。バッグを引き寄せ、持ち上げ、運ぶ。引き寄せ、持ち上げ、運ぶ。引き寄せ……。

「これは仕事だ。この労働の対価として報酬が出る」と理性はいう。しかし、疲弊した身体はこういうのである。

「このクソ暑いのに、ゴルフ? バカじゃねえの? 遊びか接待か知らないが、暑い夏に、わざわざ屋外で汗かきながらやることか。クーラーの利いた家でビール片手に、テレビでサッカーの試合でものんびり観戦している方がよっぽどいいじゃん。バカか? バカなのか?」と。

そうやって内心で愚痴りながら、(いやいや、仕事仕事)と脳内理性が身体感覚をごりごりと押しつぶしていると、やがて……ひとつのファンタジーが……もくもくと夏雲のように………湧き上がってくるのである……。

(いま、かついで運んでいるバッグから……ドライバーや5番アイアンやパターなどのゴルフクラブを抜き取って…………アスファルトに叩きつけたり……膝に当てて「ぐいっ」とへし折ったり………ぶんぶん振り回して大空に投げ上げたりしたら……すっごく気持ちいいだろうなぁ……爽快だろうなぁ……いいなあ……やってみたいなあ……)

はっと気づくと、重たいゴルフバッグをかついでいる「もうひとりのわたし」が目の前に見えた。わたしがかついでいるのと、まったく同じバッグである。「わたし」はわたしの方を振り返って、にやりと笑う。それからバッグを倉庫の床に放り投げた。なかからクラブを抜き取り、目の前でつぎつぎへし折っていく……。バキッ! ボキッ! ベキッ!

「わっはっはっはっはっは!」と、ものすごくうれしそう、楽しそうに笑う。気分爽快、欲求成就(じょうじゅ)、憤懣(ふんまん)解消。そんな光景がありありと目の前に「見える」のだ。

(あ、あ……! だめだよ、そんなことしちゃ。……クビになる……損失を弁償させられる……だめだめ! ……やめろ……やめてくれー!)

さいわい、理性が勝ち、会社や顧客に迷惑をかける事態は避けられた。しかし、そのときから、「二度とゴルフをすることは自分にはない」と深く確信するようになった。もし、誰かに誘われてゴルフ場に行ったら、たぶん、こうなる。

まず、自分でゴルフクラブを買うことはない。ゲーム自体を楽しめるとも思えない。「ゴルフクラブなんて、レンタルがあるさ。ゴルフ場に行けば、貸してくれるよ」と先方が強引にいい、よんどころない理由でことわれず、いやいやながら連れていかれたら……そこで目に入るゴルフクラブを1本も見逃さない。わたしはプレイヤーの手からすべて奪い取るだろう。だーっと走っていき、油断している若者や中年から、つぎつぎと。

そして、ニコニコ笑いながら、膝に当ててへし折っていくのだ。

「これこれ! やりたかったー! うっひょー。気もちいいー!」ボキ!

「やっぱさー。夏はゴルフクラブをへし折らなきゃ。スイカ割りやウォータースライダーみたいな夏の風物詩! クラブ折り! 俳句だったら、夏の季語! ちょうど5音だし。クラブ折りビール片手の芝生かな」ベキ!

「世界中のひとがさー、これがどれほど気分爽快か、知るべきだよ! まったく、自分の遊び道具くらい、自分でかついでもっていけよ!」バキ!

「飛行機への持ちこみが禁止されている? ケッ、知るか。かついで奥の細道を北上しろ。背中にくくって津軽海峡を泳いで渡れ! なにが紳士のスポーツだ? 他人に負担を押しつけやがって!」ビキ!

暴言、なにとぞご容赦ください。ゴルフバッグについての恨みは深く、今でも思い出すたびに冷静さを失い、暴走迷走してしまう。ううう。

ただし、この体験は約30年前のこと。現在の宅急便の仕分け作業は、もっと効率的、能率的になっているかもしれない。クーラーの利いた大きな倉庫で、ロボットアームがゴルフバッグをやすやすと運ぶ。アルバイトさんたちは、事故やアクシデントがないか警戒し、確認するだけかも……。時給5000円でバカスカ稼ぎ、お盆休みには「北海道でゴルフやるぞー!」と自分が宅配でゴルフバッグを送り出していたりして……。

やや。夏に、クーラーや扇風機を使わず涼をとる話を書くつもりだったが、例によって脱線し、長くなった。「暑さ対策」は、また次回以降、気が向いたときに書く(こんなのばかり)。

さて、前回は源氏物語についてのエッセイだった。考えてみるとここ数年、ミステリでも平安王朝を舞台にした謎解きものが散見される。「本の森散歩」では今回、そっちの方向にぶらぶら歩いていってみたい。

まず、岡田鯱彦(しゃちひこ)『薫大将と匂の宮』(初出「宝石」昭和25(1950)年4月号。創刊4周年記念特大号の長編読み切りとして、330枚を一挙に掲載した。テキストは創元推理文庫版2020年)。

この作品、現在のわれわれが読むと「特殊設定ミステリではないか!」とまず、おどろくと思う。

特殊設定ミステリは2010年代以降、日本でよく書かれるようになった本格ミステリのスタイルだ。本格謎解きミステリがルネサンス的に復活し、人気を獲得したころ、1990年代、「日常の謎」というスタイルに一部の注目が集まった。北村薫『空飛ぶ馬』(1989)、加納朋子『ななつのこ』(1992)など、「日常生活で出遭う、ひとの死なない不可解な謎」を解き明かすことが、このジャンルの眼目だった。

ところが、1995年の阪神大震災やオウム真理教事件、97年の酒鬼薔薇事件など世情は混乱し、さわがしくなる。2001年9月11日にアメリカで同時多発テロが発生。その余波は全世界に波及し、日本も巻き込まれた。2011年3月11日には東日本大震災。「原子力非常事態宣言」は今もつづいている。2020年1月には札幌雪祭り会場で新型コロナの感染者が発生。やがて世界中を巻き込むパンデミックとなる。こうして90年代の「日常」が消滅した。新しい「非日常」が世の中をおおっていく。その流れに呼応するように、ミステリシーンでは「特殊設定ミステリ」が多く書かれるようになる。

テキスト外の論理体系ではない、テキスト内にのみ限定された論理体系があらかじめ紹介される。事件や謎解き、動機やトリックはその「テキスト内論理」に従って説明され、解決される。おおざっぱだが、特殊設定ミステリはそのように定義されるだろう。

よく引き合いに出されるのはアイザック・アシモフ『鋼鉄都市』(1954)だ。ドーム状の閉鎖都市で何世代も歴史をかさね、すっかり「広所恐怖症」になった人類が登場する。「だだっぴろい空間を無防備に歩けない」という前提のもと、不可能犯罪が発生するのだ。この謎を人間の刑事とロボットの捜査官が互いに反発や偏見を抱きながら、なんとか解決に導こうとするSFミステリだった(記憶で書いています)。

宇宙人――といっても、かつての地球からの宇宙植民者の子孫たち――は、地球人類をなんとか救出しようとこころみる。地球人はシティ(鋼鉄とコンクリートとの想像を絶する「大洞窟」。完全な自給自足体制を備えている)に閉じこもり、緩慢な死を迎えようとしていた。その人類に新たな宇宙植民をすすめるのだ。その運動の、宇宙人側のキイ・パーソン、ロイ・ネメヌウ・サートン博士が宇宙市(スペース・タウン)で殺害される。宇宙人たちにいわせると、「犯人は地球人以外にありえない」。しかし、地球人の鋼鉄都市ニュー・ヨークと宇宙市との通路は厳重に監視されていた。そこを事件当時、通過した地球人は警視総監エンダービーだけだ。彼は凶器の熱線銃を携行していなかった。

そうなれば、放置され、まだ機能を失っていない出入り口からニュー・ヨーク・シティを抜け出し、荒野を横断し、犯人は宇宙市に侵入したことになる。「そんなばかげたことが! シティに、そんなことができる人間が一人だっているもんか。シティを出て……一人で野外を歩くだなんて」と主人公の刑事、ベイリは叫ぶ。長期の閉鎖生活のせいで、地球人はみな、広所恐怖症におちいっているからだ。

では、犯行現場にいたロボット――R・ダニールが犯人だろうか? しかし、R・ダニールはまったく正常で、ロボット法の第1条「ロボットは人間に危害を加えてはならない」がきちんと機能した状態だった。

地球人はひとを殺せるが、荒野を横断できない。

ロボットはひとを殺せないが、荒野を横断できる。

この矛盾が「テキスト内論理体系」で、きっちりと解決される。

えー、途中から記述が具体的になっているが、当時の読書ノートを見つけたのだ。おおまかな内容はまちがっていないだろう。『アシモフ「鋼鉄都市」/福島正実訳』(世界SF全集14/早川書房)がテキストだが、いま、本は手もとにない。

『鋼鉄都市』は1954年。対して『薫大将と匂の宮』の発表は1950年。後者の方が、はやい。だが、だからといって「特殊設定ミステリの嚆矢(こうし)はアシモフじゃない。岡田鯱彦だ!」と主張する気はない。岡田の『薫大将』は、たまたま特殊設定になってしまった印象だからだ。タイトルから見当がつくように、この作品は源氏物語の「宇治十帖」の世界(観)を下敷きにしている。連続変死事件が起こり、その謎を紫式部が解決するのである。具体的に「どんな点が特殊設定か」説明すると、カンのよい読者には見当がついてしまいそうだ。ちょっとあいまいで、ぼんやりした説明ではあるが、以下に粗筋を紹介しよう。

源氏物語を2部構成と捉える考察は古くからある。第1部は理想的な男性主人公である光源氏の誕生から死までを描く。伝統的な王朝物語の形式をふまえた「つくり物語」の典型だ。第2部は、源氏の次世代である「理想的ではない」「より現実的な」男女の主人公たちの物語。そんなわけで「1000年前に、こんな写実よりのテキストが日本に存在したのか!」と文学史進化論的に評価されることがある。坪内逍遥(しょうよう)も「写実」や「内面描写(人情)」の重要性をとなえ、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』をけなし、源氏物語を高評価した。

では、紫式部はなぜ、「写実的作風」を平安時代に確立できたのか?

『薫大将と匂の宮』では、「モデルがいたから」ということになっている。たとえば光源氏のモデルは藤原道長とされている――『薫大将』では藤原伊周(これちか)だが――。紫式部がまったくのゼロから作品構想や登場人物を立ち上げたのでなく、貴族社会周辺の人間関係や人物に取材したろうとは、研究者も指摘するところだ。

しかし、『薫大将』では「宇治十帖」の登場人物がみな、紫式部の現実の宮廷世界に「実在」したことになっているのである。薫も匂宮も浮舟も、紫式部日記の世界と地続きに存在する。突飛というか荒わざというか……。一種のメタ構造だ。しかし、この設定のおかげで、作中人物のはずの「宇治十帖」登場人物の連続変死事件を、作者の紫式部が推理し、解決することが可能になった。

したがって、このテキストを読み、たのしむためには、あらかじめ「宇治十帖」の粗筋を知っていなければならない。作者の岡田鯱彦は冒頭で、かんたんに経緯をまとめ、読者に紹介する。

光源氏の次世代の貴公子、薫は華やかな宮廷生活にどうもなじめない。都から離れた宇治の地に散策に出かけ、こころをなぐさめている。そこで八宮(はちのみや)の姫君姉妹を偶然、かいま見することになる。大君(姉)に思いを寄せ、求婚するが、彼女は「結婚生活は不幸のはじまりだ。男は女を不幸せにする。宇治に閉じこもり、仏道修行につとめよ」という父親(八宮)の遺言に従う。とはいえ、中君(妹)の将来が心配だ。薫には「妹と結婚し、めんどうを見てあげて」と伝える。

しかし、薫はあくまで大君に執着する。親類で同世代の匂宮が中君と結婚し、薫はその後見人の立場となる。そして粘り強く大君を求めるのだが、彼女はあっさり亡くなってしまう(王朝物語、かんたんにひとが死にます。病気になったら呼ばれるのは医者ではなく、加持祈祷のためのお坊さんだし)。

失望している薫の前に、八宮の姫君たちの異母姉妹に当たる浮舟があらわれる。これが大君によく似ている。「恋の形代(かたしろ)」として、彼は浮舟と結婚し、彼女を宇治にかくまい、住まわせ、おりおり訪問し、ひそかにゆっくり愛を育てようとする。しかし、挙動不審な薫のようすを不審に思った匂宮。薫のあとをつけて宇治に来てみると、とんでもない美女=浮舟をかくまっていることを知る。多情で能天気、あとさき考えない匂宮は、強引に浮舟をわがものとしてしまう。ふわふわした性格の浮舟は「好き好き大好き浮舟ちゃん!」と猛烈に求愛してくる匂宮に恋情がかたむく。そして「そんな自分がわたしは嫌いよ!」と宇治川に入水自殺をはかる(急展開!)。

「浮舟死す」の報に接し、薫は茫然。匂宮も激しく後悔する。ところが、浮舟は生きていた! 宇治の山を人事不省、記憶喪失状態でさまよっていたところを、横川(よかわ)の僧都(そうず)に救出される。僧都の妹尼のもと(出家した尼さんばかりいる)で保護され、かくまわれたのだ。「男たちにはもう、うんざり。恋のよろこびも知ったけど、結局、人間関係がごたごたにもつれるだけじゃない。ばかばかしい。出家します!」ということで、髪を下す。

「浮舟生きてた」の報に接した薫は、あわてて宇治へ――というところで、「宇治十帖」は幕が閉じる。つまり、男女関係のもつれから不吉な事件が発生する伏線が十分、用意されているわけだ。

以下は、『薫大将と匂う宮』オリジナルの展開である。

結局、薫と再会した浮舟は、還俗(げんぞく)してよりを戻す。結婚生活をあらためて、宇治ではじめることになる。ところが、その浮舟の死体が宇治川で発見される。額には奇妙な形状の打撲痕があり、水は飲んでいないようだ。つまり、殺害されてから川に投げ入れられたのか……。あるいは、川に飛びこみ石で額を打って死亡し、川水を飲むことがなかったのか……。

動機あり、とされたのは匂宮だ。また浮舟と関係を復活させようと強引に言い寄ったが、拒絶され、かっとなって殺害したのではないか? あるいは、相変わらず「ふわふわした性格」の浮舟がまたまた匂宮とよりを戻そうとし、そのことに気づいた薫が手を下したのか? ふたりの「アリバイ」は、「事件当夜はそれぞれ、別の女性のもとで過ごしていた」らしく(一夫多妻なので)、いちおう成立しているのだが……。

モデル小説(?)「宇治十帖」を途中で放り投げるように中断した紫式部。それは登場人物の葛藤や憤懣、苦悩や嫉妬に危険をかんじたからだという。54帖目「夢の浮橋」のつづきを書けば、かならず大きな悲劇が登場人物たちを襲い、高貴で優雅な作品世界が血で汚されることになろう……。そんな不吉な予感が、作者にあったというのだ。そして、ついに起こった浮舟変死事件によって、不幸にも、その予感は的中してしまった。

愕然としている紫式部のもとへ、ひょっこり薫大将があらわれる。そして、彼女にせつせつと訴えるのだ。自分が浮舟をいかに深く愛し、深く憎んでいたかを。式部はその告白を「犯行声明」としてでなく、混乱した心情の吐露と受け止める。ひかえめでやさしく、おとなしく、人生の暗い面を見つめる薫を、彼女は自分の性格に近しいとかんじ、親近感とやすらぎをおぼえる。「このひとが殺人事件の犯人とは、どうしても思えない」と感覚的に確信する。

すると、第2の事件が起こる。宇治川で中君の死体が見つかるのだ。

奇妙なことに、死体の状況は浮舟と似ている。陥没した額の中央には深くえぐったような傷。水を飲んでおらず、決して溺死ではない、という状況。

匂宮はこう弁解する。

「事件の日、彼女を責め、非難しました。わたしが訪問する直前、彼女は薫と密会していたのです。ただ会っていただけではありません。深い関係を結んでいたのですよ。なぜわかるかっていうのですか? それは……(ネタバレ警戒のために伏す)。なるほど、ふだんのわたしなら鷹揚(おうよう)にかまえ、そんなささいなことで目くじらを立てたりしません。しかし、彼女だけではありません。その日、わたしは複数人の妻のもとを訪問しました。行くさきざきで、薫大将は先回りし、どの妻たちとも密通していたのです。どうしてわかるかっていうのですか? それは……(ネタバレ警戒のために伏す)。それでともかく、うっぷんがたまり、中君に当り散らしてしまったのです。そのことを苦にして彼女は自殺したのでしょう……」

中君は自殺だが、責任は自分に、また薫大将にある――と言いたいのだ。特に、「薫さえあんな暴挙に出なければ、自分は彼女を責め、追いつめることはなかった」との怨念は強い。匂宮はしだいに「事件の元凶は薫大将」との確信を深めていく。一方、この物語の探偵役である紫式部は相変わらず、「薫君が中君と密通したとは思えない」と感情的に擁護しつづける。まったく論理的ではないのであった。

さすがに、ひとがふたりも死んでいると宮中でも物議をもよおす事態となる。後宮の女房たちのあいだでは、さまざまな噂、情報、推測が飛び交う。自殺か殺人か、いったい死の真相は? 殺人とすれば真犯人は誰なのか? 式部が仕える中宮彰子(藤原道長の娘)は、西方院の院源僧都(いんげんそうず)を宮中に招き、死霊を召喚し、変死事件の真相を究明しようと画策する。芥川龍之介「藪の中」(1922)を思い起こさせる展開だ。いったい、浮舟や中君の亡霊は何を語るのか……? また、第三の事件は起こるのか? まったく推理らしい推理をしない紫式部、本当にだいじょうぶか? そうこうしているうちに、宿敵(?)清少納言が名推理を披露し、事件の解決を賭け(負けた方が宮中を去る)、式部に挑戦してくる……!

だいたい、以上の内容だ。

まったく頼りなく、うじうじと悩んでいるばかりで名探偵らしくない紫式部に、やきもきしたり、いらいらしたり。(これ、ちゃんと解決するのか?)と疑わしいまま読み進めたが、ラストで急転直下、事件は合理的に解決する。テキスト内論理における合理性だ。読み終えると「特殊設定ミステリだな……」と納得するだろう。そういう点で、いまこそ真価が評価されるテキストかもしれない

ところで、「ああであろうか? こうであろうか……?」と単純なものごとも複雑に折りたたんで考える式部の発想や性格は、紫式部日記に見られる作者の性格から納得できる。キャラクター的に薫大将に近いのだ。

一方、明るく能天気で、あまり先のことを考えず、自分の欲求にひたすら忠実な匂宮は清少納言に近い。少納言は「事件の黒幕は薫大将では」という説を開陳し、匂宮に同情的なのだ。ふたりの女房=探偵の対照が、ふたりの男君=容疑者の対照と組み合わされている。

「語りの特権性」という考えがある。

「作者が何者か」というアイデンティティが、テキスト内の論理を支配するというのだ。たとえば、源氏物語。若いころに読んでいた時は、男君(おとこぎみ)や女君(おんなぎみ)の恋愛エピソードをただあるがままに享受し、筋を追っていた。しかし、年輩になってから読んでみると、男君や女君の背後に、「女房たちが暗躍している」ように読めるのだ。女君に強引に言い寄る男君を仲介するのは、女房たちである。女房たちは女君の部下であり、使用人だ。しかし、彼女たちには、いわゆる「儒教的な忠誠心」が希薄である。したがって、男君が金品や物質的援助で女房を籠絡すると、彼女らは主人の姫君をかんたんに裏切るのである。権力や金をもっている男君のためにスパイのようなこともするし、現代風にいえば「レイプ」の手助けまでする。「蝶よ花よ」と育てられた姫君たちの生殺与奪権を握っているのが、女房のように読めるのだ。それは、作者である紫式部の社会的身分と不可分だろう。したがって平安宮廷ミステリでは、紫式部や清少納言など=女房たちが探偵役になったり、影の黒幕(真犯人)になったりしがちなのかもしれない。

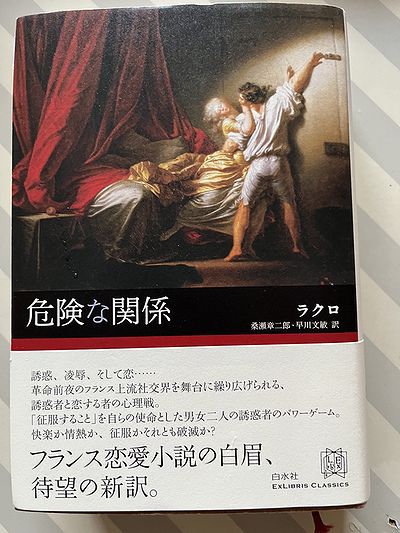

一方で、ラクロの『危険な関係』(桑瀬章二郎・早川文敏訳/白水社〈エクス・リブリス・クラシックス〉/2014年2月/初刊行は1782年ごろ)ではどうか?

主人公のひとり、ヴァルモン子爵は申し分のない家柄で相当の資産家。社交界の複数の貴婦人たちと色事にのめりこんでいる放蕩者(ほうとうもの)。まるで歌舞伎の「色悪」のようなキャラクターだ。

その子爵はいま、貞淑な人妻トゥールヴェル法院長夫人をなんとか籠絡しようと画策中である。ところが自分についての悪評(「あいつは悪辣非道の女たらしだから注意せよ」という正確で善意の情報)のせいで、法院長夫人の警戒心が堅固である。自らに不都合な、「よけいなお世話」の正しい忠告は誰が与えているのか、ヴァルモン子爵は関心を寄せる。なんとかして、法院長夫人宛ての手紙を入手し、内容を確認したい。そこで夫人の小間使いを金品で買収しようとするが、失敗する。

子爵はあきらめない。

そもそも彼は、自分の従僕をあらかじめトゥールヴェル夫人の屋敷に送り込んでいるのだ。夫人の小間使いと仲良くなり(性的に籠絡する)、使用人たちを酒に酔わせて情報を得るのが、従僕の使命だ。その結果、夫人が召使いに命じて子爵を尾行し、行動確認していることが分かっていた。

こうなると恋愛小説を読んでいるのか、スパイ小説を読んでいるのか、分からない。恋愛を征服、支配、従属、裏切りの物語とみなすなら、テリトリー時空間の争奪戦になる。戦争やゲームの物語に近づいていくだろう。

さて、買収を拒絶した小間使いは、すでに子爵の従僕によって籠絡されていた。そこで従僕と図り、ひと芝居打って、小間使いをはめるのだ。

深夜、「お湯がほしい。呼び鈴を鳴らしても返事がない」という口実で、だしぬけに従僕の部屋を子爵は訪れる。ベッドには小間使いもいる。従僕は「不要なお湯」を沸かすため外に出し、醜聞を押さえられた小間使いに冷然と、「秘密を守ってやるから、夫人の手紙を持ってきなさい。前に約束した金品は出そう」と告げる。小間使いは言いなりで、従うしかない。完全に支配下においてしまうのである。

こわいよー。貴族はこわいよー。

作者のラクロは貴族といっても、身分はそんなに高くない。それでも、使用人に対してこうなのだ。もっともヴァルモン子爵は最後に結局……(関心のある方は、お読みください)。

テキスト内論理体系について、このような「語りの権力についての闘争=一種の情報戦」があるのだ。ラクロはそもそも砲兵学校に学び、職業軍人だった。作中登場人物の「恋の駆け引き」を平時の「戦略的な情報戦・スパイ活動」のように発想したのだろう。そこでは作者のアイデンティティが支配論理となってくる(作者本人もその点に自覚的とはかぎらない)。読者が何も考えず、批判的な読書を放棄していると、思考をかんたんに方向づけられる。

では、テキスト外論理体系についてはどうか?

出版や書籍についての外部権力や当局が、テキストに介入し、情報の流通を偏向、削除、改変することがあるのではないか。いわゆる検閲だ。その点を描き出しているのが森谷明子『千年の黙(しじま) 異本源氏物語』(2003年/第13回鮎川哲也賞受賞)だった。しかし、今回もすでに十分な分量を書きこんでしまった。つづきは次回とする。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon