(前編より続く)

さて、このような関心から最大に注目すべき物語の巻は「野分(のわき)」である。おそらく、この巻はせいぜい「夕霧(源氏の息子)が紫の上をかいま見し、美しさに驚愕する」巻、くらいの関心、興味しか抱かれていないのではないだろうか。野分とは「二百十日・二百二十日前後に吹く暴風。台風。また、広く秋から初冬にかけて吹く強い風」と手元の広辞苑(第4版)にある。この強風が吹き荒れた翌日、夕霧が源氏の妻妾たちのもとへ、父親の代理で見舞いに回る。本編のストーリーに大きくかかわることのない、とりとめのない「箸休め」的なエピソードに思える。

だが、この「風」が源氏の愛情のメタファーだとすると、がぜん重要度が増すのだ。

須磨・明石の流謫(るたく)から帰京した源氏は、順調に出世し、わが世の春を謳歌する。六条坊門小路と六条大路、また東京極大路と万里小路の間に新しい邸宅を建築。六条院と呼ばれるその邸宅――四季を空間化した円環の時空間に妻妾を住まわせる。日向一雅『源氏物語の世界』(岩波新書/2004)のp108に、比較的詳細な「六条院想定平面図」がある。もともとは池浩三の『源氏物語――その住まいの世界』(中央公論美術出版/1989)の図で、それを少し簡略化したものであるらしい。

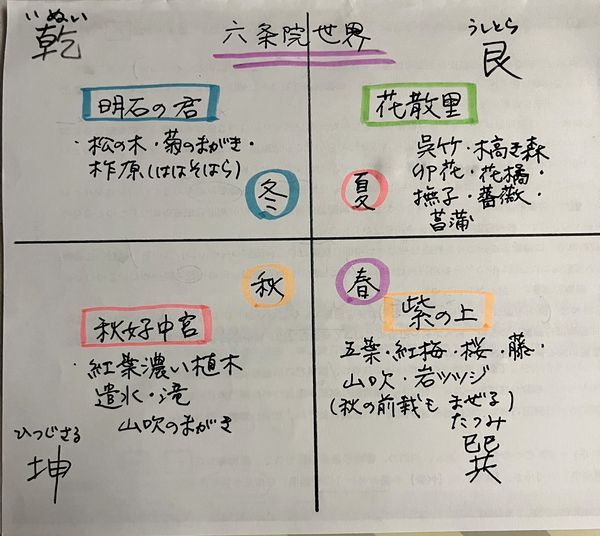

巽(たつみ)には「春」の花木をおもに植えた庭を有する、紫の上の居宅。紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅(いわつつじ)、五葉のほかに秋の前栽も混ぜている。艮(うしとら)は「夏」の呉竹、卯の花、花橘、撫子、薔薇(そうび)、菖蒲など、花散る里の住まいがある。

乾(いぬい)は「冬」。松の木、菊の籬(まがき)、柞原(ははそはら)のある明石の君の殿舎。坤(ひつじさる)は秋好の中宮の居宅だ。紅葉濃い植木があり、遣水や滝がしつらえられ、秋の野の趣向である。

源氏の妻妾たちはこの時空間で、和歌の贈答などをし、穏やかに優雅に暮らす。嫉妬や反目はなく、調和と平穏、友愛の理想世界が実現している。日向は『源氏物語の世界』でこう指摘する。

p108~109「六条院が四方四季御殿であったことにはどのような意味があったのだろうか。四方四季御殿そのものは源氏物語以前では『宇津保(うつぼ)物語』に例があり、中世小説では竜宮の御殿として語られる。不老長生の神話的世界の御殿である。六条院ものそのような不老長生の願いをこめた邸宅であり、この世の理想郷として観念された。」

では、そのような理想郷が「野分」によってどういう変化をこうむったか、考察しよう。すでに「胡蝶」の巻において、紫の上の庭園の「花」やぎが「絵」のように描かれていた。「野分」冒頭ではまず、秋好の中宮の秋の御殿の草木花の描写が軽くある。魅力的で「こころもあくがるるやう」だが、暴風が吹きはじめる。

p482「野分例のとし(いつもの年)よりもおどろおどろしく、空の色かはりてふきいづ(吹き出づ)。花どものしをるる(萎れる)を、いとさしも思ひしまぬ人だに(それほど気にしないひとでさえ)、あなわりな(ああ、めちゃくちゃだ)と思ひさわがるると、まして……」(野分『湖月抄・中』)

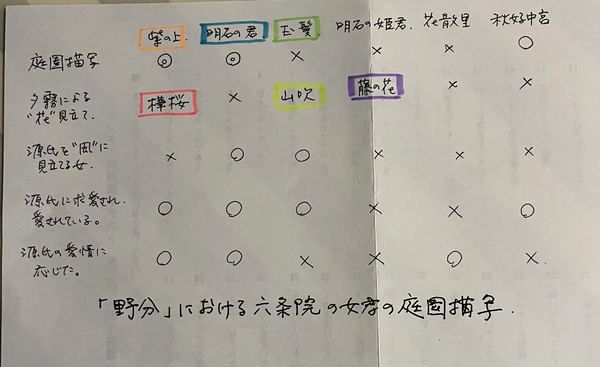

この暴風を受け、父源氏の代理で見舞いに出かける夕霧が、かいま見した紫の上は「樺桜」に見立てられる。木花之佐久夜毗売的な性格が非常に高いのだ。「初音」の巻以降、四季の景色と六条院世界のはなやかな絵巻(庭園、舞楽、年中行事)が展開されていたが、この巻では一転する。庭の草木が荒れ、乱れるのだ。「春秋優劣論」から、「胡蝶」の巻ではでにはなやかさを誇った紫の上の「春の庭」の勝ちが決定的になり、秋好の中宮の「秋の庭」が徹底的に破壊されるのか――と思うのだが、そうではない。野分が吹き荒れる前の「秋の庭」の描写は「こころもあくがるるやう」と、好意的だ。

逆に、めちゃくちゃにされた詳細な庭園描写があるのは、紫の上の「春の庭」である。

p483「みなみのおとど(南の殿)にも、前栽つくろはせ給ひけるをり(折)にしも、かく吹き出でて、もとあらのこ(小)萩、はしたなくまち(待ち)えたる風のけしきなり。をれかえり(折れ返り)、露もとまるまじうふきちらす(吹き散らす)を、(紫の上は)すこしはしぢかうて(端近くて)み(見)給ふ。」

p489~490「みなみのおとど(南の殿)に参り給へれば、まだみかうし(御格子)もまゐらずおはしますに、あたれるこうらん(当たれる高欄)におしかかりて(押し掛かりて)みわたせば(見渡せば)、山の木共もふきなびかして、えだ(枝)どもおほくをれふしたり(多く折れ伏したり)。草むらはさらにもいはず(言うまでもない)、ひはだ(檜皮)、かはら(瓦)、所所(ところどころ)のたてじとみ(立蔀)、すいがい(透垣)などやうのものみだり(乱り)がはし。」

p494「みなみのおとど(南の殿)には、みかうし(御格子)まゐりわたして、よべ(昨夜)みすてがたかりし(見捨て難かりし)花どもの、行くへもしらぬやうにてしをれふしたる(萎れ伏したる)を(紫の上は)み(見)給ひけり。」(野分)

実に、3回も荒廃ぶりを描写し、強調する。

また、その名にふさわしからず、花散里の「夏の庭」には、荒廃の具体的な描写がない。野分は艮(東北)から吹いたから、六条院では花散里の殿舎が直撃のはずだし、季節柄、夏の草木が多いはずなのに。

紫の上の「春の庭」の次に、庭園荒廃の具体的な描写があるのは、明石の君の「冬の庭」である。

p496「わらはべ(童)などのをかしきあこめすがた(衵姿)うちとけて、心とどめとりわきうゑ(植え)給ふりんだう(竜胆)、あさがほ(朝顔)の、はひまじれる(這い混じれる)ませ(籬)も、みなちりみだれ(散り乱れ)たるを、とかう(あれこれと)ひき出でたづぬるなるべし(探し出しているのだろう)。(明石の君は)もののあはれにおぼえけるままに、さうのこと(筝の琴)をかきまさぐりつつ、はしちかく(端近く)にゐたまえるに(お座りなさって)……」(野分)

あっさりしたものだ。風―音楽―明石一族のコードにのっとり、明石の君は、野分の去った朝、十三弦の琴を弾いている。この直後、「風のさわぎ」の見舞いに来た源氏と対面。しかし、源氏は見舞いだけ口にし、そっけなく立ち去ってしまう。

そこで、彼女は次の和歌を口ずさむ。

p496「おほかたに荻の葉すぐるかぜの音も うき身ひとつにしむ心ちして」(野分)

(大意)野分でなくとも、ごく普通に荻の葉を吹きすぎていく風の音も、悲しいわが身にはしみじみとかんじられる。

「かぜの音」とは源氏の「おとづれ=訪問」をいう。つまり、「荻(の葉)」が明石の君だ。源氏の愛情があまりにそっけないので、「うき(憂き)身」だという。ふだんの愛情が足りず、もっと風が吹くことを望んでいるのだ。ここでは明らかに「風」は源氏(の愛情)の比喩である。

源氏に愛され、源氏を愛した、「花」に見立てられた女性=紫の上は不幸になる。明石の君は「荻の葉」であり、「花」ではなかった。

そもそも冒頭の「桐壷」の巻から、桐壷帝の愛情と「風」を関連づけて考えることが可能である。そこも「野分」なのだが。

桐壷の更衣亡きあと、悲しみにくれる帝は、彼女の里に使者として靫負の命婦(ゆげいのみょうぶ)を派遣する。里では更衣の母親が、まだ幼い光源氏を養育している。その子をつれて宮中に参内するように説得せよ、と帝はいうのだ。更衣の母親の住まいに到着した靫負の命婦は、荒廃した庭園を目の当たりにする。

p18「命婦かしこ(そこ=更衣の里)にまかでつき(到着し)て、かど(門)ひきいるるよりけはいあはれなり(気配、哀れなり)。やもめずみ(やもめ住み=後家住まい)なれど、人ひとりの御かしづきに(ひとり娘の更衣を育てるために)、とかくつくろひたてて(あれこれと造作をこしらえて)、めやすきほどにてすぐし給へるを(かんじよく過ごしなさっていたが)、やみにくれてふししづみ給へるほどに(娘を亡くした心の闇に暮れ、伏し沈みなさっているうちに)、くさ(草)もたかく(高く)なり。野分にいとどあれたるここちして、月かげ(月の光)ばかりぞ、やへむぐら(八重葎)にもさはらず(阻まれることなく)さし入りたる。」(桐壷『湖月抄・上』)

ここに「花」の描写はない。しかし、「桐」壺亡きあと、彼女の実家の庭が野分で荒廃しているように思えると描かれているのだ。帝の愛情が「風」となり、更衣は結局、命を落とすことになる。その愛情が深ければ深いほど、「風」は「花」を散らす。

そのように考えると、たとえば次のような描写も、よく考え直してみなければならない。

p199「……風すこしうちふき(吹き)たるに、人はすくなくて、さぶらふかぎりみなねたり(お仕えしているひとたちはみな寝ている)。……」(夕顔『湖月抄・上』)

有名な「夕顔落命」シーンである。この「風」、超自然的な存在にまつわる怪奇描写のように思われている。だが、源氏の愛情が深く夕顔にそそがれればそそがれるほど、その愛情を求める誰かの恨みを夕顔は買うことになる。「桐壷」の巻で帝と桐壷の更衣の間で起こった出来事の反復だ。

このような「風」の例を挙げるのは枚挙にいとまがない。「宇治十条」でも同様だ。浮舟に求愛する薫、匂宮、中将たちには「風」が吹きまくる。浮舟もまた「花」になぞらえられる木花之佐久夜毗売なのだ。

「浮舟」の巻で、匂宮と浮舟は因幡守の別荘で2日間過ごすことになる。外は雪まじりの「風」が吹き、浮舟は「紅梅」の着物に着がえて座る。

入水自殺未遂後の浮舟は小野の草庵に身を寄せる。ここに住む妹尼のかつての婿である中将が浮舟に懸想する。

p953「『かのらうのつま(廊の端から)入りつる程、風さわがしかり(騒がしかり)つるまぎれ(紛れ)に、すだれ(簾)のひま(隙)より、なべてのさまにはあるまじかりつる人(並みひと通りの美しさではなさそうな女性)の、うちたれがみ(うなだれた長い髪)のみ(見)えつるは、世をそむき給へるあたり(世間を捨てなさったひとたちが集まるこの草庵)にたれぞ(いったい誰なんだ)となんみ(見)おどろかれつる』とのたまふ。」(手習『湖月抄・下』)

以上は、中将の台詞。「風」が簾をゆり動かし、内にいる浮舟の姿をかいま見させたのである。これ以上、例を挙げるのはやめる。きりがないのだ。

さてでは、つぎに考えるべきなのはこの点だろう。

「吹く風が女性たちを不幸にする」という寄物陳思の歌を、紫式部は詠んでいるか。

もし、そのような歌が存在するなら、源氏物語全体の背景をなす「大きなひとつの和歌」を指摘できることになる。そう考えてわたしは、紫式部日記、紫式部集を求めた。そして結果的に、「大きなひとつの和歌」を見つけることはできなかった(無念)。

代わりに見つけたのは、次の「ふたつの和歌」である。

紫式部は藤原宣孝と結婚し、新婚のふたりは熱愛状態になる(もっとも、宣孝には別に正妻がいる)。その幸福の絶頂のとき、式部はこの歌を詠む。詞書から引用する。

p336「花の散る比(ころ)、梨の花といふも、桜も、夕暮の風の騒ぎに、いづれと見えぬ色なるを

花といはばいづれかにほひなしと見む 散交(ちりか)ふ色の異ならなくに」

新日本古典文学大系24『土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 更級日記』

「紫式部日記 付 紫式部集」伊藤博校注 岩波書店 1989年

(大意)花の散るころ、梨の花というのも、桜の花も、夕暮れの風が騒がしく吹くなかで、どちらがどっちとも、はっきり区別できない色なので

かりにも花というのなら、どちらが風情がないなどと見ようか。風に散り乱れる花の色は、梨も桜も変わりないのだから。

「式部は源氏物語のなかで、好ましい主人公や女性を、よく『夕映(ば)え』のなかに立たせている」とは、清水好子の指摘だ(『紫式部』岩波新書/1973)。この直前に夫宣孝との恋の和歌の贈答があるのだから、この和歌もその延長で考える。「風」は宣孝の愛情だ。新婚の夫から激しく、熱烈に愛され、「風に舞い散る梨の花びら、桜の花びら」のような喜びや高揚を歌っているのだ。ここで若い式部は、「花」である。「風が花を散らす」ことを美しい景色と捉え、惑乱、混乱するほど愛の喜びをかんじている。

ところが、この宣孝は急死する。死因は流行病ではないか、ということだ。傷心の式部はこもりがちになり、このころから源氏物語を起筆したという。結婚生活は2年ほどしかつづかなかった。そして、文名が上がり、評判になり、中宮彰子の女房となる宮仕えを促されるのだ。

もうひとつの和歌は、そんな宮中生活の折に詠まれた。

p363「年くれてわが世ふけゆく風の音に 心のうちのすさまじき哉」

「紫式部日記 付 紫式部集」伊藤博校注

(大意)今年も暮れて、わたしの年齢は(そしてこの夜も)ふけていく。その更けいく夜の風の音につけても、心のなかは荒涼と、わびしいことだ。

この「風」の殺伐とした空虚さ。むなしく年月が、年齢が消費されていくことへの恐怖、絶望、壮絶感。この「風」の感性、イメージは「花といはば」の歌とあまりに隔絶している。そのあいだに、彼女が経験した人生の苦しみ、痛み、もどかしさ、悪戦苦闘、挫折や後悔……。「心のうちのすさまじき」とは、それら表現をこえた感情、認識の「叫び」だろう。

以上2首の歌の「風」が、源氏物語には吹き荒れているのだ。(了)

※源氏物語の引用は、北村季吟著・有川武彦校訂『源氏物語湖月抄・増注』上・中・下(講談社学術文庫/1982第1刷発行/1987第3刷)によります。意味を明確にするため適宜、仮名を漢字にしたり、現代語訳を加えたり、カッコ内で補足しました。

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon