マスクをしなくてよくなり、夜の店も通常営業だ。ひさしぶりにカラオケのある店(カラオケ・スナック)に行った。音楽や歌が好きなのだ。

札幌で歓楽街――といえば、ススキノが有名である。しかし、わたしは「ススキノ」という街の形態、業態に批判的だ。ばっちり植民地営業なのだ。地元の住民より観光客を歓迎している。関東や関西の客の方がホームを遠く離れた「外地」で、羽目をはずしてはしゃぎ、遊ぶ意欲が地元住民より強い。道民、札幌市民より稼ぎがいいのか、金払いもいい。こういう客は最初から高圧的、尊大で、地元民に対し差別的だ。ススキノの経営者や従業員はそういう客を歓迎し、その「はしゃぎぶり」を受け入れている。卑屈な植民地根性なのだ。

このように被害を受けているススキノ札幌市民は団結し、「北海道民、札幌市民で仲よく飲みましょうよ」と考えるか。そうではない。ススキノ民たちは、「内地」のまなざしを内面化し、「札幌=都会」と考える。非札幌人に対し、尊大にふるまい、差別意識をむき出しにする。わたしが個人的によく耳にするのは「函館出身者へのからかい」である(たまたま、わたしが体験する回数が多いだけで、サンプルが偏っているかも)。「あのひとたちは、なまっている」「ことばが変だ」というのだ。特に、女性の従業員(ホステスさん)が、こういう陰口をきく。札幌のひとたちだって……(自粛)。

わたしも、ススキノではちょくちょく差別される。

「ご出身はどこ?」と訊かれ、「岩内町です」と答える。とたんに態度が変わる従業員もいた。そして「田舎者が歌うはずのない洋楽」をカラオケで歌うと、今度は「存在を消される」。その場にいるのに、透明人間のように扱われるのだ。誰からも話しかけられなくなる。いや、ま、周囲を無言にするほど、わたしの歌が下手だったのかもしれない……。

そういうわけで遊びに出かけるのは、もっぱら観光客が行かない「小さな飲み屋街」である。琴似(ことに)、白石、北24条、麻生(あさぶ)など、地元住民向けの小さな歓楽街が点在している。ふらっと出かけ、歌をうたうのは、だいたいそういう場所である。

そんな街のひとつで、東京新宿、大阪北新地、福岡博多など、日本のあちこちの歓楽街で働いた経験のある従業員と酒を飲んだことがある。彼女の出身は余市町。ふるさとが近いので意気投合した。そこで、上のような意見を洩らす。彼女はこう言い返した。

「大阪や博多で働いていたとき、札幌から来たひと、北海道から来たひとたちに接客した。地元から離れてハメをはずして遊びたがるのは、このひとたちも同じ。知り合いがいない街では『旅の恥はかき捨て』になりがちだ。金づかいも派手で、態度は尊大。関東や関西から来るひとたちだけが偉そうなわけではない。こういうひとたちは、ほんとうは自分に自信のない、小さくて弱いこころの持ち主なのではないか」

なるほどー。そうかもねー。

特に、酒が好きなわけではない。飲めば飲めるが、ふだんは飲まない。ひとりで酔っ払っても、まったく面白くないからである。女性従業員との会話を求めて、夜の店に通う客もいる。しかし、彼女たちの話は退屈である(なかには面白いひともいる)。わたしの下手な話の方が面白いくらいだ。ここ20年ほど、某歓楽街にふらふら出かけた理由は「歌の上手い女の子」を探し出すことだった。彼女たちの歌声は、高音なのだ。アルト、メゾソプラノ、ソプラノ。その音域を、自分は出せない。会話は期待しない。かわりに歌をうたってくれ!

こうしてゼロ年代に、ふたりの女性と知り合った。

ひとりはパンチのきいた、パワフルなボーカルだ。アレサ・フランクリンや和田アキ子、EGO-WRAPPIN’、Superfly、ホイットニー・ヒューストン、ビヨンセ、ベット・ミドラーなどをレパートリーとした。いちどbirdの「空の瞳」を歌ったことがあるが、これも絶品。爆発的な声量の持ち主だった。夏、店の窓を開け放していると、200メートルくらい離れた雑居ビルから、わたしが飲んでいたビルの6階まで歌声が聞えてきたほどだ。元自衛隊員。パラシュートを小さく、小さくたたむ仕事をしていたという。

もうひとりは、やはりパワーも声量もあるのだが、もっとソフトで甘いキャンディボイス。アイドルソング(特にハロプロ)、ディズニーミュージカル、MISIA、宇多田ヒカル、松田聖子、安室奈美恵などを、よくうたっていた。彼女の歌声は、あまりに気持ちがよい。聴いたあと耳に栓を詰め、他の雑音をいっさい遮断したくなる。歌声の記憶や印象をとどめ、気持ちのいいまま布団に入り、眠ってしまいたい。高校生のとき、ラジオ番組の勝ち抜き歌合戦で優勝し、札幌厚生年金会館(当時)でうたったらしい。

こういう逸材と知り合ってしまうと、「カラオケスナックは面白い」となる。しかし、その後、十数年以上、これほど歌の上手な女性たちと出会ったことがない(プロはのぞく)。ゼロ年代の某歓楽街は、奇跡のような「歌姫黄金時代」だったのだ。

しかし一方、ゼロ年代以降、カラオケスナックは殺伐としてきた。90年代はそうでもなかったように思うが。もっともその時期は職場が関東だった。うたいに行ったのは神奈川県横浜、藤沢である。

ゼロ年代、札幌の某歓楽街でのこと。気持ちよくうたっている最中に、「おまえ、もううたうな!」と怒鳴られ、酔っ払った客からマイクを奪われたことがある。好きな曲を他の客がうたっているのを聴いて、自分もうたっていたら、「この曲の料金、あんた、払うのか?」と別の客から詰問されたこともある。雰囲気が悪い。

やはり楽しくうたっていたとき、

「おいおい。まだうたうのかよ。いいかげんにしろよ」

と面とむかわず、非難されたことがあった。さすがにカチンときた。

「大きな声でひとりごと。いいたいことがあったら、直接、いえばいい」

「なんだとー」

「てめー。やんのかー」

「相手になってやらー」

「ここだと店に迷惑がかかる。おもてに出ろ!」

さっと椅子を立ち、店を出た。しかし、相手がついてこない。

「おい。どうした? 口だけか?」

あいまいな態度を取る相手。(あー。腰抜けだったか……)と、わたしは自分のイスに座り直した。

「仲直りにいっしょに、1曲うたおう」

と声をかける。「いいぞ」と応じてきたが、ぐずぐずして曲を決めない。だんだんかわいそうになってくる。しばらくして、金を払い、その客は店を出た。接客してくれた従業員は「ハノンさん、びっくりしたよ。心臓が……」と胸に手を当てる。

後日、別の店にうたいにいった。従業員がすぐに寄ってくる。

「ハノンさん。笹岡さん(仮名)とケンカしたんだって?」

話を聞くと、「笹岡」はあちこちの店で出禁をくらっている要注意人物だった。黒服さんがやってきた。

「うちの店でも女の子が泣かされて、いろいろ被害に遭っているんですよ。これは、わたしからです」

焼酎のボトルを入れてくれた。笹岡、どれだけ嫌われているのか?

この黒服さんは、その後もあちこちの店で出会うたび、わたしに挨拶してくれた。なんだか敬意を払ってくれたようで恐縮した。その後、独立し、自分の店をもった。結婚して、娘が生まれ、その子の名前を店名にした。結婚相手も夜の店の商売をしているママさんだったか従業員だったかのはずだ。この女性、しかし、酒癖が悪く生活が派手。結局、別の男をつくって家を出た。離婚したあと、黒服さんはひとりで店を切り盛りし、娘を育てた。そして、ある晩、ベッドで心臓発作を起こし、亡くなった。そのとき、娘さんは11歳くらいだったはずだ。今、どうなっているのか、噂が流れてこない。

笹岡とはその後、某歓楽街で鉢合わせすることはなかった。しかし、この男、ケンカ騒ぎのあった店にそれから不審電話をかけつづけた。「従業員の下着の色を訊く」という迷惑で、下劣なものだ。古参の女の子なら「笹岡、てめー!」と対応できるが、新しく入った従業員は困惑し、気味悪がったらしい。笹岡はこれを10年つづけた。ケンカ騒ぎのとき、40歳くらいだったと思う。まったく、なんという人生を送っているのだろう……。

いけない、いけない。本の話のエッセイなのだ。某歓楽街のひとびとのスケッチはまたあとで。

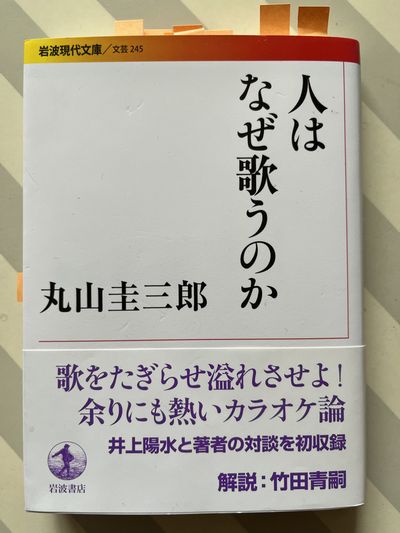

丸山圭三郎『人はなぜ歌うのか』(2014年/岩波現代文庫/親本は1991年、飛鳥新社刊行)である。

タイトルは「なぜ歌うのか」だが、メインの内容は「どのように歌うべきか」だ。また、30年ほど前の文章なので、記述や情報が古くなっている部分も。このころは「レーザーディスク・カラオケ」が主流だ。電話回線を利用した「通信カラオケ」はまだ生まれていない(ネットで確認すると、1992年に発売されたらしい)。デジタルデータで配信するようになり、楽曲数が飛躍的に増加する。それ以前の文章だから「カラオケにモーツァルトの『夜の女王のアリア』はない」などという記述がある。

文庫版が刊行され、すぐに購入し、読んだことをおぼえている。

「ソシュールの研究などで有名な言語哲学者が『ひとはなぜ歌うか』について考察した本なのだろう。面白そうだ」

そう期待して読んだのだが、肩透かしだった。言語哲学的な「歌」の分析など、されていない。「なぜ歌うか」については、社会学的、心理学的、医学的要因など雑多な学識でさらっと考察する程度だ。社会学についてはホイジンガー、カイヨワの「遊び」について解説し、「遊び=ゆとり=無駄」の効用としてのカラオケや歌を説く。心理学的要因としてはストレス社会の「息抜き」としての効用。医学面では「音楽療法」の可能性として「歌」「音楽」による「癒し」の潜在効果を述べている。

今回、再読して「なぜ歌うのか」いちおう、語っていたことに気づき、おどろいた。最初に読んだとき、「なぜ」についての印象や記憶がまったく残っていないのだ。上述したように、よく覚えているのは「どのように歌うべきか」の解説で、丸山は多くの紙幅をそこに費やしている。

絶対音感や相対音感、音名や階名、12音律や調性など、いわゆる「楽典」について解説している。そういう音楽理論的アプローチから「どう歌うべきか」を説明した部分の記憶もなかった。丸山自身、「専門外」と謙遜しているとおり、ほんとうに基本的な音楽理論を述べているだけである。もっとも、わたしの方がなおさら「専門外」だ。丸山の述べている音楽理論歌唱法の説明を的確に把握していないだけなのかもしれない。

強く印象に残っているのは、カラオケスナックでの作法。マナーとして「どう歌うべきか」の部分だ。たとえば「カラオケ七つのタブー」という章である。

第一のタブー「泥酔して歌うなかれ」

第二のタブー「ヴォリュームをあげすぎることなかれ」

第三のタブー「エコーをかけすぎるなかれ」

第四のタブー「歌を独占するなかれ」

第五のタブー「異性の歌はなるべく歌うなかれ」

第六のタブー「天才の歌はなるべく歌うなかれ」

第七のタブー「自己陶酔に陥るなかれ」

このあとに「カラオケ七つのすすめ」もある。「歌詞を覚えておくこと」「息つぎの取り方」「デュエットや合唱をたのしもう」などで、わたしは「へー」程度にしか思わなかった。

しかし「タブー」の方は、現在でも警戒し、注意すべきである。

たとえば「第四」の「歌を独占するなかれ」だ。

デンモクの割り込み機能を使う客がいる。歌好きの客が集まってリクエストする場合、優先順位は「リクエストの早いもの」からになる。だが、みなけっこう酔っ払っている。自分の曲が何曲目になるか。何というタイトルの曲の後で、何というタイトルの前になるか。おぼえている客はいない。いちいち意識している客も少数派だ。イントロが流れ、「あ、自分の曲だ」と気づき、マイクを持つのだ。それで、割り込みリクエストを利用する不届き者があらわれる。こういう客は、わたしのように「酒を飲む」ことを目的にせず、「歌をうたう」ために店に行っている人間にとって許しがたい。

しばらく様子を見て、なんども割り込むようだったら、従業員に事情を説明する。そう。店が混雑し、混乱状態におちいっていると、従業員だって「楽曲のリクエスト順番」など把握していない。そして、了解をとってデンモクの「予約曲変更機能」を利用する(「必殺、割り込み返し!」をする手もあるが、やったことはない)。

デンモクの「予約曲確認機能」「予約曲変更機能」は、あまり認知されていないように思う。予約曲をデンモクで確認し、その順番をタッチパネルで入れ替えることができるのだ。割り込みリスエストをする客も、その機能に気づいていない。「自分のリクエスト曲をすぐに歌える」と待ちかまえている。だから順番を飛ばされ(正しい順番に修正され)たことに気づくと、驚愕する。かなりショックらしい。こういう逆襲をくらうと、おとなしくなる。もう割り込みリクエストしなくなる。そもそも、うたわなくなる。うたいに来たのではなく、「割り込み」し、なんらかの優越感(?)にひたりに来たのだろうか。他人を出しぬき、だまされているひとびとを見下す。自分だけが特別の恩恵を享受することをよろこぶ。それが目的なのか――そう勘ぐりたくなる。

いずれにせよ、『人はなぜ歌うのか』は、丸山圭三郎の「音楽愛」「カラオケ愛」があふれる名著である。巻末の「井上陽水との対談」は、陽水ファン注目。

行きつけの店のママさん(経営者)は、某歓楽街でちょっと有名だ。1980年ごろからスナック経営をはじめたそうで、店は40年以上の老舗である(1年、2年で潰れる店が多い)。このひと、アルゼンチン出身の世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチにものすごく似ている。若いころの写真を見せてもらったことがあるが、その当時(20歳代)のアルゲリッチにもそっくり。年齢はピアニストより下である。以下、誇張や歪曲、虚偽まじりです。

開店当初から美貌と人柄が客の人気を呼んだ。熱烈に通いつめ、猛烈にアタックしてくる客に、とうとう根負け。その男と結婚した。ところが、こいつが博打好き。多大な借金を背負っていたのだ。家庭をいっさいかえりみず、彼女の稼ぎを当てにし、毎晩、飲み歩く。パチンコや競馬に明け暮れる。場末の繁華街のマルタ・アルゲリッチはカンカンに怒り、とうとう離婚。

しかし、1千万円の借金を肩代わりすることが条件だった。子どもも、ふたりいる。マルタは細腕を振り回し、馬力全開で働き出した。

札幌の市街地を離れた南の山の奥に「定山渓(じょうざんけい)」と呼ばれる地域がある。温泉浴場を「売り」にした旅館、ホテルが建て並ぶ温泉街なのだ。

小林一三(こばやし・いちぞう)という人物がいた。阪急電鉄を傘下とする阪急東宝グループ(現在は阪急阪神東宝グループ)の創業者である。「私鉄経営モデル」を最初に発想し、実現した人物として有名だ。ヅカファンは、宝塚少女歌劇をつくったひととしてご存じかもしれない。鉄道の終着駅(宝塚)に「ひとを呼び込むための娯楽施設」を作り出し、沿線の活性化を図ろうとした。それが「タカラヅカ」の発祥といわれる。

東京で似たような事業を展開したのが、五島慶太(ごとう・けいた)だ。東京急行電鉄(東急)の創業者である。沿線に娯楽施設、デパートをつくり、大学などの学校を誘致した。戦後、地味で乗客から黙殺されていた渋谷駅を復興させるため、五島は東急文化会館に「五島プラネタリウム」を作ったという(2001年に閉館)。

この五島、亡くなる少し前に札幌近郊の鉄道開発にも関与した。「定山渓鉄道」である。白石駅から真駒内を経由し、定山渓駅まで伸びていた鉄道路線だ。五島は1957年に、この鉄道の株を買い、東急グループの傘下とした。関東の東急の私鉄沿線(田園都市線、東横線など)と同じ発想で、定山渓鉄道沿線の都市開発を考案していたという。だが残念ながら、こころざしなかばで帰らぬひととなった(1959年没)。

その後、道路の整備がすすみ、定山渓に向かう温泉客もバスや車を利用するようになる。また1971年には、札幌市営交通の地下鉄南北線が開通することになった。定山渓鉄道は1969年に廃止される。

ところが、小林一三が発案した「宝」とは別の「宝」が、定山渓に生まれることになる。日本各地の温泉観光地に、なぜか併設された「昭和の遺物」だ。定山渓温泉街の入り口、定山渓鉄道旧「白糸の滝停留所」の跡地に、「北海道秘宝館」が開館したのだ(1980年オープン。2009年閉館)。

秘宝館がどのような娯楽施設かは、関心のある方がそれぞれ調べてください。ネットでかんたんに検索できる。「場末の繁華街のマルタ・アルゲリッチ」は、この北海道秘宝館のレストラン、受付に雇われた。昼は秘宝館、夜はカラオケスナックの接客営業と、昼夜兼行で働き出したのである。いったい、いつ寝ていたんだ……。

10年ほど前、青弓社から『秘宝館という文化装置』(2014年)という本が刊行された。秘宝館の誕生やその社会的役割、温泉観光地での発達、衰退から廃館にいたる経緯を考察した労作である。写真も豊富で、資料的価値が高い。作者の妙木忍(みょうき・しのぶ)は現在、東北大学の准教授だが、『文化装置』刊行時は北大で教えていた。現在、北海道新聞の「魚眼図」というコラム(大学教官が持ち回りで執筆を担当している)でも、ときおり名前を拝見する。

妙木は05年から北海道秘宝館の調査、研究をはじめ、営業当時の状況をアルゲリッチにも取材した。14年の『文化装置』刊行当時、そのことが北海道新聞でも記事になったはずだ。それで「え! あのママさん、そんな仕事をしていたのか!?」と、「そのころ」を知らない常連客や業界関係者で話題になったのである。

『文化装置』によると、北海道秘宝館は集客ターゲットとして特に女性を意識していたらしい。「女性客が六割、男性客が四割を占めていた」というオーナーの証言を紹介している。女性同士、展示物を観賞し、思ったことをあれこれおしゃべりするのが楽しいのだろう。またレストランも人気で、観光客だけでなく、地元の家族連れでにぎわっていたという。

p83「観光への女性の参入比率の増大を『観光の女性化』と呼ぶなら、秘宝館はまさに『観光の女性化』を意識して発展したアミューズメント施設だったといえる。」

マルタママは、ともかく借金を返すために、がむしゃらになって働いた。だから、子どもの教育はどうしても後回しになる。その結果、息子は無口で考えごとに沈む若者になり、家に引きこもりがち。娘はやたらと外で遊び回り、男関係も派手。そして、母親に当てつけるように「お父さん、お父さん」と父親を恋しがった。高校生のころからススキノの「夜の店」でアルバイトをはじめ、カラオケでよくうたうのがプリンセスプリンセスの「パパ」だった。

母親マルタの美貌とスタイルを受け継ぎ、客の人気を集めた。酒もよく飲む。頭の回転も速い。娘のリダ(仮名)は、あっという間に金をためた。母親からも援助を受け、ススキノに自分の店を開いた。

わたしがリダと会ったときは、店の10周年くらいだったろうか。「マルタママの姉妹店がススキノにあり、娘さんが切り盛りしている」という話を聞いて、表敬訪問したのだ。

そのとき、「今日から勤めはじめました。ステファニーです」と大学生の女の子が挨拶した。関西方面出身で、小柄で愛嬌がある。聞けば、大学の後輩に当たるという。わたしが「歌が好き」と聞いて、歌のうまい従業員を連れてきてくれた。ホイットニー・ヒューストンの「すべてをあなたに」を歌ってくれたが、たしかにうまかった。

このステファニー、その後、大学にほとんど顔を出さず、リダの店で働き出す。ともかく酒が強い。いくら飲んでもまったく酔っ払わない。客受けするトークもたくみ。しだいに頭角を現していく。リダは店の営業をステファニーにまかせ、毎晩、ススキノで飲み歩いた。30分ほど、自分の店のようすを見にくるが、男性客とすぐに、よその店に行ってしまう。金回りのいい産廃業者と特に仲がよかった。リダ目当てに、むっつり押し黙った、クマのような巨体の、目つきの鋭い客が来ていたが、相手にされない。カウンターでもくもくとウィスキーの水割りを飲んでいた。

リダはステファニーをいいように酷使し、叱責した。「もっと売り上げをあげろ」「もっと客を呼べ」「もっと高い酒を飲ませろ」「従業員をきっちり指導しろ」「遊ばせるな、もっと働かせろ」「ばか!」「まぬけ!」

客の前でもおかまいなしに、痛烈に罵倒した。仕事の上の指導ではなく、人格攻撃である。ステファニーは歯を食いしばって耐えた。

時おり、「チャーム(ツマミになるような料理)を作って」というリダの求めに応じ、時間を割いて、マルタママはススキノの店に顔を出した。毎晩、飲んだくれている娘のようすに眉をひそめる。従業員の評判も悪い。むしろ、「チーママ」になっているステファニーの方に人望があった。ステファニーもマルタママにすり寄り、経営や営業の相談をした。1000万円の借金を、このころすでにマルタママは返済し終えていた。

「そろそろ頃合いか」と判断したステファニー。手なづけた黒服に命じ、正体不明に酔いつぶれたリダを車で豊平峡(ほうへいきょう)ダムのそばまで運んだ。トランクからスコップを取り出し、山の斜面に穴を掘る。その間に目を覚ましたリダは「……どこだ、ここは?」と酔眼をこらす。黒服がその後頭部をスコップで殴打する。意識を失ったリダを、ふたりは穴の中に突き落とす。上から土をかぶせた。

ススキノの店に戻ったステファニーと黒服は、なにごともなかったかのように接客をはじめた。楽しく酒を飲み、客をトークで笑わせる。ふたりは、この店を乗っ取るつもりだった。そもそも実質的には、店はすでに「ステファニーのもの」だったのだ。リダは名義だけの経営者にすぎなかった。

閉店後、「リダさんが戻ってきません。行方がわかりません」と彼女はマルタママにメールで連絡を入れた。翌日、マンションにも帰宅せず、連絡が取れなくなった娘を案じ、マルタママは警察に相談した。「客とのトラブルもなかったのでしょう? 成人ですから、もう少し様子を見ましょう」と担当の警官はいう。

一方、埋められたリダは真っ暗闇のなか、意識を取り戻した。息が苦しい。咽喉が焼けるように痛む。土の重さで手足が動かない。それでも、両腕を必死に振り回そうとした。すると、手首が地面から外に出た。穴が浅かったのだ。リダは自力で、土の中から這い出した。顔面や、露出した腕の皮膚が燃えるように痛む。

彼女が懇意にしていた産廃業者が有害な化学溶剤を不法投棄していたのが、その山の斜面だったのだ。その汚染された土壌に埋められ、リダの顔はみにくく溶けていた。

泥と汗、廃液に汚れたまま、彼女はなんとか国道までたどり着く。そこで、力尽きてふたたび倒れた。

ちょうどそのとき、夜道をドライブしていた車がリダを発見。運転手はすぐに車を停め、アスファルトに倒れた女をヘッドライトで確認した。顔面や腕の皮膚が溶け、激しく損傷している。運転手はたまたま美容整形外科医だった。救急車を呼ぶ時間の無駄を惜しみ、リダを後部座席に運んだ。自分の経営するクリニックに向かう。

そして、意識を失った本人の了承を得ず、勝手に整形手術をおこなった。

ベッドで目覚めたリダは、腕や頭部に包帯を巻かれ、激しく混乱する。「いったい何があったの?」と自問するが、後頭部を殴打されたせいか、記憶を失っていた。

術後の診断にあらわれた医師はこう説明する。

「汚染された土壌のせいで、頭部、顔面、腕の皮膚が化学熱傷を起こしていた。放置すると、皮膚の深層まで熱傷がすすみ、ダメージが深刻になる。緊急手術以外に選択肢がなかった。運転免許証なども所持しておらず、きみの身分、年齢、もとの顔の情報はなかった。だから、まったくの別人の顔になってしまっている。申し訳ない。しかし、損傷が激しかったので、元通りに整形、修復することは最初から無理だった」

医師の説明に納得し、リダは状況を受け入れた。また、声が出なかった。咽喉も化学熱傷の被害を受けていたのだ。しばらくすると回復したが、以前の声とは似ても似つかぬ、しわがれた低い声だった。

犯罪性のある出来事なので、医師は警察に通報した。警察はすぐに動いたが、上層部が産廃業者と癒着していた。リダの事件が明るみになると、豊平峡ダム周辺の山腹での廃液の不法投棄が露見してしまう。担当刑事は配置換えされ、医師には「事件は鋭意捜査中。行方不明の女性の届け出を確認中」と伝えた。

傷が癒え、腫れも引いたリダは頭部の包帯をほどいた。鏡を見て、驚愕する。とんでもない美貌なのだ。「素顔に戻せないので、せめて不平や不満、抗議が出ないような顔にした」と医師はいう。彼女は何度も、鏡を見直す。新しい顔が気に入った。

退院したが、手術代、入院費用が払えない。保険もきかない。身分の保証がなく、賃貸住宅に住めないから、ホテル暮らし。ただ、たぐいまれな美貌と均整のとれたスタイルの持ち主だ。医師は、ススキノの行きつけの高級クラブを職場として推薦した。リダも特技や才能、学歴があったわけでない。むしろススキノのホステスは「天職」のようなものだ。「アニー」という名前で客の人気を集め、稼ぎに稼いだ。数ヶ月で、病院の費用を返済する。すると、生来の傲慢で勝気、他人を見下す性格が芽を出しはじめた。外見は変わっても、性格が変わるわけではない。従業員同士のトラブルが絶えなくなった。「原因は新入りのあの女」と見きわめたオーナーは、「アニー」=リダをクビにした。

ススキノは狭い。ホステスの悪評はあっという間に、業界に広まる。1日体験入店しても、「〇〇の店のアニーだよね」と、客や従業員にすぐにばれた。途方に暮れ、たまたま勤め先に選んだのが、ステファニーの店、つまり「元の自分の店」である。もともとの古巣だから、どこにどんなグラスがあるか、ワインやウィスキーは棚のどの位置か、身体が記憶しているのだった。指示を出されると、身体が勝手に動く。「あの子は、勘がいい」と採用された。

彼女がリダだ、とは気づかなかったが、ステファニーは生理的に「アニー」に反感をもった。理由はわからない。しかし、見ているとムカムカしてくる。

「もっと売り上げをあげろ」「もっと客を呼べ」「もっと高い酒を飲ませろ」「従業員から、きっちり指導されろ」「客と遊ぶな、もっと働け」「ばか!」「まぬけ!」

客の前でもおかまいなしに、痛烈に罵倒した。仕事の上の指導ではなく、人格攻撃である。「アニー」は歯を食いしばって耐えた。

マルタママはときどき、ステファニーの店に顔を出し、チャームを作ったりグラスを洗ったり、後方支援活動をしていた。「アニー」を見ても、我が子と気づかない。ステファニーがいびり倒していても、知らぬふりをしていた。よその店の経営や従業員の指導に口出しすることを遠慮したのだ。

そんなとき、ある客がカラオケのデンモクを「アニー」に差し出した。「なにかうたえ」というのだ。彼女の指が勝手に動き、プリンセスプリンセスの「パパ」を選ぶ。

歌声は娘のものではない。まったく違う声だ。しかしそれでも、マルタママは強烈な嫌悪と不快、驚愕に襲われる。そしてすぐに、ピンときた。

(いまうたっているのは、うちの娘だ!)

楽曲が終わって、みなが気のない拍手をする。マルタママは「アニー」の席に駆け寄った。顔はぜんぜん違う。しかし、体型は娘を彷彿(ほうふつ)させる。肩にある黒子(ほくろ)の位置も同じだ。

「あなた、リダでしょ!」

母親に「リダ」と呼ばれた瞬間、記憶がよみがえった。

「……ママ! わたし、わたし……わーん」

泣き出した。

こうして、マルタママは行方不明の娘を取り戻した。

ステファニーはその後、大学を中退。黒服と結婚し、子どもをふたりもうけた。しかし、酒量がついに限界をこえ、体調を崩す。妻が働かなくなると、黒服は「ステファニー」を捨て、行方をくらました。彼女は実家の関西に戻り、いまは行政書士の仕事をしている。離婚が成立し、シングルマザーとなって、ふたりの子どもを育てているそうだ。

リダは結局、自分の店を失った。ステファニーが店を辞めた時点で、経営が成り立たなくなったのだ。今はホテルを引き払い、母親と同居している。

リダ自身も酒の飲み過ぎで、体調を崩した。自室の冷蔵庫の中は缶ビールの山。水道水の代わりに赤ワインを常飲していたという。命にかかわるような事件に巻き込まれても、なんの学習もせず、成長もなかった。酔っ払って夜道をふらふら歩き、よく転倒した。血まみれになり、骨折した。アルコールのせいか、骨がもろくなっていたのだ。抵抗力も落ち、感染症にかかりやすい。病院への入退院をくり返している。

某歓楽街のマルタママの店にたまに、酒を飲みにあらわれる。店の冷蔵庫に入っているケーキを見つけ、勝手に食べることも。従業員が客からもらったものだ。帰宅するまで保存しておいたのだ。被害に遭った従業員はカンカンに怒り、あきれ果てた。店を自分の母親の家の居間の延長だと思い込んでいる。周囲の顰蹙(ひんしゅく)を買い、地に落ちている評判を土の中に懸命に押しこみつづける。

もはやワイン1杯だけで、あっという間に意識を失う。母親の店で客がじろじろ見ているなか、豪快な寝相を披露し、ソファで爆睡している。そのときにはだいたい、あの「クマのような体格の、目つきの鋭い中年男性客」と一緒だ(実はいいひとである)。いつのまにか、まるでエミール・ゾラの小説の登場人物なのであった……。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon