このエッセイの第7回で予告したが、去る10月2日(日)、札幌コンベンションセンターで開催された「第7回文学フリマ札幌」に探偵小説研究会として参加した。探偵小説研究会は、前世紀末(1990年代)に、ミステリ作家、評論家によって結成された、主として本格謎解きミステリを多面的に研究している集団だ。『本格ミステリ・ベスト10』(原書房)というランキングのムックや、機関紙「CRITICA」(クリティカ)を年に1回刊行し、各メンバーが各誌紙書評や評論活動を行っている。札幌市内在住のメンバーは以下の4名である。

浅木原忍(あさぎはら・しのぶ)

松本寛大(まつもと・かんだい)

諸岡卓真(もろおか・たくま)

大森滋樹(おおもり・しげき)

「大森滋樹」と「大森葉音(はのん)」は同一人物。つまり、「わたし」です。研究会の名義は「滋樹」で活動している。

札幌コンベンションセンターは、自宅から自転車で40分ほど。当日は気温も24度くらいで晴れ。暑くも寒くもない、最高のコンデションだ。やや遅れ気味に自宅を出たので(洗濯していた)、汗だくになって自転車をこぐ。たいへんあわて者なので、気がついたら、コンベンションセンターを行き過ぎていた。諸岡さんに「通り過ぎました。戻ります」とLINEし、逆方向に自転車をこぐ。なにやってんだ。

ようやく到着。手指のアルコール消毒をし、謎の機械で検温。入り口そばで諸岡さんに出迎えてもらう。浅木原さんも待たせてしまい(「早めに行きます」と言っていた)、たいへん申し訳ない。ううう。

正午――12時から一般客の入場がはじまった。

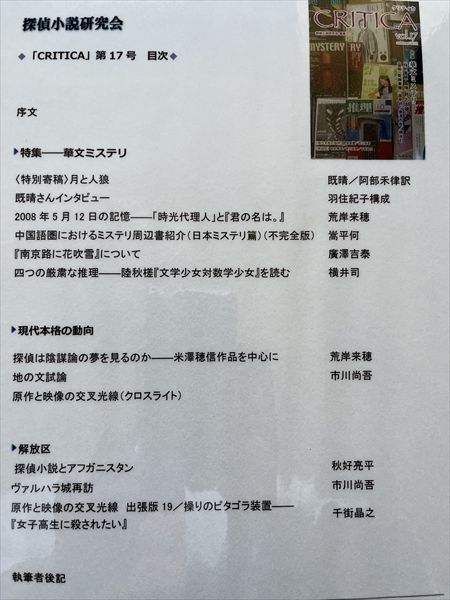

「CRITICA」最新17号は「華文ミステリ特集」だ。

販売促進のための「目次」や釣銭、マーカーなどの文房具、その他もろもろは松本寛大が用意してくれた。公私ともにそうとうお忙しいはずなので、いったいどうやって時間を捻出しているのか、わたしは首をひねる。「松本寛大」はプロダクションになっており、メンバーが数名いて、仕事を分担しているのだろうか……(?)。

販売ブースのイス席周辺にわれわれがたむろしていると、若いスタッフがあらわれ、「イスの数しかブース内に入れません」と注意してきた。われわれのイスは1脚。イスにひとり座っていたら、それだけで定員を満たす。

「時間がきたら売り子を代わります」

「飽きたら代わりますので、『飽きた』っていってください」

「いつでも代わりますから、代わって欲しいときに『売り子、代わって』っていってください」

あぶれたメンバーは、会場内をぶらぶらする。知人の「店舗」ブースにいって歓談したり挨拶したり。知らない出展者とおしゃべりしたり商品をひやかしたり。

わたしが気になったのは、バッハの時代の料理、ベートーヴェンが食べたと思われる料理のレシピを復元、紹介している冊子の販売ブース。日記や手紙から再現したのか、ともかく手間ひまかけた、資料性の高い労作。そこでは細工物の小物も販売していた。楽器をモチーフにした栞(しおり)だ。栞をよくなくす人間なので、チェンバロの栞を購入する。

探偵小説研究会のブースに戻ると、北海道ミステリークロスマッチのメンバー、櫻田智也が遊びに来ていた。

松本「家、建った?」

櫻田「そんなわけあるか!」

第6回「ソロモンの指輪」で櫻田の『蟬かえる』の快進撃について言及したが、この作品はその後21年、第74回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)、第21回本格ミステリ大賞(小説部門)を受賞している(すごい!)。松本の挨拶は「本が売れて、印税がバカスカ入ったでしょう。もうかった?」という趣旨だろう。櫻田の返答は「うまい話は、そうそうありません」。

その後、確認のため原稿データをお二方に送ったところ、「正確には『蝉御殿、建った?』ですよ」と松本から指摘があった。「蟬御殿」って……。

わたし「栞、買いました!」

ふたり「栞?」

わたし「栞、よくどこかになくすんですよ。みなさん、なくしませんか?」

松本「栞自体、つかわない。何かそこらへんにあるものをページにはさみます」

櫻田「わたしも。新刊案内の紙とか」

え? 自分、少数派?

櫻田は「この後、お仕事」ということで、地元パンメーカーの「ふんわりシフォン」(シフォンケーキ? パン?)をわれわれに差し入れ、コンベンションセンターを後にした。差し入れ、おいしくいただきました。

さて、アジア圏ミステリは2009年、講談社がアジア本格リーグという叢書を刊行し、一部の好事家の関心を引き寄せた。

台湾、タイ、韓国、中国、インドネシア、インドの6か国から1作ずつ、作品を紹介している。欧米にかたよった海外ミステリの紹介が、ついにアジア圏に及び、個人的に興奮したことをおぼえている。特に、韓国、中国、香港、台湾のサブカルの動向にはふだんから「どうなっているんだろう?」と気になっていた。当地で、日本のアニメやマンガが人気であることは報道などに触れて知っていた。文化には必ず「逆流現象」が起こる。特定の文化的ネタが、異文化に触れて変成し、何か新しい別なものに生まれ変わって、オリジナルの文化圏に戻ってくるのである。その「行ったり来たり」が文化交流であり、トランスカルチャーの成熟だろう。マンガだって、ディズニーがまず手塚治虫に影響を与え、今度は彼が国産アニメを作り出し、そして日本のアニメが海外に影響を与えている。

ここ数年、欧米でも日本の「HONKAKU」が面白がられている、という報道を目にする。「本格ミステリ」ではないが、最近、伊坂幸太郎の『マリアビートル』(2010)がハリウッド映画『ブレット・トレイン』(2022)になったのではなかったか。

このころにはまだ、「華文ミステリ」ということばはなかった。さらにいえば、いまだにタイやマレーシア、インドの翻訳ミステリはあまり見かけない(わたしが知らないだけか?)。

ここ10年ほどの動向を振り返れば、非欧米系ミステリの流入はアジア圏の前に、「北欧」が担ったのだ。スティーグ・ラーソンの「ミレニアム」3部作が一挙に翻訳され、スウェーデン、ポーランド、ノルウエィといった寒く、暗く、夜が長い印象の国々での犯罪小説、サスペンス、警察捜査小説がぞくぞくと翻訳されていた。

そういった動向を横目に島田荘司推理小説賞はあきらめず、アジア圏の翻訳ミステリを日本に紹介しつづけていた。当初、台湾の出版社、皇冠文化出版が主催し、日本の文藝春秋社、中国、タイの出版社が協賛するかたちで開始されたミステリ文学賞だ。受賞作は台湾、中国、イタリア、タイ、日本、マレーシアで出版される。第1回受賞作は寵物先生(ミスターペッツ)の『虚擬街頭漂流記』だった。現在、主催は金車教育基金会に代わっており、名称も「金車・島田荘司推理小説賞」になっている。

その受賞者からは、とんでもないヒットが出た。陳浩基『13・67』(2017)だ。香港の激動の歴史を縦糸に、2013年から1967年に時間を遡行する本格謎解き警察小説だった。この1作が起爆剤となり、中国、香港、台湾など中国文化圏=華文ミステリという呼び名と知名度が一気にひろがった。

あれから5年。

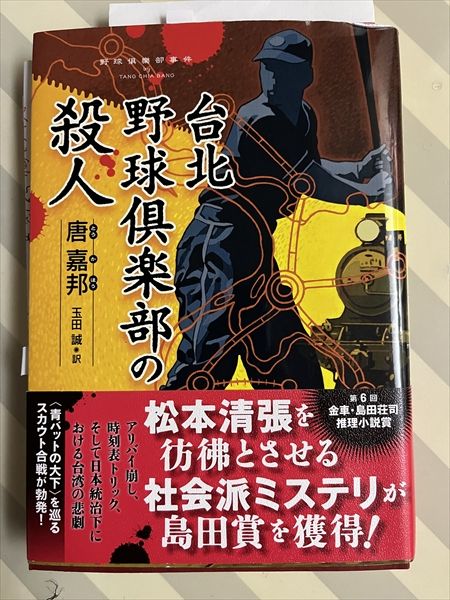

今年刊行された2作品を紹介したい。まず、第6回「金車・島田荘司推理小説賞」受賞作、唐嘉邦(とう・かほう)『台北野球倶楽部の殺人』(玉田誠・訳/文藝春秋)である。

舞台は1938(昭和13)年、日本統治下の台湾。台北の喫茶店「グランドスラム」では、「球見会」という野球愛好家のクラブが結成されていた。10月の末、クラブのメンバーで唯一の「本島人(台湾出身者)」である陳金水が遺体で発見される。台北近郊の萬華(ばんか)という駅の、最終列車の客車で毒入りの日本酒を飲んだらしい。500元という大金を所持している。

ほとんど同時に、台湾南部の高雄(たかお)の寝台列車の個室で、やはりクラブのメンバーの刺殺体が発見された。藤島慶三郎という会社経営者が胸をナイフで深々と刺されたのだ。差別的な藤島は敵が多い。台湾出身の陳金水を侮辱し、ふたりは大ゲンカし、警察沙汰になったことも。

萬華の事件(被害者は陳)を追求するのは、台北南署の李山海、北澤英隆のふたりの刑事。一方、高雄の事件(被害者は藤沢)を担当するのは、高雄警察署の警部、石上光男。ふたつの事件の背景には、日清戦争後、清の統治から日本の植民地となり、がらりと一変した政治や思想、支配体制の断絶・変転の悲劇があった。具体的には、抗日武装蜂起事件「西来庵(せいらいあん)事件」(1915)である。

わたしたちは常に自分のテリトリー時空間の立ち位置を確認している。「本島人(台湾出身者)」「内地人(日本列島出身者)」という分割は、植民地帝国主義時代において、差別や侮蔑のもととなった。北海道も「植民地」であり、本州以南を「内地」と呼ぶことがある(いまだに)。道民にとって100年前の台湾の悲劇は、実は他人事ではない。中央の政治事情に振り回され、不本意な決定に困惑、混乱する事態など、つい最近も……。

ところが、野球=ゲームは別だというのだ。

スポーツやゲームも「敵」「味方」に分かれ、テリトリー時空間の争奪戦を点数化し、競い、争う。しかしそれは虚構のテリトリー時空間=ゲーム時空間である。ゲームが終われば、すべて「なかった」ことになる。どんなに激烈な争いでも、すべては「帳消し」だ。いやむしろ、激戦であればあるほど、ゲーム終了後は「敵」「味方」が仲良くなることがある。

2018年平昌五輪スピードスケート女子500メートルで金メダルを獲得した小平奈緒と、2位の李相花(イ・サンファ)との友情は、まだ記憶に新しいのではないだろうか。五輪レース後、太極旗をもった李を小平が抱きかかえたシーンは話題になった。これが遊び=ゲームの本質的な効用であり、力である(ただしあくまで、虚構のゲーム時空間の場合なのだ。このゲーム時空間に「現実」のテリトリーが侵入してくると、ドーピングや八百長、いかさま、過剰な国威発揚といったさまざまな弊害が生まれてくる)。

10月28日の新聞報道によると、小平は東京都内の引退記者会見で次のように語ったという。21年の東京五輪・パラリンピック汚職事件を踏まえ、

「(五輪を)利用されたくないという思いはある。純粋に世界を明るくする舞台であってほしいし、人と人とをつなぐものであってほしい」

ゲームの本質を理解した発言だ、と思う。

『台北野球倶楽部の殺人』でも、ある登場人物はこういう。

「彼が知っているあなたは、いつも笑顔を絶やさず、誰に対しても優しく、多くのことを知っていて、礼儀正しく、野球に対する情熱は誰よりも優れていたと。そんなあなたと知り合うことができて大変光栄だ――彼はそういっていました」

このひと言が、作中の重要人物に究極のテリトリー時空間=「ふるさと」をもたらすのである。

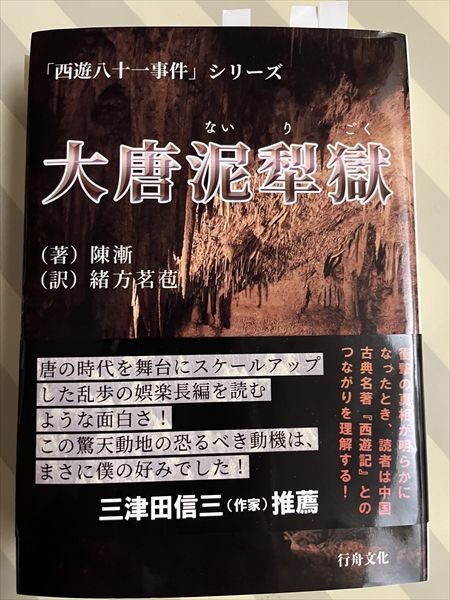

もう1冊。陳漸(ちんぜん)の『大唐泥犁獄(だいとうないりごく)』(緒方茗苞・訳/行舟文化)を紹介したい。

天竺(インド)にありがたいお経を取りに行く三蔵法師の西天取経の前日譚である。『西遊記ゼロ』『西遊記ビギニング』といったおもむきだ。当然ながら孫悟空や猪八戒は登場しない。妖怪も天人もお釈迦さまも出てこない。そもそも三蔵法師の西天取経は「事実」なので、実話ベースに物語はすすむ……と見せかけて、これがとんでもない荒唐無稽、奇想天外、驚天動地の大ぼら話なのである(ほめています)!

天竺への志に燃える玄奘三蔵。しかし、彼は数年前から行方不明の兄・長捷(ちょうしょう)を探しているところだった。恩師の老僧を殺害した後、河東郡霍邑(かくゆう)の県令である崔珏(さいかく)と一晩、話しこみ、翌朝、その県令は首をくくって自死したという。その後の、長捷の行方は杳として知れない。

霍邑を訪れた三蔵法師は、後任の県令である郭宰(かくさい)の歓待を受ける。そこで郭宰は、崔珏の驚くべき後日譚を語るのである。

生前から文武にひいで、豪胆で行政能力の高かった崔珏は死後、閻魔大王の配下となり、泥犁獄(ないりごく)=地獄でひとの輪廻転生を裁いているというのだ。

こうなると、やはり『西遊記』同様の中国ファンタジーではないか、と思われるだろう。ちがうのである! しかし、ネタバレになるため、多くは語れないのである!

天竺人の従者(ヨガの達人)、波羅葉(はらは)のサポートを得ながら、何者かに命を狙われながら三蔵法師は、この「泥犁獄」にまつわる謎、陰謀、たくらみに巻きこまれていく。かずかずの不思議や神秘を読者は読まされる。それらは巨大な野望を抱く、わずか数人の人間の企図したリアルなプロジェクションマッピング(?)であり、スクリーンに投影された大夢幻劇なのだ。いや、この説明は不正確だ。それらは「目の錯覚」「幻影」などではなく……ああああ。これ以上は、口が裂けても言えない。ご勘弁ください。

話したい! 既読の方とこころおきなく、話したい!

華文ミステリ。これからもぶっ飛んだ、面白いエンタメがぞくぞくと翻訳されますように。文中、敬称を略しました。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon