7月某日、札幌の地域コミュニティFMに招かれ、1時間の番組に出演した。地下鉄新札幌駅直結の複合商業ビルのなかに、さりげなく放送ブースがある。よく見ると「ON AIR」の看板が出ている(この看板、まったく点灯しないけど、実は「放送中」という)。

番組の司会は札幌インディーズの女性歌手、高橋智美さん。ジャズやポップスを中心に精力的に活動をつづけている。

数年前から札幌市内のライブハウス、ミニコンサートをやる酒場などに出没し、インディーズのミュージシャンの歌や演奏を楽しんでいる。アーティストとリスナー、オーディエンスとの距離が近い! 終演後に挨拶し、「たのしかったです!」「ありがとうございます!」とやり取りできるのもすばらしい。ひいきのミュージシャンのCDを買い、YouTubeのチャンネル登録をし、次のステージをネットでチェックし、自転車でライブ会場へふらっと出かけるのだ。みなさん、ハイレベル!

すると、わたしが「売れない物書き」だというのが、どういうわけかバレている。CDにサインをもらうとき、為書きしていただくからか。その名前を記憶し、ネットで検索すれば「大森葉音(おおもりはのん)」が引っかかるわけだ。

「本買いました!」

「サインください!」

などと言われたら、「は! かしこまりました」「了解いたしました!」と平身低頭。そういう方々は「最恵国待遇」である。一部のライブ会場の経営者、アーティストさんたちには拙作をお買い上げいただき、頭があがらない(うれし泣き)。

「司会しているラジオ番組のゲストになってくださいますか?」

「でるでる!」

ところで、この「ハノン」という名前、性別不明である。

ラジオのリスナーさんも「次回のゲストは作家のオーモリハノンさんです」と紹介され、「女性の作家さん?」と思われたらしい。まぎらわしくて申し訳ありません。正体はこぎたないジイサンです。

評論や書評など、硬めの仕事は「大森滋樹」名義。小説やエッセイなど、やわらかめの仕事は「大森葉音」名義。ラジオでも少し話したが、以上のように名前を分けて仕事している。

「大森葉音」で小説家デビューした直後、こんなことがあった。

手紙など、郵便物で「葉音」名義のものが増え出したのだ。不審に思ったのだろうか。郵便局の配達担当者がわざわざ拙宅を訪問した。40歳代の男性である。

担当者「最近、『大森葉音』さん宛の手紙が増えていますが、大森(滋樹)さんのポストに入れて大丈夫ですか?」

わたし「大丈夫です。入れてください」

すると担当者は、訳知り顔に「ニヤリ」と笑い、「おめでとうございます」と祝意を述べた。

「あ、ありがとうございます」と応答し、このときは、(なんで小説家デビューしたこと、このひと知っているんだろう? 出版社関係の郵便物が多いからかな……)などと思ったが、よく考えるとおかしい。「ニヤリ」の表情は、すなおな祝意という印象ではなかった。なんだか底意というか、なれなれしさというか……「うまいことやりましたねえ」とでもいうような、感触が伏流していたのである。

担当者が帰った後も、もやもやと気になって、頭のかたすみで考えつづけた。

そして「はっ」と気づいたのである。

葉音さんはおれの新妻だ! おれは葉音さんと結婚したと思われたのだ!

あの「ニヤリ」は、「ご結婚おめでとうございます! しかし、ハノンという名前から奥さんのご年齢はかなりお若いはず。こんなジイサンなのに、よくもまあ……。いずれにせよ、老後の介護の心配は軽くなりましたね!」という意味を含んでいた……。

性別不明の名前、ミステリではよく叙述トリックに利用される。しかしこの場合は、性別の誤認、生活状況の誤認、居住人数の誤認と三重の欺瞞(?)が成立した……。

あー。また前置きが長くなってしまった。今日は「名前」の話である。

札幌在住のマンガ家、星野之宣が半藤一利のロングセラー・ノンフィクション『日本のいちばん長い日』をマンガ化した。

1945年8月14日正午から、昭和天皇みずから日本国民に「終戦の詔書(しょうしょ)」を読み上げる(録音だが)玉音放送が流れる15日正午までの24時間を活写した半藤一利の渾身のドキュメントだ。2回、映画化されている。

星野のマンガ版では、1945年ではなく、1853年の黒船来航から描かれていることが話題になった。「尊王攘夷」という大義名分による暗殺(桜田門外の変)、政権転覆(倒幕、大政奉還)などが、その後の軍国主義化や15日のクーデター未遂事件にまで一貫して通底しているとみなす史観だ。

原作ではあまり触れられない民間人の戦争被害の状況を適宜、挿入し、圧倒的な画力で緊迫の24時間を描いている。画歴の長い星野の新しい傑作である。

広島、長崎に投下された新型爆弾=原子爆弾の威力を前に、ポツダム宣言を受諾し、戦争終結(降伏)を決断する昭和天皇や鈴木貫太郎首相に対し、陸軍大臣の阿南惟畿(あなみこれちか)や青年士官の畑中健二少佐らが抵抗する。おおまかな図式を説明するなら、以上のような2勢力の対立だ。だが実際にはさらに事情が複雑で、さまざまな思惑が24時間にからみ合い、錯綜し、もつれては、ほどける。この国の来し方行く末に関心のある方は、ぜひ一読を。

畑中少佐はクーデター未遂事件の中心人物だ。半藤一利のオリジナルでは、少佐は次のように描写、説明される。

大きな歴史の流れに抗するには、断固たる決意と、正しかろうが間違っていようが、それは問わない愛国的純情、それに決死の覚悟が必要であろう。畑中少佐はこれらの上に、奇妙な人間的魅力をそなえていた。活力にあふれた個性と、単純すぎるがそれだけにかえって人をひきつける純真さとが加わっていた。それになによりも彼は、多感な青年であり軍人であった。

畑中少佐はぱっと表情を明るくした。にっこり笑った彼の顔には満身の喜びがあふれていた。すっかり日焼けした顔に白い歯が美しく印象的である。握手は温かかった。井田中佐は疲れもとけていくような気がした。明日になれば新しい日本がはじまっているか、さもなければ、われわれは死んでいるだろうと中佐は思った。

「純粋さ」「美しさ」「すがすがしさ」などが、少佐の描写では強調される。

阿南陸相でも事情は共通している。

いつか首相も椅子を離れていた。陸相の言葉には美しいひびきがあった。目には真剣な光があった。首相は長い眉を動かして、わが子を見るように陸相の緊張した顔をじっとみてから、その肩に手をやった。

「美しさ」や「真剣な光」に注目しよう。阿南陸軍大臣は15日早朝、敗戦の責任を取り、切腹する。皇居を警護する近衛兵を誤誘導しクーデターを画策し、上官を惨殺した畑中少佐は「うすく腹を切り」、拳銃で自決した。

「玉砕」「散華(さんげ)」など、死を美化し、純潔やいさぎよさを強調するのは表現上のクリシエ(紋切型、常套句)だ。滅びくゆくものは美しく飾られる。一方で、対照的なのが鈴木貫太郎首相の描写となる。

面白いことに最高の長老である鈴木総理の頬がいちばんつややかであった。この老人は若い秘書一がおどろくほどの頑健さを示し、狂瀾怒濤の最後の時間を支えているたったひとりの人間としては、実によく眠りよく食った。いつも平常の心を失わず、閣議ではほとんどなにも喋らず、無感動な表情のまま、聴えているのか聴えていないのかわからぬままに、同じ姿勢をとりつづけてきた。その心の底を見破るのは容易でなかった。

(「秘書一」とは鈴木の息子で、秘書官でもある「鈴木一(はじめ)」のことである)

「無感動」で「茫洋」としており、めったに腹の底を明かすことはない。何を考えているのかわかりにくい、腹黒い「タヌキおやじ」的な表現なのだ。『日本のいちばん……』では、その苦労や骨折りを高く評価し、「老獪さ」はまったくなく、半藤は同情を寄せて労をねぎらっているが、阿南陸相や畑中少佐とのコントラストは明白である。

この「美しさ=死」と「醜さ=長命」という対立は日本の歴史や文化に連綿と引き継がれた感性なのだ(鈴木首相は決して「醜く」描かれているわけではないが、分かりやすく単純化する)。

さかのぼると『古事記』で語られる「木花之佐久夜毗売(このはなのさくやひめ)と石長比売(いわながひめ)」の説話が嚆矢(こうし)だろう。

天から降臨した邇邇芸命(ににぎのみこと)が地上で、美しい女性と出会う。名前を問うと「大山津見(おおやまつみ)の娘、木花之佐久夜毗売」と答える。邇邇芸命はすぐに求婚するが、彼女は「わたしは答えますまい。父がお答えしましょう」と応じる。事情を知った大山津見は喜び、木花之佐久夜毗売と一緒にその姉の石長比売をそえて邇邇芸命に送り出した。ところが、姉の方はたいそう醜い。そこで邇邇芸命は石長比売を大山津見のもとへ送り返した。

大山津見は腹を立て、次のようにいった。

「石長比売を送ったのは、風や雪が吹いても邇邇芸命の生命がつねに岩のように盤石であるからだ。木花之佐久夜毗売を送ったのは、木の花が栄えるように繁栄することを願ったからである。今、石長比売を送り返してきた以上は、邇邇芸命の寿命は花の命のように、はなかく、短命となるであろう」

そんなわけで「今に至るまで、天皇(すめらみこと)たちの御命長くまさざるなり」。

神話論的には「バナナ型神話」と呼ばれる話型である。この伝承では「美しさ=死」と「醜さ=長命」という二項対立が、ばっちり描かれている。これは九鬼周造が『いきの構造』で分析した、江戸時代に成立した美意識「粋(いき)」と「野暮(やぼ)」だ。

読んだのはもう30年近く前なので記憶で書く。九鬼によるとは「粋」とは「あきらめること」だ。あっさり、さっぱり。「江戸っ子は宵越しの金はもたねえ!」と啖呵(たんか)を切るのが「粋」である。これはものごとに執着せず、いさぎよい態度だ。一方、「野暮」は思い切りが悪く、ずるずると未練を引きずる状態である。頑固で融通がきかず、ひとつのことにこだわりつづける。これには集中力と持続力が必要なので、決して悪いことではない。しかし、江戸庶民はこうした態度を「かっこわるい」「ださい」とみなした。「粋」は木花之佐久夜毗売、「野暮」は石長比売のイメージである。

中世以降、政権交代における日本の歴史上の人物を瞥見(べっけん)すると、純粋で夭折(ようせつ)する木花之佐久夜毗売系統、複雑で老獪な石長比売系統に弁別できる。

源義経 ―― 源頼朝

楠正成 ―― 足利尊氏

豊臣秀頼 ―― 徳川家康

西郷隆盛 ―― 大久保利通

左が木花之佐久夜毗売、右が石長比売の系譜である。「史実がそうだ」というのでなく、後世のひとびとがそういう意味体系で「物語」をつくる傾向にある、ということだ。

『平家物語』では、清盛は別にしても、あえなく滅んだ平家一門も木花之佐久夜毗売のように描かれる。没落していく貴族階級が木花之佐久夜毗売であり、勝者の新興勢力=武士たちが石長比売である。

また、藤原氏の摂関政治も「幼少の天皇=木花之佐久夜毗売」、「老獪な摂政・関白である藤原氏の氏長者(うじのちょうじゃ)=石長比売」とみなすことが可能だろう。

『源氏物語』についても、花の名前で呼ばれる桐壷、藤壷、葵上、夕顔などは短命だったり悲運だったり。一方、鉱物系の文字が入る明石の上は娘が入内し、東宮(後に帝)に寵愛され、その娘はみごと後の皇太子を生む。源氏が愛した紫の上(この「紫」には桐や藤の花の色がにおわされている。そもそも藤壷の姪だ。「紫のゆかり」のひとびとである)を差し置き、明石の上や明石一族は大繁栄するのだ。

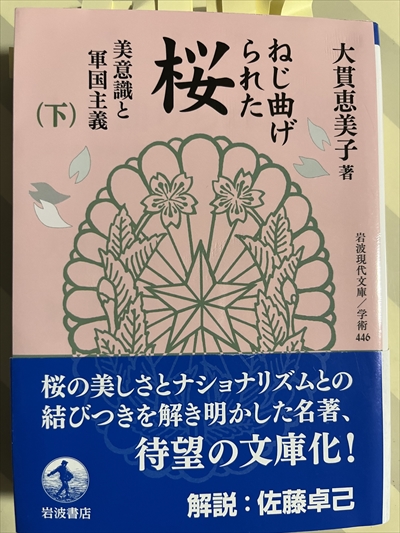

最近読んだ本では、大貫恵美子『ねじ曲げられた桜 美意識と軍国主義』(岩波現代文庫)が似たようなテーマを扱っていた。もっとも、この本では「桜」の表象イメージひとつに絞り、石長比売は閑却されている。

美しく咲き誇り、「繁栄」の象徴だった桜が、しだいに「散る」美しさに重点を変移させ、終戦間際の特攻隊のイメージに利用される。散る桜は「天皇国家への犠牲」の象徴として「動員」されたのだ。シンボルが歴史や文化、政治に、意識的あるいは無意識的に利用され、ひとびとの心理や行動を操るさまが、文献の詳細な分析を通して描かれる。

特に、学徒出陣した五人の特攻隊員の手記の分析・解析は圧巻。20代前半の、東大や京大の学生であり、ドイツ語やフランス語の原書を読みこなし、内外の知識・教養を深めていた彼らが、「思想」において軍に抵抗しながら、「行動」において従わざるをえない苦衷、葛藤、懐疑、逡巡に、作者は身を寄せている。巻末には彼らの読書リストが掲載されている。プラトン、アリストテレス、カント、ヘーゲル、ニーチェ、マルクスからシェークスピア、ダンテ、ゲーテ、バルザック、ドストエフスキー、はては漱石、鷗外、西田幾多郎、田辺元まで、「博覧強記とはこのことか」という教養主義的な質と量に圧倒される。軍はこういう有為な人材を率先して、犠牲に処したのだ。18歳の特攻隊員が出撃に際し、軍服に桜の花枝を挿した写真が文庫上巻末には掲載されている。親本が2003年に刊行され、今年、文庫化された。たいへんな労作である。

実際、日本の歴史、文化、風俗、習慣において、「木花之佐久夜毗売VS石長比売」の意味体系はいたるところに発見できる。川端康成の『眠れる美女』、三島由紀夫の『豊饒の海』、村上春樹の「鼠と僕」……。

北海道、札幌にはこんな都市伝説がある。

「ホワイトイルミネーションを一緒に見たカップルは別れる」

「摩周湖の霧が晴れ、美しい湖面を見られたカップルは長つづきしない」

「ホワイトイルミネーション」は、11月下旬から2月中旬まで、札幌の大通公園や駅前通りに飾られる電飾アートだ。周囲の雪がその光を乱反射し、幻想的な美しさを演出する。観光客にも地元民にも人気のあるイベントだ。美しい湖や電飾アートイベントと、短命な恋愛が組み合わされる。みなさんの地元にも、そういう噂、都市伝説がありませんか?

昭和の軍国日本――『日本のいちばん長い日』に話を戻すと、中途半端に降伏するのではなく、本土決戦を敢行し、勝てなければ、日本民族はうつくしく「散る」はずだった。美しく全滅できなかった――つまり木花之佐久夜毗売になれなかった場合、生き残った日本人はみな、石長比売になってしまう。つまり、腹黒くも醜く生きのびた戦後がはじまる……日本人は「堕落」したという発想が、かんたんに生まれてしまうのだ。こういう発想のひとびとにとって「戦後は醜い」のである。

坂口安吾はその発想を逆手に取った。木花之佐久夜毗売とは「純粋さ」「美しさ」なのだから、「堕落を突き詰めて、純粋にしてしまえ」というのだ。まじりけのない堕落。その純粋さにおいて、木花之佐久夜毗売が戦後に復活できる。それが安吾の「堕落論」の要点だ。

木花之佐久夜毗売、石長比売の意味体系を意識しないと、わたしたち日本人は「自然に」思考を操られてしまう。長い日本の歴史や文化の反復強迫観念から、できるだけ自由になるべきである。

横溝正史の『犬神家の一族』では、松子・竹子・梅子(植物系名称)と珠世(鉱物系名称)の対立を読み取れる。この小説では従来の意味体系の転換を図っていると読めるのだが……あんまり述べるとネタバレになるので、やめておきましょう。

さて、「大森葉音」という名前、文字面はバッチリ植物系――つまり木花之佐久夜毗売系統だ。しかし、こんなジイサンなので、今さら「美しさ」「純粋さ」とは無縁である。せいぜい命根性きたなく、他人にいやがられながらも、できるだけ長生きしてやろうと腹黒く、たくらんでいる。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon