「独ソ戦」を知る5冊+1冊。-市街戦という絶望、包囲戦という悲劇。それでも失われない希望についての1冊-

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)

今年(2022年)の本屋大賞に逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』が決まった。

本屋大賞は基本的に本好きと本好き本屋さんのお祭り、といった趣のものなので本来であれば素直に「おめでとうございます!」てなものなのだが、今回ほど重い本屋大賞もない。著者本人もNHKのインタビューにて「あまりにもタイムリーになりすぎたことが本当につらい」と語っておられた。

この物語、舞台は「独ソ戦」で、主人公はソ連の女性兵士なのだ。

独ソ戦は第二次世界大戦の戦いのひとつだが、「ひとつ」とあっさり言ってしまうには死者数があまりにも突出しすぎている。ドイツは800万人以上が、ソ連では2,000万人以上が(3,000万人ともいわれている。なんという誤差だ!)が命を落としたという。

太平洋戦争での日本の死者は軍民あわせて300万人。それだけの人間たちがわずか数年で消えてしまったことが、その後の日本の社会に及ぼした影響はあまりに大きく、長く、そしていまだに消えていないことを踏まえたい。

ドイツとソ連の戦いのあまりに突出した激しさは想像を絶する。そしてその激しさはどのようにして生まれてしまったのか、それを今こそ考えたい。旧ソ連の人々が、現代では考えられないほどにきびしく、激しい戦いをしている今だからこそだ。

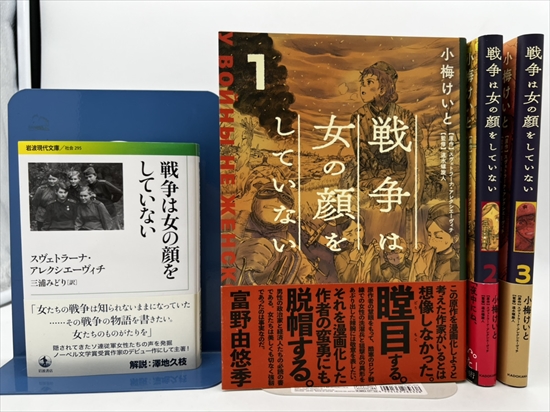

『戦争は女の顔をしていない』(アレクシエーヴィチ著|岩波現代文庫)

『いまさらですがソ連邦』(速水螺旋人著|三才ブックス)

戦争は女の顔をしていない』は逢坂冬馬氏が『同志少女を~』を執筆するきっかけとなったドキュメンタリー。ウクライナ出身のジャーナリストで2015年にはノーベル文学賞を受賞したスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ氏が執筆。大祖国戦争(旧ソ連および現ロシアで独ソ戦は「大祖国戦争」と呼ばれている」)に志願し、出陣し、そして帰還したソ連の女性兵士たちへのインタビューがまとめられている。

彼女たちは熱烈に志願し、勇敢に戦って、生還し、自らの戦いを時にユーモアを交えながらも淡々と語ってゆく。そこに彼女たちには明確に銃を取る理由があったこと、戦い抜かねばならなかった理由のあること、そしてドイツへの降伏などなぜ一切ありえなかったかということもひしひしと伝わってくる。小梅けいと氏の丁寧なコミカライズ(KADOKAWA刊)も連載が続けられているので、そちらを先に読んでみると取っ付きがいいかもしれない。

そのコミカライズ版の監修を行っている漫画家・速水螺旋人らによる解説書『いまさらですがソ連邦』は、なぜ旧ソ連がそこまで戦ったのか、女性兵士かそれほどまでに多かったのか、更にそうした精神的な風土が旧ソ連の社会にいかにつくられていったかもかわいらしい挿絵と文章で描かれているので、ソ連入門書として大変にわかりやすい。

『ベルリン陥落1945』(アントニー・ビーヴァー著|白水社)

『戦時下のベルリン』(ロジャー ・ムーアハウス著|白水社)

いわゆる「市街戦」がどれだけ悲惨なものになりうるかを知るならこの2冊。独ソ戦、さらにベルリン市街戦を知りたいと思った人は、この軍歴持ちのイギリス人歴史作家アントニー・ビーヴァーなど、これら著作にほぼ必ず当たることになる。

ベルリンは当時としては世界最高レベルの防衛能力を持つ都市であったのだが、それでも赤軍はその防衛網を破った。ソ連人を劣等民族とはっきり決めつけて殲滅すると宣言し、その後は自分たちが住む、生存圏とする、そんなことを言う国家元首のいる街は、どんな犠牲を払ってでも打ち破るべきである、という凄まじい意志が戦闘の激しさを支えていたことがわかる。

問題は陥落後だった。赤軍兵士が引き起こしたベルリン女性への強姦事件に関する記述には目を覆いたくなる。ある医師の推計。10万人がレイプされ、その後1万人が死亡した。その多くは自殺だったという。これも軍民が入り乱れて戦うゆえの市街戦の絶望だろう。

『レニングラード封鎖』(マイケル・ジョーンズ著|白水社)

レニングラード(現サンクトペテルブルク)で行われた戦いは市街戦ではなく「包囲戦」だ。

ドイツ軍はレニングラード市を包囲して、ヒトラーはドイツの駐フランス大使にこう言ったという。「この都市はすでに封鎖された。残っているものを爆撃し、砲撃し、水源と電力源を破壊すること、その上で、生き残るのに必要なもの一切を住民に与えないことだ」。

包囲戦で起こるのは市街戦とはまた別の地獄、飢餓地獄である。市内の補給は途絶し配給は極端に減少し、基本的にはひとり1日2000キロカロリーが必要なところ、おそらく300キロカロリーを切ったと言う。1日サンドイッチ1枚、しかも栄養価はおそろしく低いそれで暮らすことを想像してみたい。あなたは生きることができるだろうか?

レニングラードでは、2年半で3人に1人が街から消えた。900日間にわたる包囲の後、市民60万人が、研究によっては100万人が死亡したということになる(当時の都市人口は約300万人)。また、市内のいたるところで人肉食はほぼまちがいなく行われていたという生還者の重い証言には大きな衝撃を受ける(みな相応に具体的で、真実であろう。なかなかに信じ難いのだが)。

これだけの地獄絵図となっても市民は降伏などほとんど考えなかったこと、すさまじい覚悟でこの包囲戦を耐え抜いたことも伝わってくる。やはりドイツ相手に交渉の余地はないのだ。人道回廊も何も持ちかけようがない。飢餓で自分たちを根絶やしにしようとしている相手だ。飢餓に耐えかねて都市を解放しても、今度は火力で根絶やしにされるだけ、ということがよくわかっているのだ。

『災害ユートピア』(レベッカ・ソルニット著|亜紀書房)

これだけの犠牲を払った旧ソビエトの人々が、いま二手にわかれて激しい戦いを続けている。これがいったい絶望でなくて何だろうか、と思う。

多くの人がその絶望を目の当たりにして心を痛めていることも、広く知られるようになった。関連ニュースの際には「衝撃的な映像が流れますのでご注意ください」というような注釈もよく見られるようになったし、「関連ニュースで心がつらくなったらどうすればよいか」という記事もよく見かけるようになった。

悲惨で絶望的な独ソ戦の5冊を紹介したが、それでも希望はあるということも言いたい。

『レニングラード封鎖』にはこんな記述がある。「他人を助けたいという思いが、人々に生き延びようとする気を起こさせた」。レニングラード市民の封鎖中に行った生きるための励まし合い、助け合いは悲惨なエピソードと同じくらいのページを割かれて描かれている。エピソードすべてに人間の気高さというものを感じさせる。ショスタコーヴィチ「交響曲第七番」の強さは、追い込まれながらも人間性を失わなかった市民たちによって下支えされているものであることがわかる。

アメリカの著作家レベッカ・ソルニットの『災害ユートピア』は、大災害に見舞われることになった地域で、なぜ人々は無償の行為で助け合うのか、混乱の中にあっても人々は秩序だった動きができるのかを、サンフランシスコ地震やロンドン大空襲、メキシコシティ大地震などを例にとって解き明かした名著である。

戦いは悲惨で、激しい。しかしそれ以上に篤い助け合いがウクライナの各所で、ポーランドで、ハンガリーで、スロバキアで行われているはずだ。それらがいつか戦いを圧倒すると願う、信じる。

(了)

専門書に力を入れている古本屋です!

ご相談は、お気軽に・・・、

・古書店三月兎之杜のWEBサイト

・WEBご相談フォーム

・LINEお申込フォーム

・フリーダイヤル:0120-996-504(10-20時/年中無休)をご利用下さい。