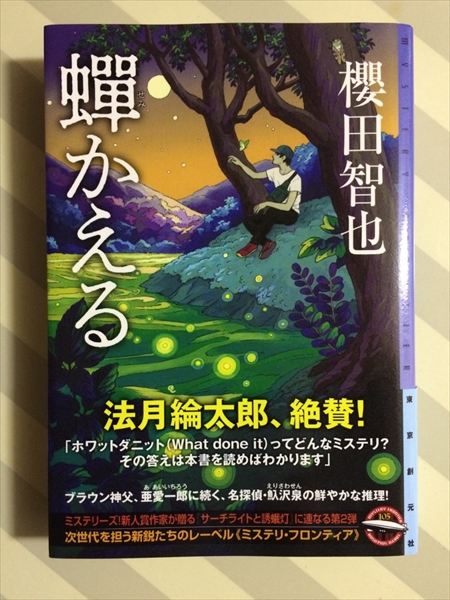

今年のミステリ&エンタメ小説の各種ランキングが発表になった。もうそういう時期である。そこでうれしいのは、このエッセイでもご登場願った櫻田智也の新作『蟬かえる』(2020年・東京創元社)の快進撃だ。(第2回「マジックショー/トークショー」)

週刊文春のミステリーランキングで10位、「このミステリーがすごい!」(宝島社)で11位、「2021本格ミステリ・ベスト10」(原書房)で2位、ミステリマガジン「ミステリーが読みたい!」(早川書房)で9位。

コロナ禍で死ななくてもいいひとたちが死に、そうでなくてもふつうに老衰や病気で有名人が死に、なんだか理由がわからないけど芸能人が自殺し、作家たちも「え。あのひとが!?」というひとたちが死んでしまい……ひとの死に妙に敏感になったのか、訃報が身にしみた1年だった。そんな年の、最後の最後で、こうやって知っているひとが活躍し、脚光を浴びている姿を目にすると……これがまたいい! ひときわ身に沁みるのである。来年こそは、みなさん、来年こそはよい年にしたいですね(というと、鬼が笑うらしいが……)。惜しむらくは、櫻田さんに直接お会いし、この気持ちを伝えられないことである。札幌は11月から集中対策期間だが、これを1月15日まで延長するという。街中は閑散とし、観光客がカメラをかまえる名所・時計台も地元民が素通りするだけ。時短営業が要請されているせいか、対面接客の店舗は20~21時には閉店。休業している店も多い。

このエッセイで言及した北海道ミステリークロスマッチのメンバー(松本寛大さんにご登場願った第5回「ハードボイルドの春」をご参照ください)と毎年、忘年会を開催しているが今年は流会である。お。ここで今年からクロスマッチに参加なさった立原透耶さんが日本SF大賞の候補にノミネートされたという情報が。やー、今年の最後でこういうことがあるとは……(略)。長生きはするものですな。うれしいうれしい。

話を戻すと、そういう喜びを仲間と分かち合う機会は来年以降にもちこしである。むむむ。残念なり。

『蟬かえる』は昆虫マニアの探偵役、魞沢泉(えりさわせん)が虫の生態に関する知識をいかし、不可解な状況や謎を解き明かしていくシリーズの2作目だ。

前作、『サーチライトと誘蛾灯』(2018年・東京創元社)は泡坂妻夫フォロワーという印象だったが、『蟬かえる』では櫻田さんの個性がより強くかんじられ、作品は表現者の世界の切り取り方、認識の仕方をむき出しにするものだな、との思いを強くした。『蟬』での櫻田さんはときに哀切で、ときに怒り、またときにユーモラスである。それは虫の世界という、身の回りの環境と関わるもので、その関わり方の深さと遠さに読者は圧倒されると思う。

そこで、ふっと思い出したのは動物行動学者のコンラート・ローレンツだ。

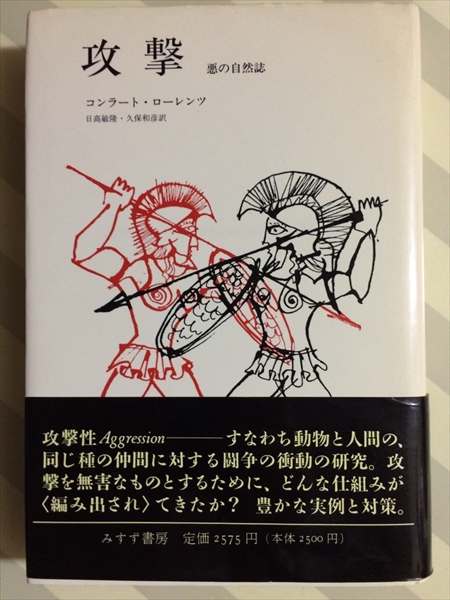

ローレンツの古典的な名著『攻撃 悪の自然誌』(日高敏隆・久保和彦訳/みすず書房)ではさまざまな昆虫、鳥、動物、魚の生態が紹介される。

しかし、「攻撃」とタイトルにあるように、その主要な関心は攻撃衝動の発現メカニズムだ。植物以外、自発的に移動可能な生き物にはテリトリー空間がある。これは自在に伸縮する、目に見えない心理的な空間だが、虫にも魚にも人間にもある(群れる生きもの――渡りの鳥たちなどでは、消えてしまう)。このテリトリー空間に他の個体が侵入すると、生物は攻撃スイッチが自動的にオンになる。侵入した他個体を追い払おうと、歯をむき出しにし、筋肉を緊張させ、うなり声をあげる。ところが、雌体(メス)と雄体(オス)が出会い、生殖行動に移るときには、攻撃スイッチはオフのままだ。互いのテリトリー空間を侵犯し合っているというのに。

この謎を解くために、ローレンツは3種類のオドリバエの習性を紹介する。

まず、オドリバエA。このハエはオスよりメスの方が、体が大きい。ゆえに交尾のためにメスに近づくオスは、命がけである。メスのテリトリー空間に侵入することで、その攻撃スイッチを入れてしまうからだ。オスはメスの隙をうかがい、早業で近づき交尾をすませ、さっと逃げるように飛び去る。ぼやぼやしていたら、体格の大きなメスに肢体を押さえられ、食われてしまうのだ。

次がオドリバエB。オスはきらきら光る細い繊維(材料不明)をボール状にまるめ(「きれいな白い風船」)、つかまえた小さな虫を数匹つめ込む。それを用意した後、メスのところに飛んでいき、まずはそのボールを「プレゼント」する。きらきら光るボールに「なにかしら」と注目し、なかをよく見ると食べものが入っているわけだ。このように、その攻撃衝動を別の対象に誘導し、オスは交尾をすませ、さっと逃げ去る。ぐずぐずしているとボールを食べ終えたメスに食われてしまう。なかには、小虫の入っていないボールもあるという。YouTubeで画像検索すると、比較的小柄なオスが、自分より体格のよいオスを狩り、メスに与えて食べさせている最中に交尾をおこなっている動画を見ることができる。愛と死の三角関係(?)である。

最後がオドリバエC。このオスも光る繊維を利用するが、もうボールは作らない。みごとな小さなヴェールをつむぎ、中肢と後肢の間に張り、飛びまわるのだ。日の光を反射させ、きらきら輝くヴェールのダンスを目撃したメスは「まあ、すてき」と思うのか、オスとの交尾を拒まない。攻撃スイッチはオフのままだ。

ローレンツは明言していないが、おそらくA→B→Cの順でこのオドリバエは進化した、と推測できる。特にB、Cの婚姻形態を彼は「儀式」と呼んでいる。人間社会にも似たような儀式がある。ローレンツが言及するのは、北米インディアンの和平儀式である「喫煙」だ。敵対する部族のインディアンのリーダーどうしが、お互いにパイプでぷかぷかタバコを喫(す)う。どれくらい長時間、喫煙するのか分からないが、ある程度の時間、ふたりが一緒に同じことをした後、和平が成立するという。

しかし、わたし自身は公共空間におけるマナーを連想する。乗客の少ない車両の電車のイスにひとりでゆったり、わたしが座っているとする。わたしのテリトリー空間は大きく広がっている。電車が駅のホームに停車し、新しい乗客が乗り込んでくる。この場合、お互いのテリトリー空間を尊重し、新来の客は離れた座席に腰を下ろすのが一般的である。無言で隣に座ってきたら、わたしは驚き、警戒するだろう。相手に不審や疑惑を抱き、緊張する。しかしここで、「こんにちは。隣に座ってもいいですか」と相手が一言いってきたら、無言で座られるより警戒しない(警戒はすると思うが)。警戒衝動がある程度、抑制されるのだ。「あいさつ」――礼儀やマナーには、そういう力がある。

ローレンツの著作には、このように昆虫や動物を通して人間、人間社会のあり方を再認識させるところがある。もちろん、批判もされた。「動物行動学は、動物をあまりに擬人化しすぎる」というのだ。「動物は人間ではない」と。しかし、ローレンツの反論は次のようなものだ。「なるほど、動物は人間ではない。しかし、人間は動物である」

みなさん、どちらが正しいと思いますか?

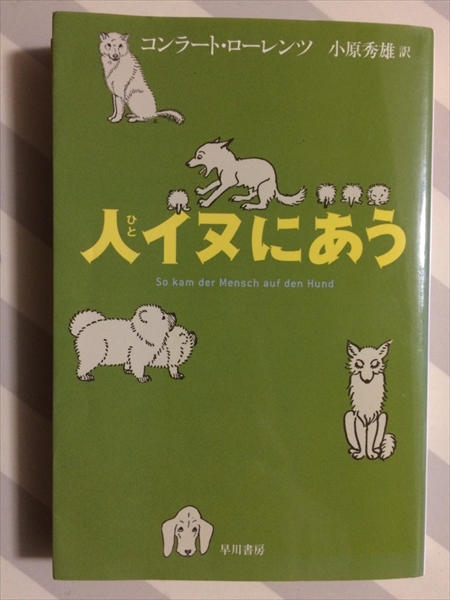

ローレンツの著作に注目したきっかけは、大学時代の友人が『ソロモンの指輪――動物行動学入門』(日高敏隆訳/ハヤカワ文庫)を所有していたことだった(当時は単行本だった)。古代ユダヤの伝説の王――ソロモン王は神から指輪を与えられた。この指輪をはめると、動物の言葉がわかるようになるという伝説がある。自然科学者であるローレンツは観察や実証から動物の「言葉」を推測するが、動物や昆虫が何を考えているか深い洞察を見せる。ハイイロガンが、はじめて接した動くものを「親」だと思い込む習性を「刷り込み理論」と名付けた。

その後、知り合ったペンギン専門の写真家のKさんのお住まいにお邪魔したときも、その本棚に『ソロモンの指輪』を見つけ、はっとしたものだ。当時のKさん、夏は東京で仕事をし、冬になると南極に「出張」する。夏の南極(南半球なので)でペンギンを撮影しまくるのだ。90年代に写真集を刊行なさって、その文章のうまさに感心したが、今はどうなさっているのかな……(ちょっとネットで検索すると、その後もペンギンの写真集を刊行しつづけていらっしゃった)。

このような自然科学者の視点から分析・考察するような文章以外にも、動物のドラマチックな一生や生活を興味深く描くところも、ローレンツの魅力だ。『人(ひと)イヌにあう』(小原秀雄訳/ハヤカワ文庫)のスタシのエピソードなど、深くこころに残り、忘れられない。

スタシは利口な雌犬で、主人のローレンツによくなついていた。しかし第二次大戦中、ケーニヒスベルク大学での仕事のため、彼は家(オーストリアのアルテンベルク)を離れなければならなくなった。出発の準備にとりかかり、日用品や衣類を荷造りしていると、スタシは挙動不審になる。あきらかにそわそわし、顔を伏せ、力なく鳴き声をあげる。エサを食べようとせず、ローレンツにぴったり寄り添い、決して離れない。ところが出発の日、別れの挨拶をしようとスタシを探すと、庭の片隅にひっこんでぜんぜん出てこない。仕方ないのであきらめ、荷物を持って駅に向かうと、犬は毛を逆立て、反抗的なようすを示しながらも、距離をたもって主人の後を追いかけた。ローレンツは駅でもういちど、彼女をつかまえようとしたが無理だった。列車に乗りこんだ時も、反抗的な態度を示したまま、離れたところから疑わしげに見つめるだけだ。

やがて列車が動き出す。すると、それまでじっとしていたスタシが駆け出した。列車に追いつき、車両に飛び乗るつもりなのだ。

事態をある程度、予想していたローレンツは(やはり連れて行くわけにはいかない)と考えていた。だから、ぎりぎりのタイミングで彼女が車両にジャンプしてきたとき、その身体を両腕で突き落とす。スタシは器用に着地し、遠ざかる列車をじっと見つめていた……。

ケーニヒスベルクに着いたローレンツはしばらくして、自分の故郷の村に突如、出現した「謎の狐」の噂を聞くことになる。近隣のウサギ小屋やニワトリ小屋を荒し、あまたの殺生を行い、郵便配達夫のズボンをズタズタに引き裂いた。ひどく痩せ細った凶暴な「狐」は神出鬼没。村人の恐怖と怒りを買っているという。

正体はもちろん、スタシだ。

彼女はもう「け。人間なんか知るか!」という心情になり、「飼い犬」としてはすっかり堕落し、野生のケダモノ(!)になってしまったのだ。その結果、ローレンツ家の庭の一角、野生動物ばかりを閉じこめておく檻に「収監」されることになった。

休暇で帰省したローレンツはすぐにその檻を訪れた。彼が入っていくと、反抗的な犬たちはいっせいにうなり声をあげる。スタシも最初、仲間たちと同じように「人間」に牙をむき出し、吠えかかった。しかし突然、「ご主人様」のにおいをかぎ分けたのだ。雷電のような驚愕が彼女の身体をつらぬいた。全身を硬直させ、鼻翼を大きく開く。激しい感情の嵐がそのこころを混乱と疑惑と歓喜の渦に巻きこむ。そして咽喉の奥から、その激情を吐き出した。30秒にわたる遠吠えだったという。

そして光の速さでローレンツの腕の中に飛びこんだ。ちぎれるほど尻尾を振り、その手を舐めまわし、「さ。もう大丈夫ですよ。こんな場所、さっさとおさらばしましょうよ」といわんばかりに、彼を出口に追い立てる。ローレンツもスタシの愛情や従順さに信頼をよせ、彼女を檻の外に連れ出す。スタシは完全に利口な「飼い犬」に戻っていたのだ。

とはいえふたたび、ローレンツは仕事の都合で故郷を離れざるを得ず……。

ここから先、興味のおありの方は実際に『人イヌにあう』にあたって確認してください。すべて語り尽くすのは物書きの礼儀にもとるし……野暮というものだ。

生きものの世界と人間の世界は相互に影響を与え合い、ひとつのサークル(環境)を作っている。櫻田さんの新作や今年のコロナウィルスのパンデミック(世界的感染拡大)、またローレンツの著作を思い出したりなどし、そんな思いを深めた1年でもあった。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon