数ヶ月前、新井素子さんと仕事で直接お会いする機会がありました。

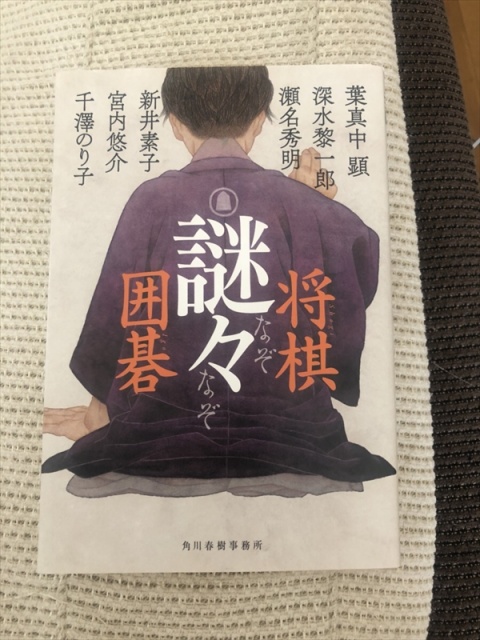

新井さんとは、日本推理作家協会の囲碁同好会で、大先輩と後輩という仲です。囲碁の例会があったのは、今年の1月の終わり。その頃は、まさかこんな状況になるとは思ってもいませんでした。

雑談では、本の話題になりました。

「私が死んだあと、本はどうなってしまうのだろうか」

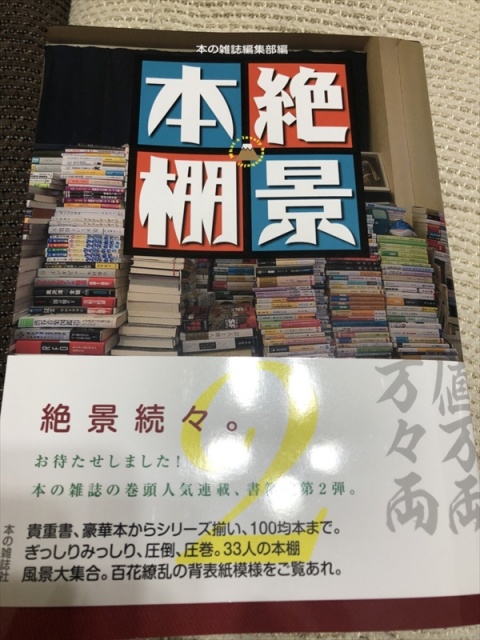

新井さんの蔵書は3万冊以上あります。本の雑誌編集部編『絶景本棚』によると、書庫の広さは29畳。壁面は本棚、中央には背中合わせになった本棚が数十列並んでいます。高さはすべて天井まであり、ご自宅が図書館のようになっています。

私も何回か書庫に入らせてもらったことがあります。壮大さに感動して、室内を走り回ってしまいました。数え切れないくらいの冊数があっても、まだまだスペースに余裕はあります。新しい棚を置くこともできそうです。

自宅に本が置けなくなったとしても、ここにはあらゆる本が保管されている。決してなくなることはない。

そんな安心感も生じていました。

でも、いつか、新井さんの蔵書も処分しないとならない日が来るのでしょうか。あまり考えたくないことです。いえ、「あまり」ではなく、「絶対」考えたくありません。

「ぬいぐるみさんたちも一緒に新井素子博物館を設立しましょう」

「維持費が大変よ」

「1人500円くらい入館料を設定しましょう」

「管理はどうするの」

「アルバイトを雇いましょう」

「お金が払えないよー」

「ボランティアでもいいという人がいるはずです」

「そんなわけにはいかない」

ここで、「私が管理します!」とどんなに言いたかったことでしょう。

初めて新井さんの著作を読んだのは、小学校5年生のときです。講談社文庫版『グリーン・レクイエム』を手に取ったことを覚えています。

それから、集英社コバルト文庫『あたしの中の…』からコバルト文庫を刊行順に読み、角川文庫で文庫化されたばかりの『ひとめあなたに…』で衝撃を受けました。私の思春期入り口は新井さんとともに始まったといっても過言ではありません。言い換えれば、神様に近い存在です。

振り返ると、小学校6年生のときには『星へ行く船』シリーズの二次創作をしていました。夢で『……絶句』の拓ちゃんと会話したこともあります。

作品だけでなく、新井さんご自身にも興味を持ち、本の「あとがき」にも注目するようになりました。今の仕事の原点は、もしかしたら新井さんなのかもしれません。

だからこそ、立候補できないのです。

だって、新井さんのいなくなった世界なんて、考えられません。その前に、きっと私がいなくなっています。

「新井さん」

「はい!」

「あの、私、200歳くらいまで生きるつもりなんです」

「え?」

「新井さんも200歳まで生きましょう。それだけ時間が経てば、きっと解決策は生まれます」

「それでいいのかなあ」

「絶対楽しいですよ!」

私は途中の考えをすっ飛ばして、結論だけ語るクセがあります。ここにいたる経緯をお話したら、新井さんは納得してくださいましたが、それでも、突拍子もないことを言っていることには変わりません。もう少しどうにかならないものかと、自分でも思っています。

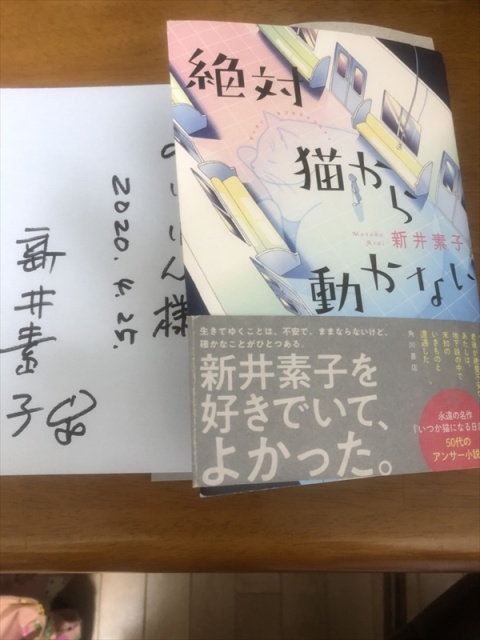

このお話をしたとき、新井さんは『絶対猫から動かない』を刊行されたばかりでした。若者ではなくなった男女たちが、夢魔から中学生を守る話です。読了後、帯に書かれているように、「新井素子を好きでいて、よかった」と、心底思いました。

囲碁は、竹本健治さんがすごく楽しそうに打っていらっしゃるから興味を持ったということもありますが、新井さんといつか一緒に打ちたいという思いもありました。

40代後半になってから、私は未来を考えることに抵抗を覚えています。ここ数年、恩師、父、義父母が立て続けに他界しているせいもあります。

でも、100年後、新井さんと「いろいろあったね」と囲碁を打っていることを想像すると、いつか自分も世界もすべて消滅するという恐怖心が薄れていきます。

こんな風変わりなファンが身近にいるなんて、新井さんも大変だろうなあと思っています。

1973年生まれ

作家。近刊は『暗黒10カラット-十歳たちの不連続短編集-』(行舟文化/2022年)。

ボードゲーム好きで『人狼作家』の編集も手がけ、羽住典子名義でミステリ評論活動も行っている。

X:https://x.com/noriko_c

-古書店三月兎之杜からの詳しいご紹介-

・日本推理作家協会会員、本格ミステリ作家クラブ会員。

・2007年に二階堂黎人氏との合作『ルームシェア 私立探偵・桐山真紀子』にてデビュー(当時は宗形キメラ名義)。その後は単独名義にて『マーダーゲーム』『シンフォニック・ロスト』(以上講談社)を発表。なお講談社ノベルスの公式WEBサイト「あとがきのあとがき」では、『シンフォニック・ロスト』執筆時のご苦労話が読めます。

・2017年に単著三作目『鵬藤高校天文部 君が見つけた星座』(原書房)を上梓。ほかに共著として『人狼作家』(原書房)、『サイバーミステリ宣言!』(角川書店)、『平成ストライク』(角川文庫)など。

・ミステリ作家としてご活躍の一方、羽住典子名義で評論家としても精力的に活動中。所属する「探偵小説研究会」では『本格ミステリ・ディケイド300』、『本格ミステリ・ベスト10』(共に原書房)の編纂にも携わられております。

・2023年10月より、秋葉原ジャンク通りの<和牛カレーが堪能できるカレー専門店>「レボリューション×エボリューション(レボエボ)」のオーナー。

<店舗情報>

Website:https://akiba-curry.com/

X:https://x.com/RevoEvoCurry