1月末、伯母が永眠した。92歳だった。

以前から「そろそろか」という話を耳にしていたので、こころの準備はできていた。葬儀に参列するため急遽、実家のある岩内(いわない)町へ向かう。

前に書いた通り、わたしの生まれた町は後志(しりべし)管内の仁木(にき)町である(第1回エッセイ「緑の扉」参照)。札幌から車でだいたい2時間弱の距離だ。岩内だと2時間強。地方公務員だった父親の仕事の都合で、後志管内の田舎町を転々と引っ越していたのだ。

伯母は樺太(からふと)生まれで、終戦を期に北海道に移住してきた。岩内では最初、病院で看護婦(今風にいえば「看護師」)の仕事をしていた。そこで伯父と知り合い、結婚したらしい。

伯母の看護婦時代、昭和29(1954)年9月末、洞爺丸台風が北海道に上陸した。函館では数隻の青函連絡船を転覆、沈没させ、1400人ほどの人的被害をもたらしたこの台風は、そのまま北上し、積丹半島付近でも猛威をふるった。暴風がごうごう吹きすさぶ夜、岩内町の誰かの火の不始末のせいで、集合住宅から火事が出来(しゅったい)。火の粉は盛大に町中に降りそそぎ、大火となった。ひとびとは火のない方向――つまり、風下に避難する。しかし、港の船に火の粉が降りかかり、炎上。この燃える船が風に流され、避難したひとびとを追いかける。町はずれまで逃げ、南の坂を上り、燃えていない地域を今度は逆方向に逃げた。だが、台風は通過すると風向きが逆転する。さっきまでの風上が風下になるのだ。炎上する船は今度、逆方向に逃げたひとびとを追うように、反対方向に流される。逃れたはずの火の手に再び、襲われる。

「幽霊船だ」と町民たちは恐れたという。

港にあった漁船の燃料用の重油入りタンクも引火した。盛大な爆発音とともにタンクは飛び上がり、周辺は火の海に。強風で酒屋の蔵の煉瓦の煙突は倒壊。町中に赤い雪と黒い雪が吹き荒れた。つまり、火の粉と灰だ。

火の勢いが収まったのは、出火からようやく10時間過ぎたころという。午後8時過ぎから午前6時ごろまで燃えつづけていたのだ。延焼面積は延べ106万平方キロメートル。人口密度日本一と当時いわれた岩内の市街地の8割が焦土になった。死者35人、行方不明者3人。1万7千人が家を失い、焼け出された。人口の7割である(北海道新聞・平成26(2014)年9月26日「風化させない/岩内大火60年【上】」)

町をゆるがす大災害だったのだが、メディアは青函連絡船洞爺丸沈没事故の方を大きく取り上げた。その結果、岩内町の大火事の報道的価値は相対的に低減した。

しかしそこに、このふたつの災害を関連づけ、ミステリとして発表した作家がいた。水上勉である。

『飢餓海峡』は昭和37(1962)年、雑誌「週刊朝日」で連載が始まった。時代設定は敗戦直後の混乱した時期に移され、岩内町は「岩幌」町と変更された。その岩幌の町へ、網走刑務所での刑期を終えた元囚人、犬飼多吉(いぬがいたきち)が訪れる。犬飼はふたりの仲間とともに町の質屋に押し込み強盗をはたらく。一家を皆殺しにし、大金を強奪し、家に火を放つ。折からの台風のせいでその火事は岩幌町全域に広がり、未曽有の被害を出すのだ。三人の元受刑者たちはその後、函館まで逃げ、七重浜が無数の死体でおおわれていることを知る。沈没した青函連絡船「層雲丸」(洞爺丸を改めた)の被災者だ。この死体の中に仲間ふたりの死体をまぎれこませれば、盗んだ金を独り占めできることを、元受刑者のひとりは気がついた……。

松本清張『ゼロの焦点』(1959)、森村誠一『人間の証明』(1976)のように、『飢餓海峡』は戦後日本人の受難を犯罪に絡めて描いた傑作である。のちに内田吐夢監督が主演に三國連太郎をキャスティングし、映画『飢餓海峡』(1965)を撮っている。こちらも日本映画史に残る傑作だ。

ミステリ関係者に会うとき、「出身は北海道の岩内です」と自己紹介しても、たいてい「どこ?」と首をかしげられる。しかし、「『飢餓海峡』で犬飼多吉に火の海にされた町です」と説明すると、「ああ!」と頭上に「理解の電球」がともる。

そんなわけで、岩内大火の話が出るたび、「おのれー、犬飼」「おまえのせいで」「多吉めー」と反射的に考えるようになってしまった。犬飼多吉が火をつけたのは「岩幌」町。あくまで架空の町なのだが。

伯母も、この大火の被災者である。病院は燃えなかったようだが、患者を避難させる必要があった。そこで患者を背負い、火の海の町を逃げたらしい。その結果、足首を痛め、手術することに。晩年、埋めこまれた金具が痩せた骨に合わなくなり、神経に触れ、歩くと激痛が出るようになった。車椅子生活だ。これらすべて、岩内大火のせいである。おのれー、多吉めー。

参列者が多かったわけではないが、こんじまりと、こころのこもったいい葬儀だった。

物書きをやっていると、家族から「家族の話を書け」「ご先祖の話を書け」「ルーツについて書け」といわれることがある。こういうメンタリティはまったく理解不能だ。もし、家族の中に物書きがいたら、わたしなどは戦々恐々である。何を書かれるか、わかったもんじゃない。

あんまりうるさく「書け書け」「話を聞け」というので、10年ほど前、「よーし、そんなにいうなら、書いてやろうじゃないか! あることないこと好き放題書いてやる。ふっふっふっふ(発表のアテなし)」とブラックな下心でノートとペンを持ち、両親の前に座った。なお、以下に登場する名前は(歴史上の人物以外)すべて仮名です。

わたし「そもそも、どういう家系なのか?」

父「ご先祖は平清盛公だ」

わたし「(ぜったいウソ)ふーん」

母「お父さんの先祖は宮城県、あたしのご先祖は石川県から北海道に植民したんだよ」

東北地方、北陸地方からの入植者は多かったと聞く。なるほど。

父「まず、宮城県から最初に北海道に渡ってきたのは、大森竹一さんだ。

竹一さんは博打が大好き。実家では鼻つまみの厄介者だった。実家は油を売る商売をやっていて、そこそこ繁盛していたが、息子が道楽好きで手を焼いていたのだ。それで、娘の琴さんに婿養子を取り、家業を継がせることにした。竹一さんには金を渡し、『この金で北海道に渡って一旗あげてこい』をいったそうだ。嫌がるかと思えば、『お! おれもこんな土地でくさっていてもしょうがないと思ってたんだ。渡りに船とはこのことよ』と喜んで津軽海峡を渡ってきた」

わたし「なるほど」

父「しかし、生まれながらの道楽好き。まず小樽にやって来た竹一さんはそこの遊郭で大金を、三日ぐらいで使ってしまった。『や。これはしまったどうしよう』と思っていると、『兄さん、簡単に金を稼ぐいい方法ありますよ』と怪しい男があらわれた。積丹半島の茅沼(かやぬま)炭鉱で炭鉱夫を募集しているという。男は周旋屋、手配師だった。

竹一さんは飼っていたタマと一緒に茅沼に行く」

わたし「タマ? 猫かな。猫、好きだったの」

父「たぶんな。竹一さんはしっかりした体格のもち主で、なかなかの力持ちだった。炭鉱夫としてすぐに頭角を現し、稼ぎに稼いだ。そしてタマさんと結婚し、子どもが五人、生まれた」

わたし「待って。タマさん? それって、飼い猫と同じ名前の女のひと? 人間?」

父「……たぶん」

ほんとうに、猫か?

人身売買なんじゃ……。

積丹半島の海岸線では幕末から、ニシン漁が盛んだった。当時、小樽や岩内は漁業で巨万の富をあげており、網元の漁師たちは「鰊御殿(にしんごてん)」と呼ばれる邸宅を建てた。京都の祇園、江戸の吉原から美女を妻妾として買い取り、住まわせていたという。

そのせいだろうか。積丹半島の海岸線は美男美女の産地として地味に有名なのである。

わたしの母の姉は、ソフィア・ローレンに似ており、その旦那さんはマルチェロ・マストロヤンニを髣髴とさせる顔立ちだった。子ども心に、「これでは映画『ひまわり』ではないか!」と思っていたものである(知らないひとはネットで画像検索してください)。その夫婦の三人娘は地元で美人三姉妹として有名である。三人ともぜんぜん似ていないが、タイプのちがう美女なのだ。

頭の中では猫と美女が微妙にブレンドされた「タマさん」が思い浮かんでいた。いったい、猫なのか、ひとなのか? 10年前なので、ミュージカル映画の『キャッツ』はもちろん、制作されていない。

父「しかし、竹一さんは念仏トンネルを掘っている最中、病気になって死んでしまった」

わたし「……うーむ。念仏トンネル。子どものころに連れていってもらった記憶があるよ。ほんとに真っ暗闇だったよね。人工照明が普及していない時代、よくあんなトンネル掘ったな」

念仏トンネルは地元で有名な観光名所である。峻険な海岸線である積丹半島は突端に灯台(神威岬灯台)がある。この灯台にたどり着くまで、波の荒い海岸を岸壁にへばりついて移動しなければならない。大正時代に、灯台守の妻や子どもが波にさらわれて亡くなる事故が発生した。そこで、海岸線をたどらなくてもいいように地元のひとが、重機なしの手作業でトンネルを掘ったのだ。入口と出口の両方向から掘り進め、計算が適当だったので、途中で掘削路が接合せず、行き違いになった。そんなわけで、作業をしていた男たちは鉦を鳴らし、念仏を唱えながら掘ったという。音の聞こえる方に岩盤を掘り、ようやく出入り口がつながった。「念仏」トンネルの由来である。別に心霊スポットというわけではない。

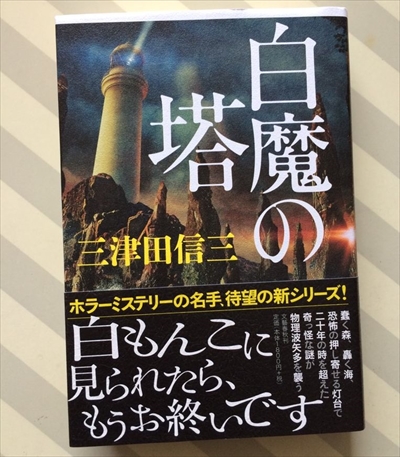

(地元民しか知らないよ、こんな話)と思っていたが、昨年刊行された三津田信三の『白魔の塔』(2019)で、ちらりと紹介されていて仰天した。お手持ちの方は141ページをご確認ください。炭鉱夫から灯台守に転職した物理波矢多(もとろいはやた)が活躍するホラーミステリである。

父「竹一さんとタマさんの間には竹朝、竹昼、竹夜と三人の息子、それに竹春、竹秋というふたりの娘がいた。竹朝さんがお前の曾祖父にあたる。

竹朝さんは日露戦争に行った。砲撃のなか、敵陣に突撃し、そこに倒れていたロシア兵に銃剣を突き刺そうとした。だが、できなかった。自分と同じ年くらいの若者が恐怖に襲われ、ふるえているのを見て、殺せなくなったそうだ。『行け。助けてやる』と日本語でいったら、意味が通じたらしい。ロシア兵はポケットから煙草とマッチを取り出し、竹朝さんに手渡し、逃げて行った」

わたし「ひいじいさん、マッチはロシア語で『マリンカ』というって、教えてくれたな。『ダスヴェダーニャ』とか、たまにロシア語しゃべっていたよね」

父「おまえが4歳のころ、死んでしまったな。

さて、二男の竹昼さんは満州に行って、行方不明になった。三男の竹夜さんは医者になる勉強をしたが、学力が追いつかず、学校に入学できなかった。しかし、本は大好きでよく読んでいたから、人間の身体の仕組みや病気についてくわしかった。そこで」

母「ちょっと待った」

ん? 母親が介入してきた。

父「なんだ?」

母「あなたのいっていることは、何から何までまちがい。あたしの聞いた話とちがう」

わたし「え? そうなの」

夫婦は黙ってにらみ合っている。

父「どこがちがう?」

母「最初から。北海道に渡ってきたのは竹一さんじゃない。その下の竹二さんでしょ。竹二さんはまじめなひとで、仕事一本やり。女遊びなんか、もってのほか。遊郭であそんだりしないよ。奥さんの名前はミケさん。猫っぽいけど、見合い結婚で、ちゃんとした人間の娘さん」

父「竹二さんは兄弟じゃない。竹一さんの従弟だろう」

母「いや、弟さん。名前からしてそうでしょ!」

父「ちがう。それに竹二さんは小さいころに死んでいるんだ」

母「それは竹三さんでしょ。竹昼さんだって満州で行方不明になんか、なってないよ。ニセコで畑作っていたんじゃない?」

それからふたりはお互いの記憶について、「ちがう」「そうじゃない」「まちがっている!」とやり合いはじめた。おかしくなって、わたしは笑ってしまった。

わたし(書け書け、いっていたくせに、ご先祖の人間関係をぜんぜん覚えていないじゃん。なんだよ、それ。「あることないこと」書いてやるって思っていたけど、さきに親に「あることないこと」いわれてしまった。負けた)

その日以来、もう「書け書け」いわなくなり、親はおとなしくなった。ほんとうに家族の歴史を書くんだったら(そんな気はさらさらないけど)、親がもっと若いころ、記憶がはっきりしているときにインタビューすべきだったな、と当時は思った。

しかしその後、

「あのめちゃくちゃな話、あれはあれで面白いかも」

と思うようになったのである。

小さいころに死んでいたはずの男が成長して道楽者になり、故郷を追われて北海道に渡る。その男は半分、死んでおり、タマという猫を飼っている。だがこのタマはときどき人間の娘に化ける。こころを入れ換えた男はまじめに働き、ミケという娘と見合い結婚する。嫉妬したタマが男に化けて、遊郭でどんちゃんさわぎし、男名義の莫大な借金をつくる。借金取りに追われた男は半分死んでいるので死んでみせる。取り立ての男が仰天して退散したすきに、タマとミケさんを連れ、炭鉱町に脱出する。そこで、念仏トンネルを掘る作業にかかわり、死者の霊魂を呼び集め、トンネルの中で鐘を鳴らし、念仏を唱える。トンネルはなかなか完成しないが、事故死した妻と子どもの霊魂があらわれ、灯台守と再会する……。

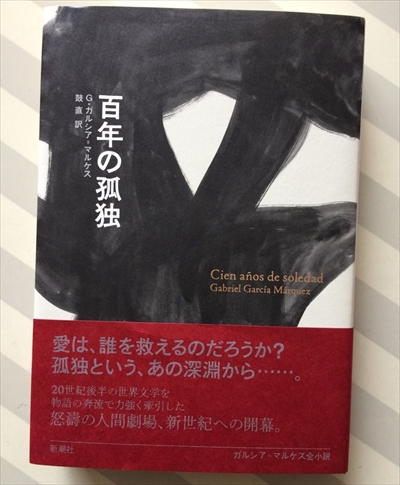

そもそも、ぶっとんだ設定や文体で書かれた植民地文学作品が過去に存在する。ガルシア・マルケス『百年の孤独』(1967)、レイ・ブラッドベリ『火星年代記』(1950)の2冊は、その双璧だと個人的に思っている。かたやマジックリアリズムの古典、かたやSFファンタジーの古典。かたや南米植民地文学、かたや北米植民地文学(作中では火星)だ。

そうなるともう、一族の歴史とはまったく関係ない。抽象化された植民地文学になる。

『百年』は、錬金術にハマったホセ・アルカディオからはじまるブエンディア家の歴史、また架空の町マコンドの歴史を六世代にわたって語る物語だ。翻訳の鼓直は子どものころ、朝鮮半島の馬山で過ごしていたそうだから、訳者自身が植民地経験者である。出身は岡山県らしい。

『火星』の訳者、小笠原豊樹は北海道の虻田郡東倶知安村(いまは京極町)の出身。このひとも植民地経験者である。虻田郡は後志管内なので、比較的、実家のそば。中学のころ、『火星』を読んでいたときは、翻訳者の出身地が近くだなんて思いも寄らなかった。冒頭の「ロケットの夏」をどんな気持ちで訳したのだろう。冬に閉ざされた町がロケット噴射の熱波で雪解けを迎える、短い、短いあの話を。(了)

大森葉音(おおもり・はのん)

北海道生まれ

本格ミステリ作家クラブ会員

作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。

探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。

2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。

X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon