恥ずかしい内容の本を処分しようと思い立ったものの、周囲に知られてしまうリスクを考えると、捨て方に悩む方も多いでしょう。

そこで本記事では、恥ずかしい本の捨て方や売り方、処分時の注意点を幅広く解説していきます。

なるべくコストをかけず、安心して本を処分したい方の参考となれば幸いです。

恥ずかしい本を処分する難しさ

恥ずかしい内容の本は、人に見られたくないものです。普通の本なら気軽に店頭に持っていく場合でも、カウンターに出すのは抵抗があるもの。

かといって残しておくと場所をとってしまい、大量になると家族や来客に秘密にするのが難しくなっていきます。

恥ずかしい本の処分には、独特の難しさがあることがわかります。

店頭に持ち込んで売りにくい

街には、アダルト系の書籍も含めて買い取ってくれる中古リサイクルショップや古本屋も存在します。

しかし、店頭カウンターに持っていく際には、店員や他の来店客に見られることは避けられません。

また、冊数が多かったり露骨な表紙の本を持ち込んだりする場合は、ますます人目につきやすくなります。気まずさを感じる方にとっては、店頭買取は心理的なハードルが高いでしょう。

店頭買取は、持っていくまで買取ができるかわからない場合が多いです。

その場で値段が付けば現金化できますが、値段が付かない場合は、持ち帰るか処分してもらうかしかありません。

苦労して持って行ったのに、値段が付かずに時間を無駄にするのは避けたいものです。

できるだけ人に見られずに処分したい場合は、店頭で売る以外の手段を検討しましょう。

量が多いほど処分もしづらくなる

恥ずかしい本の量が増えてくると、こっそり処分することも難しくなります。少しずつ何度も捨てることになったり、高額の処分費が発生することになったり、苦労も増えていきます。

また、部屋にスペースがなくなるだけでなく、誰かに見られてしまうリスクも大きくなります。

数が増えたと感じた時点で、持っている本を見直して処分を検討するのがよいでしょう。

「見られると恥ずかしい本」の例

ひと口に「恥ずかしい本」と言っても、ジャンルや形態は実にさまざまです。

お持ちの本にどんな種類があるかを認識しておけば、後述する処分方法の選択や梱包対策を講じやすくなります。

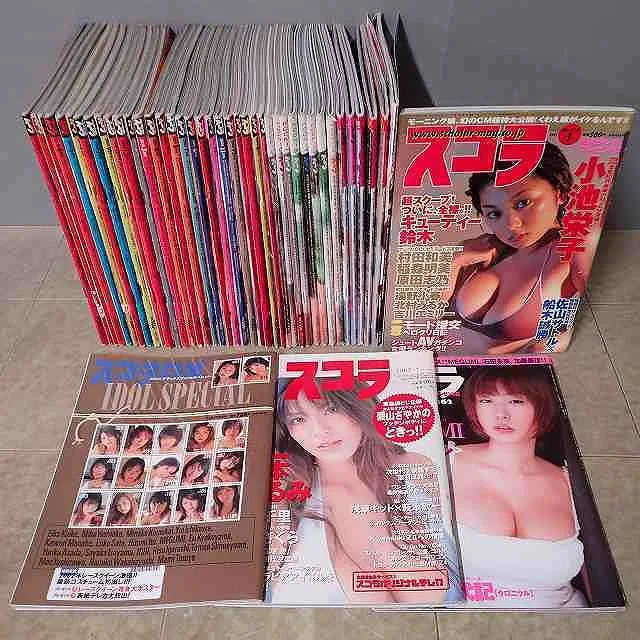

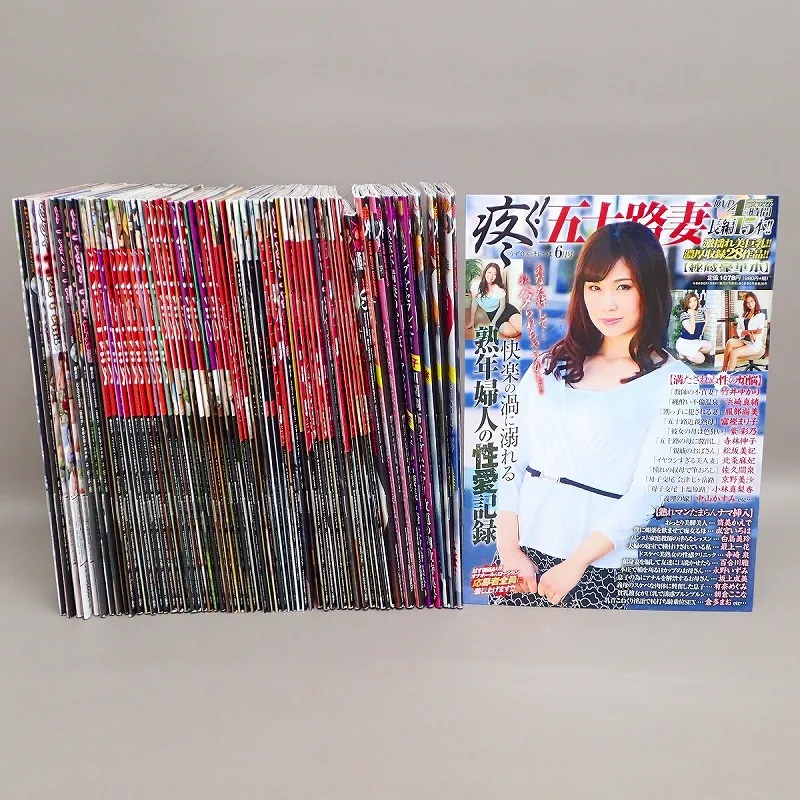

エロ本(アダルト雑誌)

ここでいう「エロ本」は、モデルのセクシーなグラビアや写真が掲載された成年向け雑誌を指します。表紙に露骨な写真やコピーが使われることがあるため、人目につくと恥ずかしい本の筆頭です。

捨てる際に注意すべきは、付録のDVDの処理です。雑誌本体ときちんと分別して捨てる必要があります。

エロ本を売る際には、本の種類(ジャンル)や年代によって適切な売り先を決めることが重要になります。

とくに、古い雑誌は高値がつく場合があります。たくさんお持ちであれば、古本屋に相談してみる価値はあります。価値ある雑誌のジャンルについては、「特に価値ある本① 男性向けエロ本の古いもの」を参照ください。

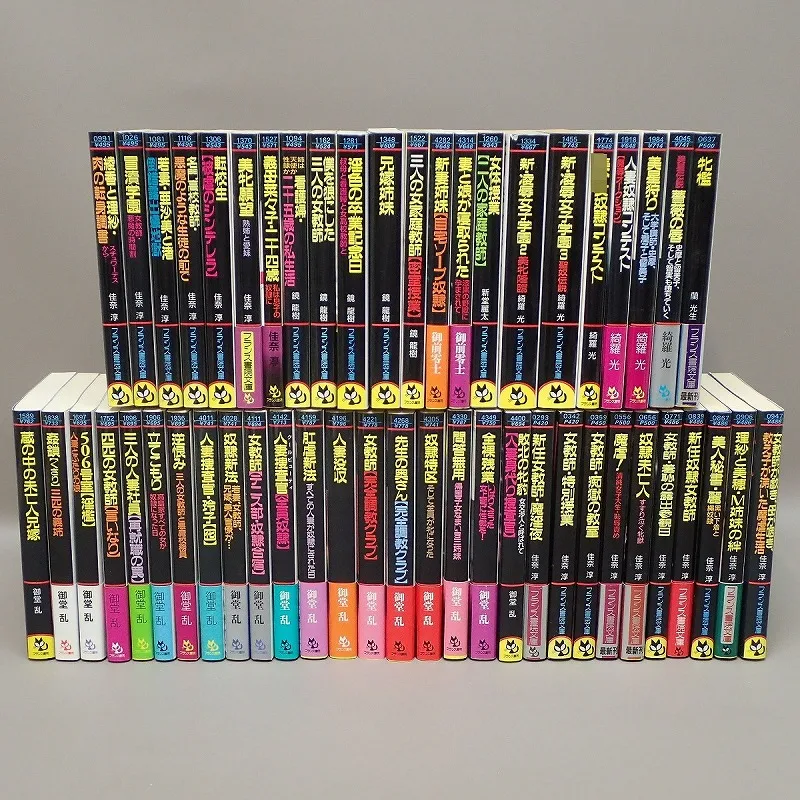

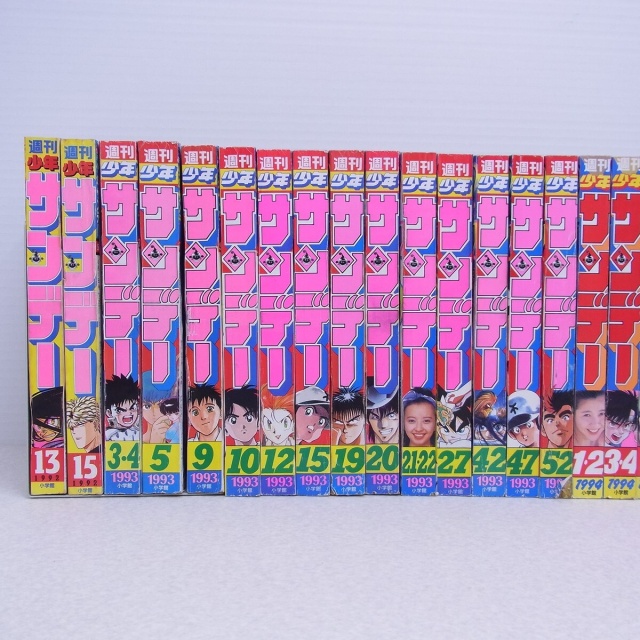

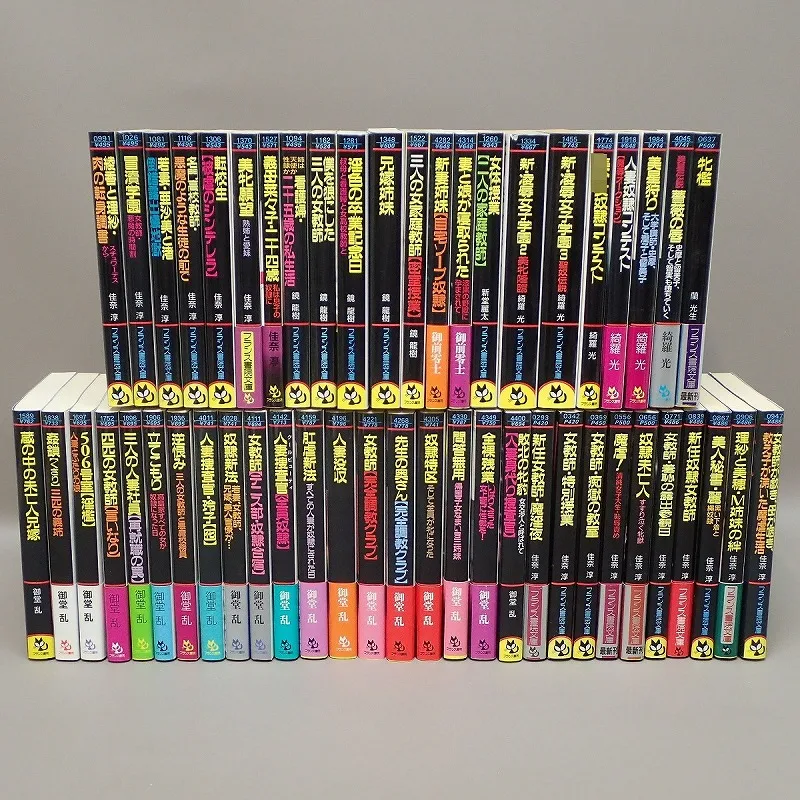

エロ漫画(成年コミック)

男性向けエロ漫画は、過激な表紙であることが珍しくありません。一般書とは異なる雰囲気が表紙から伝わりやすいため、処分のハードルはかなり高いといえます。

売却する際の価格は、数十円~数百円が相場です。一般的な文庫本よりは多少高くなるものの、単体で高く売れる漫画はごく一部です。

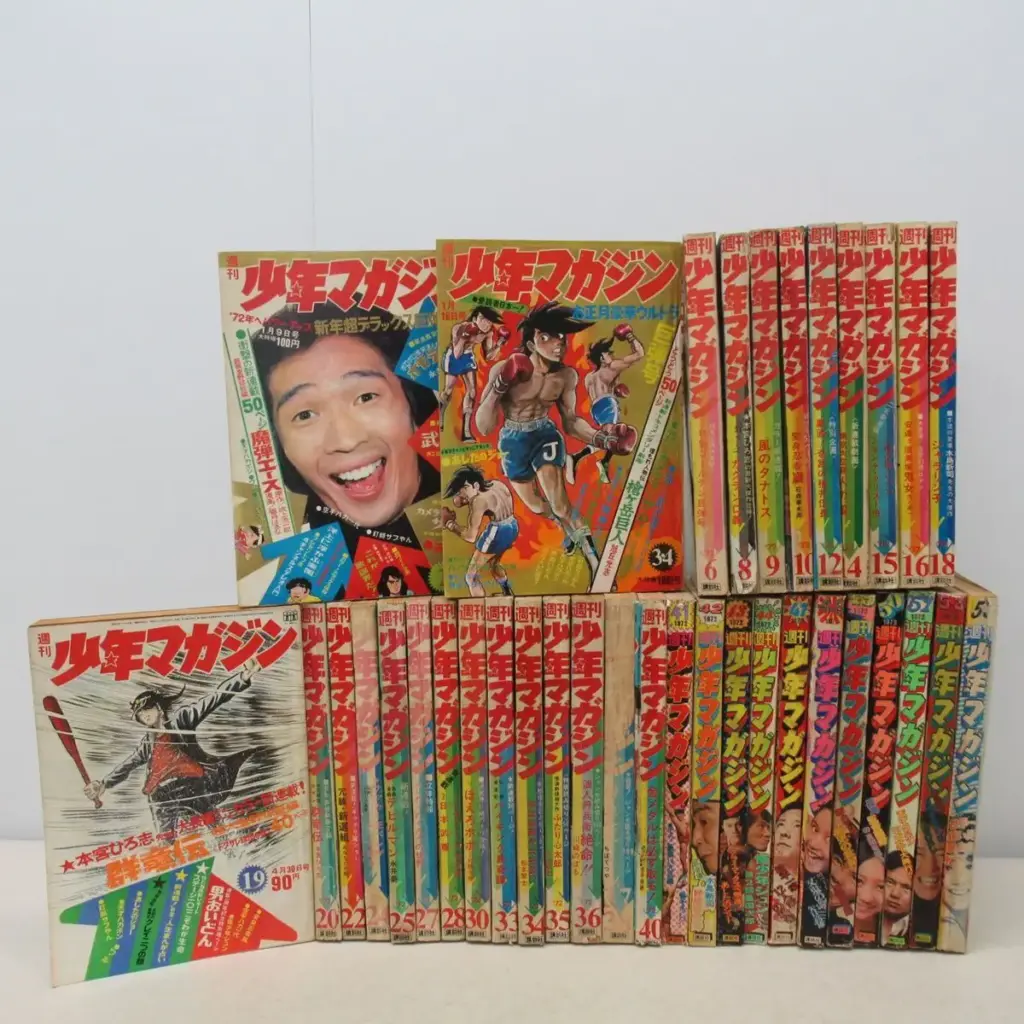

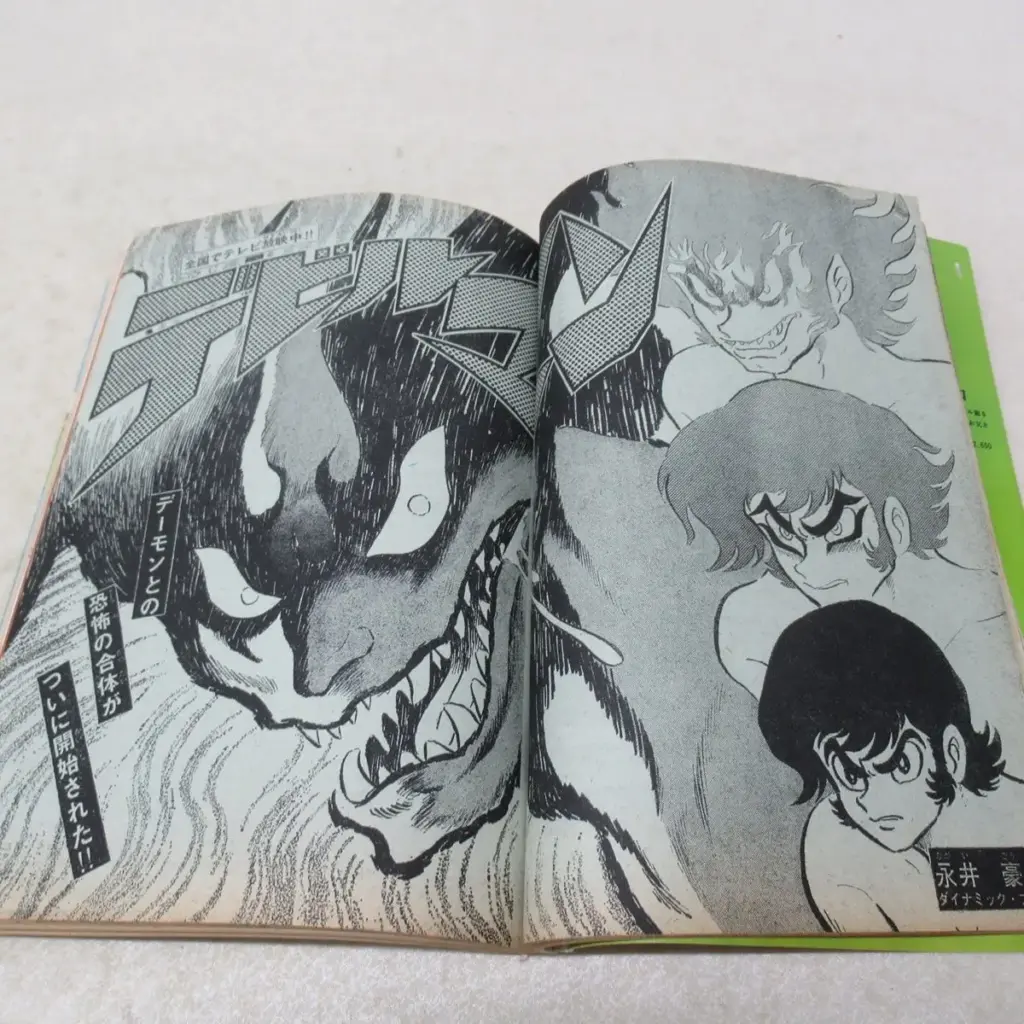

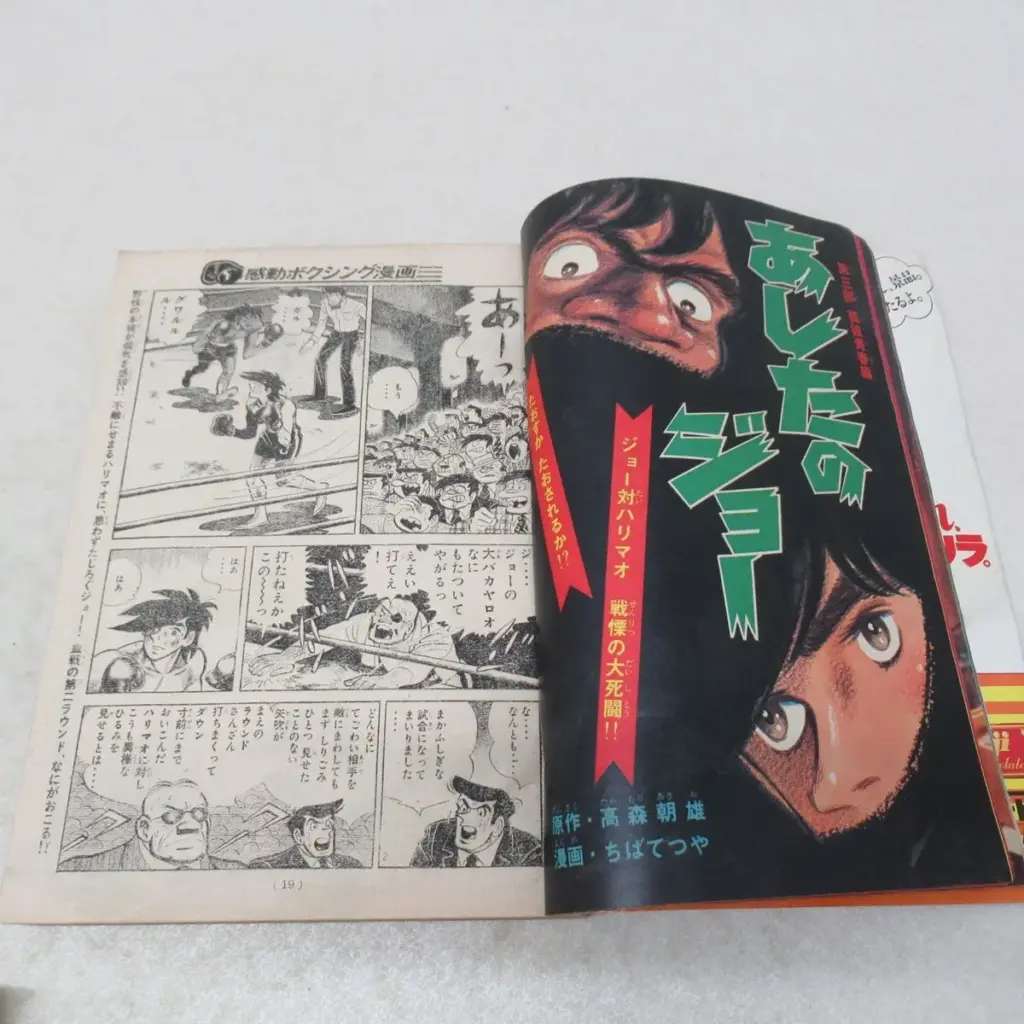

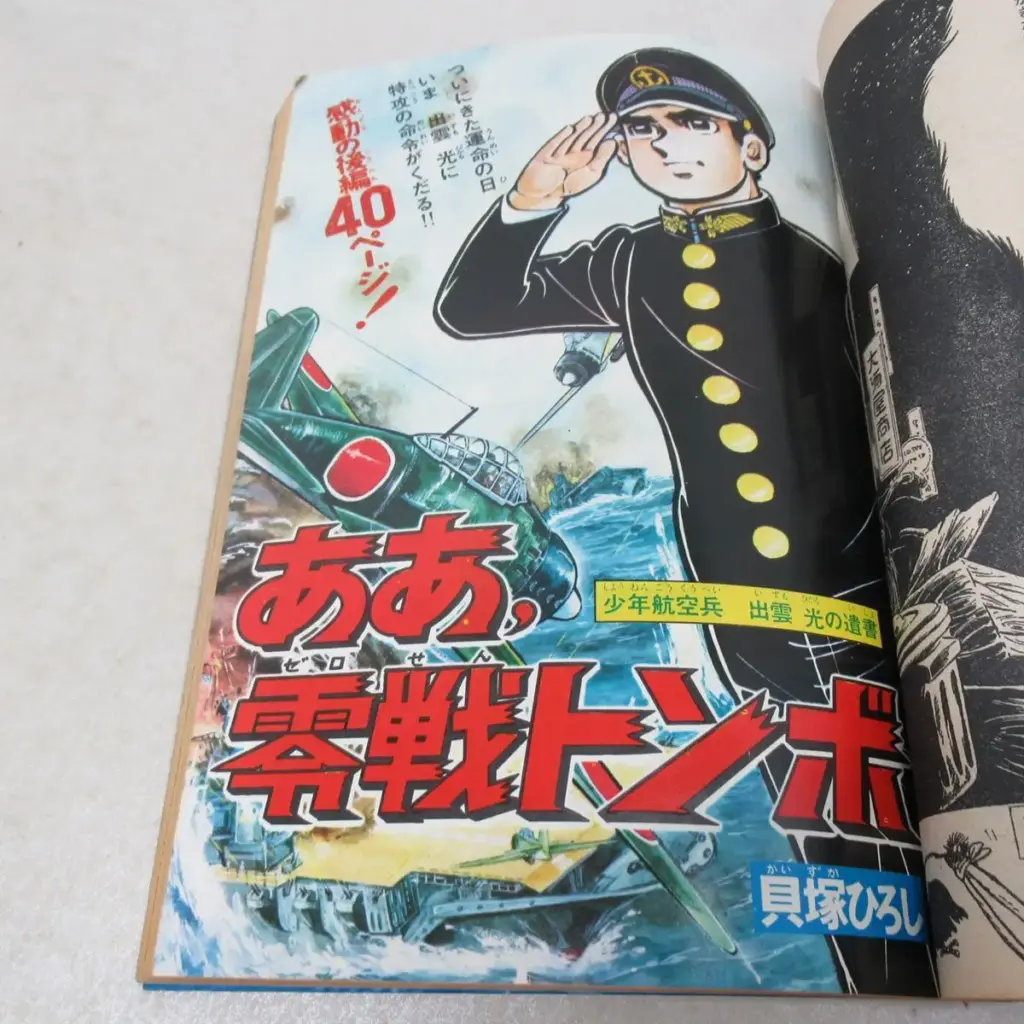

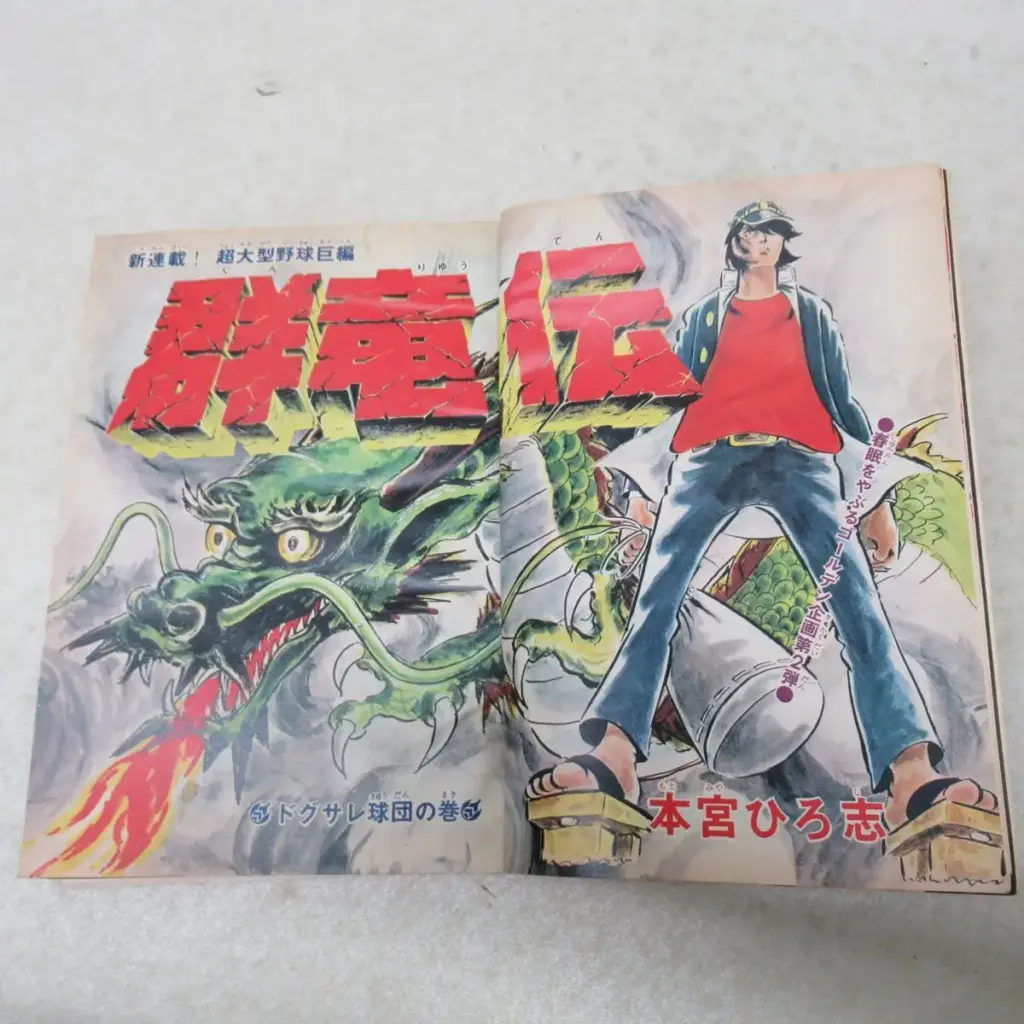

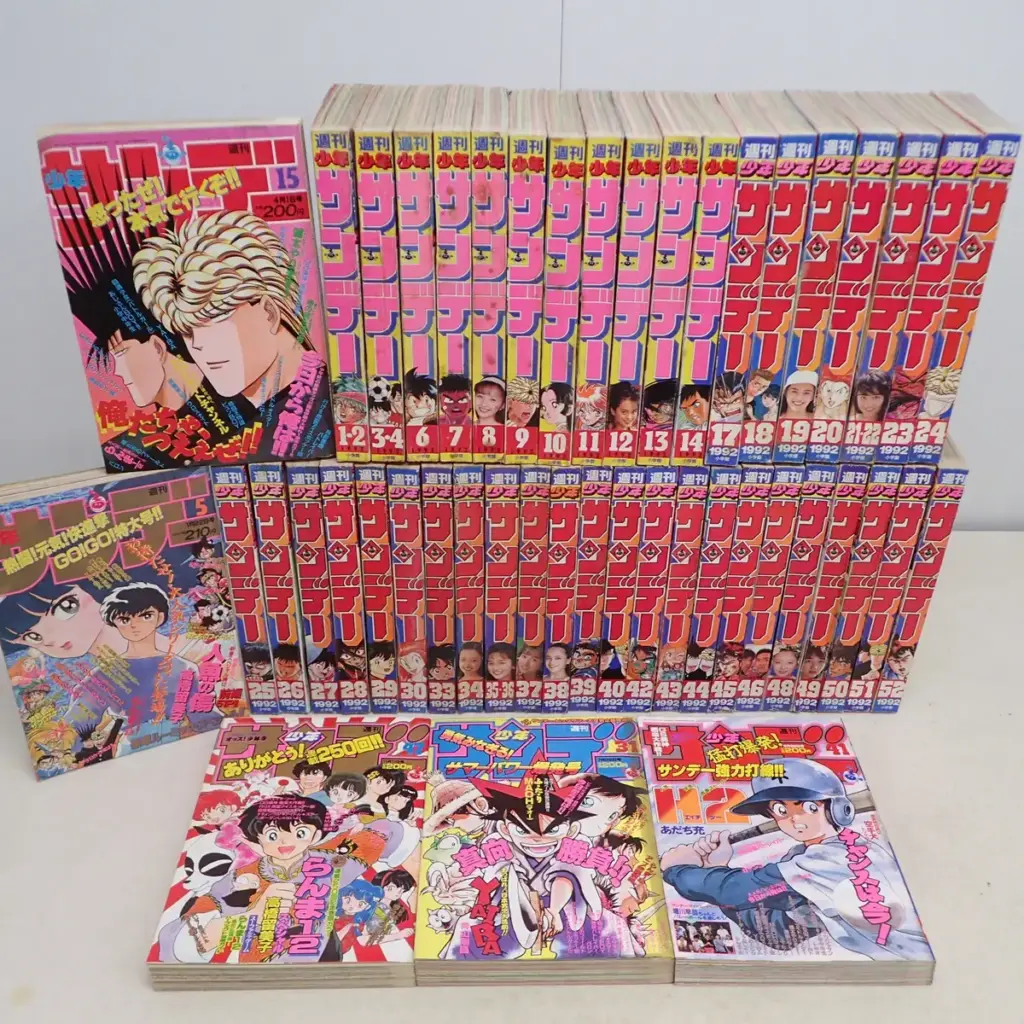

例えば、次のような古いエロ漫画雑誌は高額になる場合もあります。

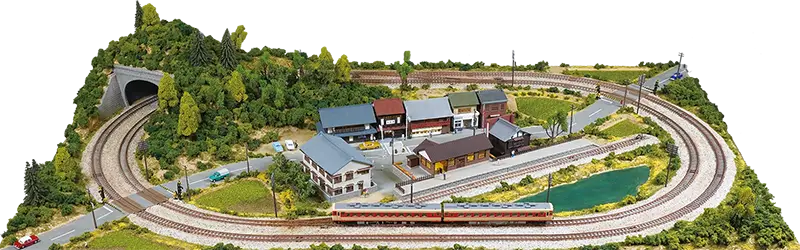

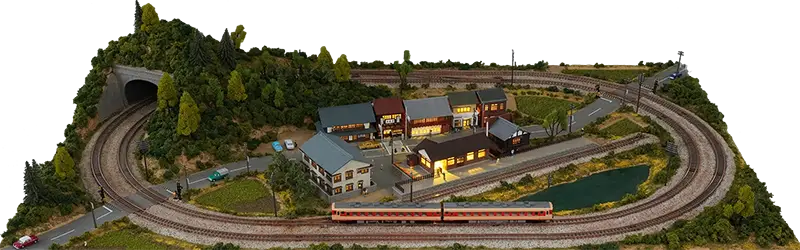

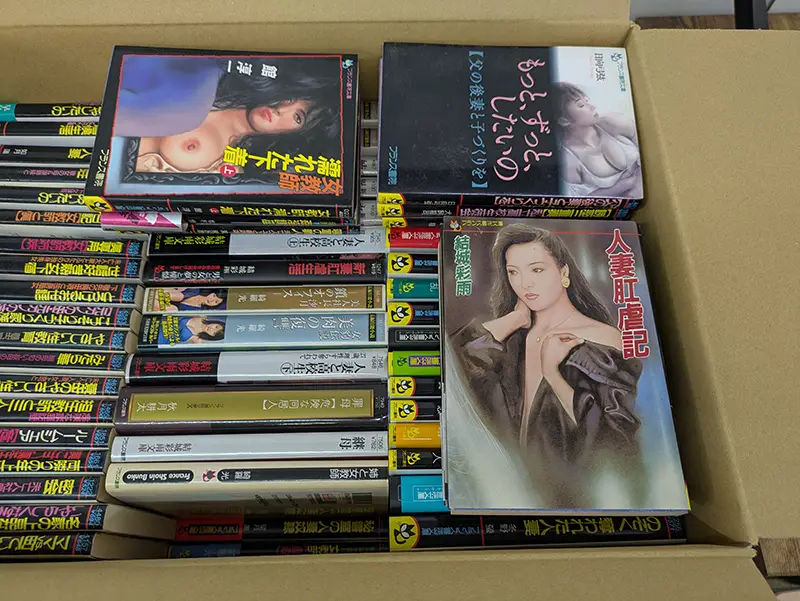

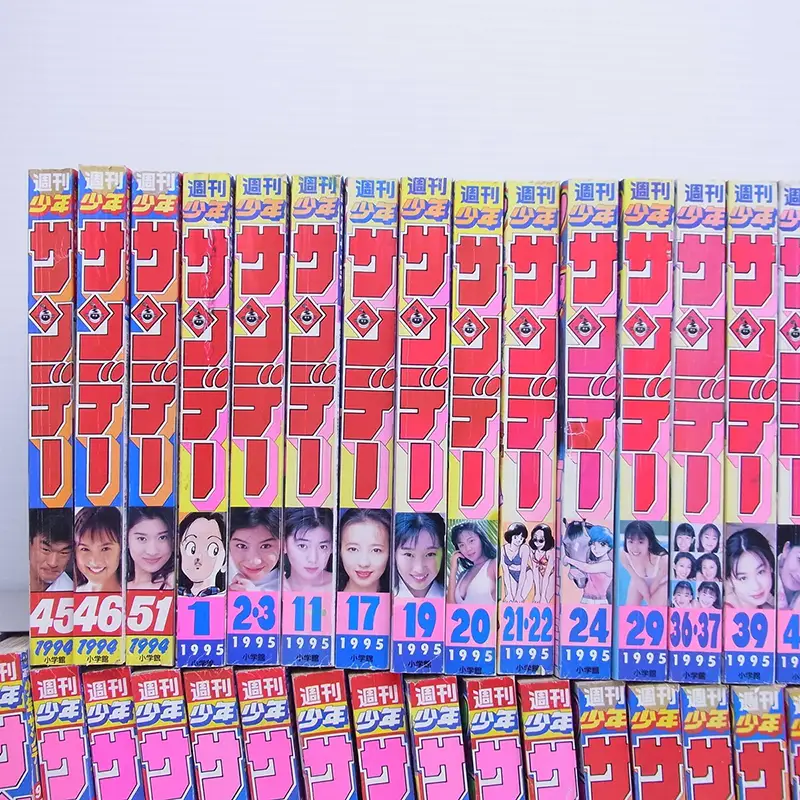

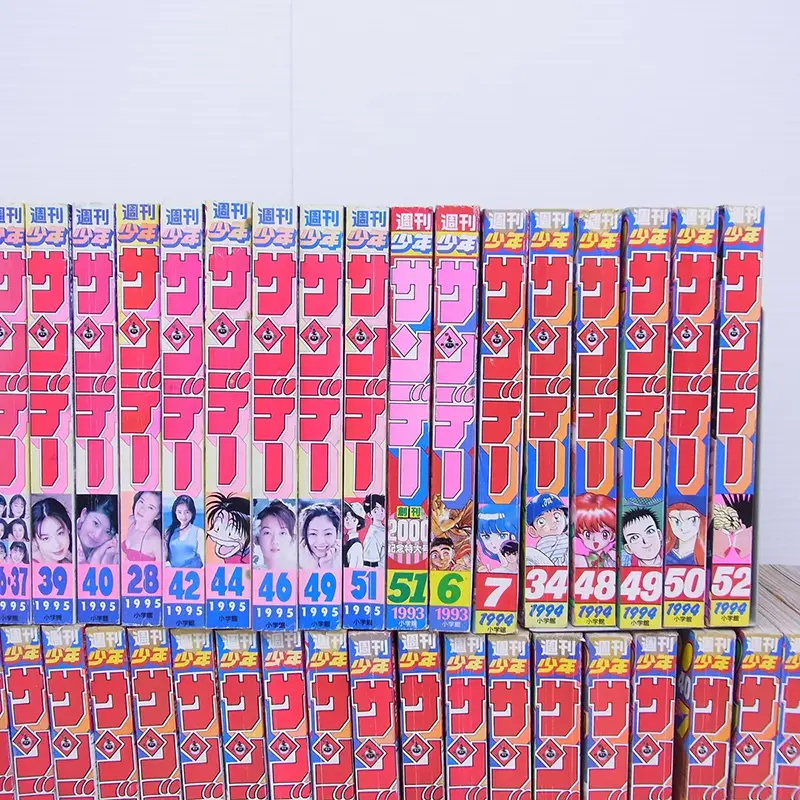

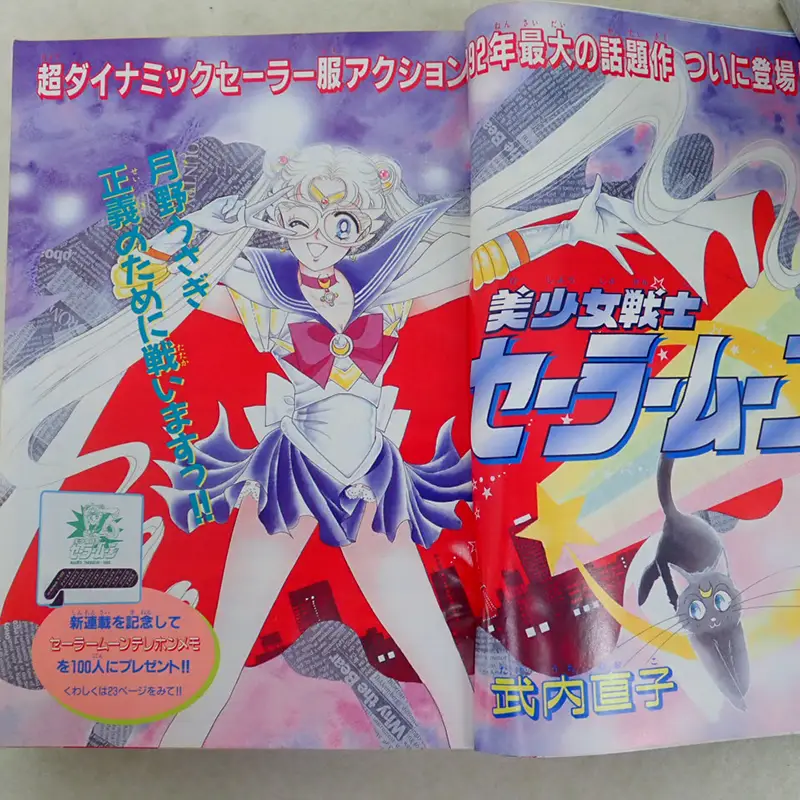

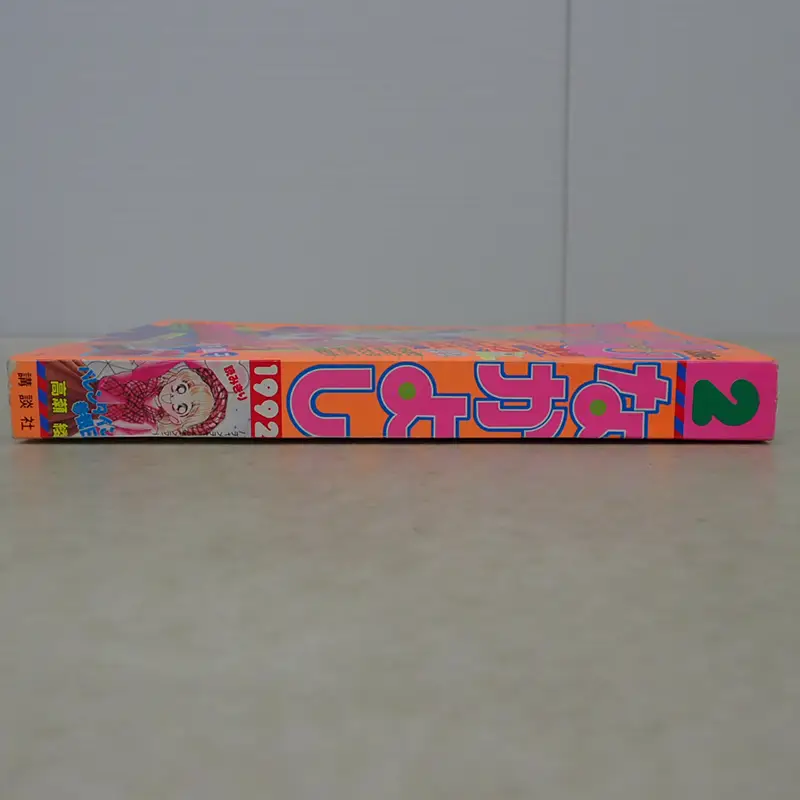

▲古いエロ漫画雑誌

▲古いエロ漫画雑誌エロ漫画雑誌のうち高値になりやすい種類については「特に価値ある本⑤ 一部のエロ漫画」を参照ください。

女性向け18禁漫画(BL・TLコミック)

BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)など、女性向けのエロ漫画や小説も近年は市場が拡大しています。

女性向け作品は、表紙や装丁は比較的に落ち着いた表現のコミックも多く、一見して成年向けとはわからないものもあります。とはいえ、作家やレーベルによっては露骨なものも多くあります。処分方法には気を遣う本の一つです。

男性向けと同じく、高く売れるのはごく一部となっています。紙の本よりは、電子書籍の需要が大きいためです。

インターネットで調べられる情報にも限りがありますので、売る場合は漫画に強い買取業者に相談してみましょう。

エロ同人誌(いわゆる「薄い本」)

コミックマーケットや各種イベントで頒布される同人誌は、内容にアダルト要素が含まれる場合があります。こういったエロ同人誌は「薄い本」と呼ばれます。

エロ同人誌も、恥ずかしくて処分に困る方が多くいます。イベント会場やインターネット上でのアピール目的で、過激なイラストを表紙に使うことが定石となっているためです。

同人誌は、一般的なエロ本よりも売り先が限られることに注意が必要です。よくある大手古本チェーンでは、まず買い取ってくれません。

同人誌で多い「二次創作」のジャンルでは無断で商業作品の内容を利用しており、著作権に関してグレーな品であるからです。

ただし同人誌は再販されることが少ないため、同人ショップでは高値で取引される作品もあります。気になった同人誌があれば、相場を確認してみましょう。

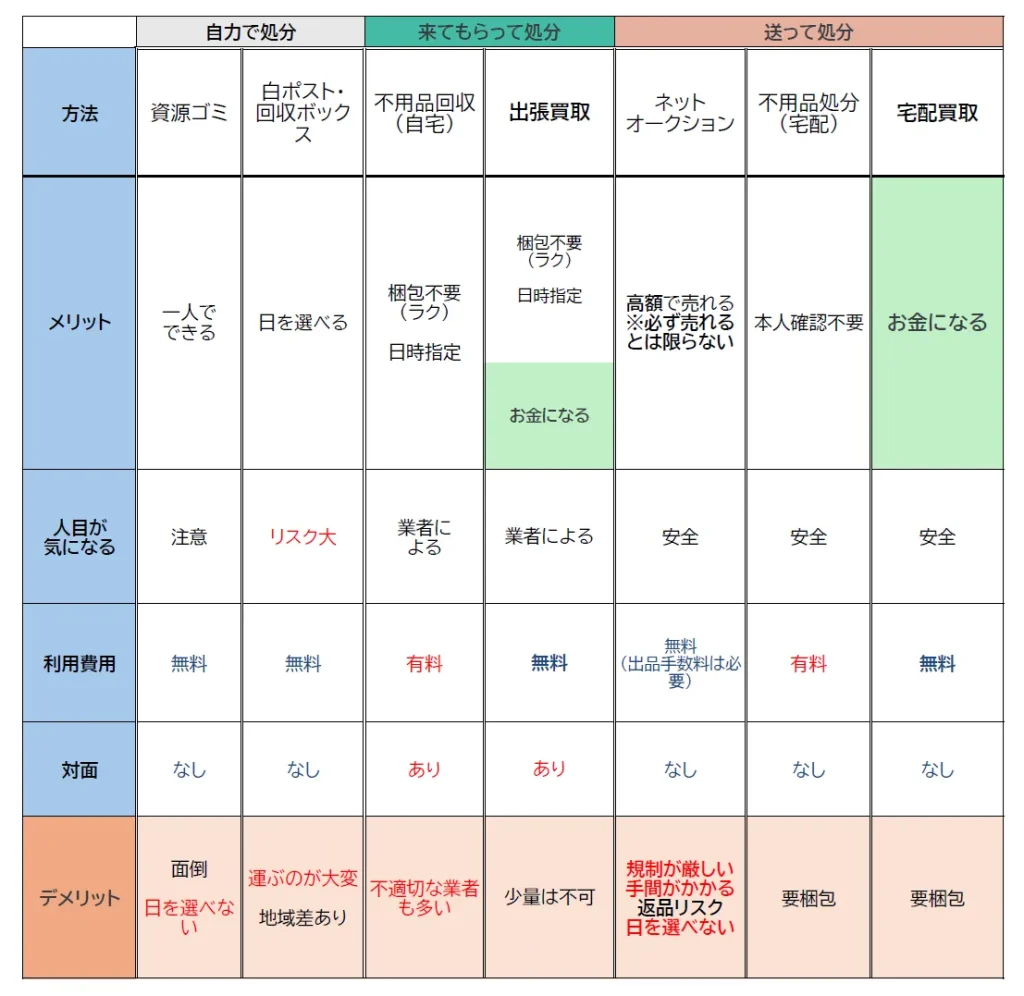

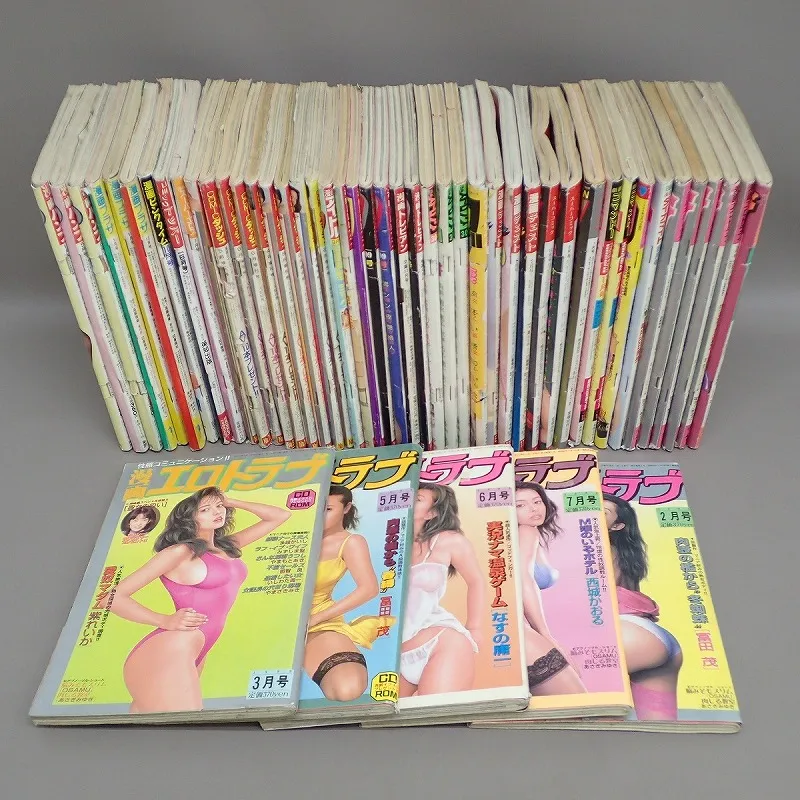

バレずに処分できるオススメ方法7選

恥ずかしい本を処分するには、さまざまな方法があります。それぞれ特徴が異なるため、自分の環境や心理的ハードルを考慮しながら最適なものを選びましょう。

1.資源ゴミとして捨てる

最もシンプルなのが、自治体の資源ゴミや古紙回収のルールに従って捨てる方法です。

メリットとしては、無料であり、他人に連絡する必要がないことです。

しかし、プライバシーの面では問題もあります。近所の人に見られる可能性がある上、回収までの時間は本が人目に晒されます。捨てる前から綿密な配慮が必要です。

具体的な注意点は、本記事の「廃棄する際の注意点」から確認してみてください。

他にも、大量の場合は処理が面倒、回収日を選べないというデメリットがあります。

なるべく手間をかけたくない、朝が忙しくて時間がない方は、別の方法も検討してみましょう。

2.白ポスト、スーパーの回収ボックスで捨てる

地域によっては、駅や公共施設に「白ポスト」が設置されていることがあります。

Mont Blank rich, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

白ポストは、青少年に悪影響があるとされる成人向け図書や映像ソフトを家庭から回収するために、自治体や地域団体が設置したものです。

また、スーパーマーケット等の店先には、雑誌や雑がみの回収ボックスが設置されていて、家庭で出たごみを処分できることがあります。

回収ボックスや白ポストを利用するメリットは2つあります。恥ずかしい本を無料で確実に処分できる点、自治体のゴミ回収日にかかわらず廃棄できる点です。

デメリットとしては、本を自分で運ぶ必要があることです。回収ボックス・白ポストの設置されている場所は、駅前や公共施設、スーパーマーケットの入口など、人通りの多い場所がほとんどです。1冊2冊ならまだしも、量がある場合はあまり安全とはいえません。

また、回収場所自体が少ないため、必ずしも誰もが使える方法ではありません。

とくに白ポストは、地域によって設置状況が異なります。例えば滋賀県内では9市に58基あるものの、京都府内では1基しかありません(2024年11月時点、次の記事参照)。

最近は電子書籍の普及が進み、白ポストの意義に疑問が呈されてもいます。

白ポストや回収ボックスは日程を選ばず無料で処分できる便利な選択肢ですが、人目を避けることを重視するのであれば、他の方法がよいでしょう。

3.不用品回収業者に来てもらって捨てる

不用品回収業者に依頼すれば、指定日時に自宅まで来てもらい、まとめて本を回収してくれます。

メリットは、一度に大量の本を楽に処分できる点です。業者がすべて運び出してくれるため、事前に整理したりまとめておく必要はほとんどありません。

また、自宅の外に出さないので、人目に触れるリスクは比較的少ないと言えます。

デメリットは、処分費用がかかることです。無料で回収する業者はほとんど存在しないため、妥当な金額かを判断して、業者を選ぶ必要があります。

安さを優先して無許可の業者に依頼すると、不法投棄をされるなどの犯罪行為に加担するリスクがあり得るため、必ず信頼のおける業者を見極めましょう。

4.古本屋の出張買取で売る

古本屋に自宅まで来てもらい、本を引き取ってもらう方法です。

メリットは、本を梱包したり分類したりする必要がなく、大量の処分が可能なことです。

さらに、買取が成立すれば本をお金に換えることができます。古本屋は本を売って利益を出すため、出張費や手数料を無料にしてくれる場合も多いです。

また、一般的な本もまとめて買い取り、お金に換えてくれる場合があります。

本人のものだけでなく、故人の遺品の場合にもおすすめできる手段です。価値あるものを古本屋で判断してくれるためです。

デメリットは、数冊や4-5箱など少量の本では対応してくれないことです。量が少ない場合は、宅配買取など別の手段を検討しましょう。

5.ネットオークションで売る

ネットオークションのサービスに登録すれば、自宅から手軽に本を売ることができます。

メリットとしては、自宅から出ずに匿名で相手とやり取り・配送ができるため、プライバシーが守られることです。また、貴重な本は高値で売れることもあります。

デメリットは、本が必ず売れるとは限らないことです。いつ売れるかは読めないので、処分のタイミングを選ぶことも難しいです。

また、出品・発送手続き、資材の用意などのコストや責任を負うことになります。

手軽に処分したい場合、期日までに処分しなければならない場合には、他の手段を検討すべきです。

加えて、成年向けのアイテムや同人誌の出品を禁止しているサービスも多数ありますので注意が必要です。

6.宅配の不用品処分サービスで捨てる

不用品回収業者の中でも、宅配便を使った処分を受け付けている会社があります。

こういった業者のメリットは、完全な匿名が実現できるところです。送付者の住所や、事前の連絡も不要としている場合もあります。家の住所を絶対に知らせたくない場合には有用です。

デメリットとしては、自宅の不用品回収の場合と同様に費用がかかることです。

1冊や1箱あたりの処分費だけではなく、処分品を送る宅配送料までかかってしまう場合もあります。

自分で梱包したうえに送料までかかると、時間・金銭的コストは高くつきます。とくに大量処分の場合は、他の手段がおすすめです。

7.宅配買取サービスで売る

宅配便で送るだけで本を買取してくれるのが、宅配買取サービスです。

最大のメリットは、送料が無料であるサービスが多く、成約すればお金になることです。

また、匿名性が高いのもメリットです。法律の規定により本人確認書類は確認するものの、大抵は申込フォームへの入力、発送のみで手続きが終わります。

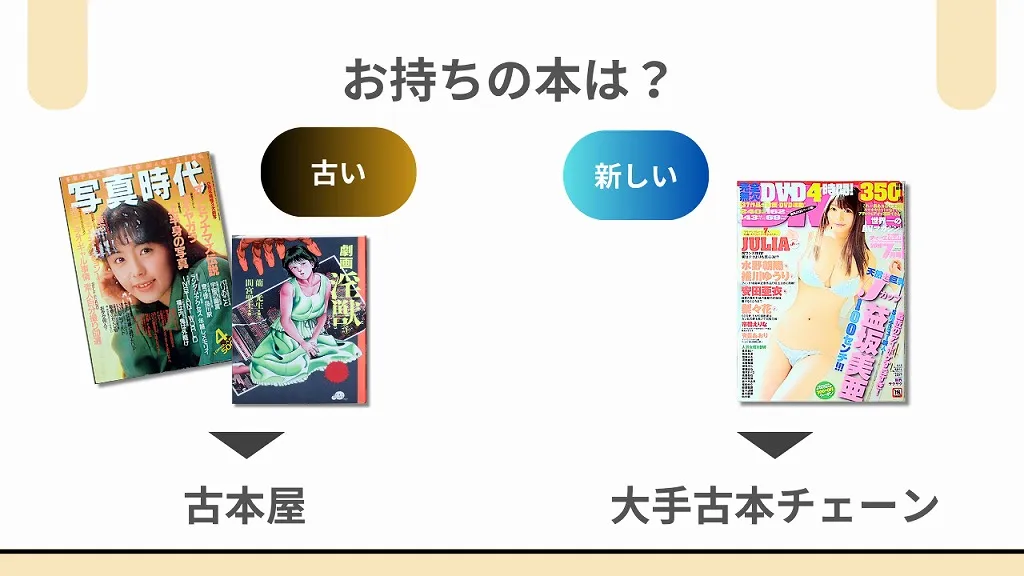

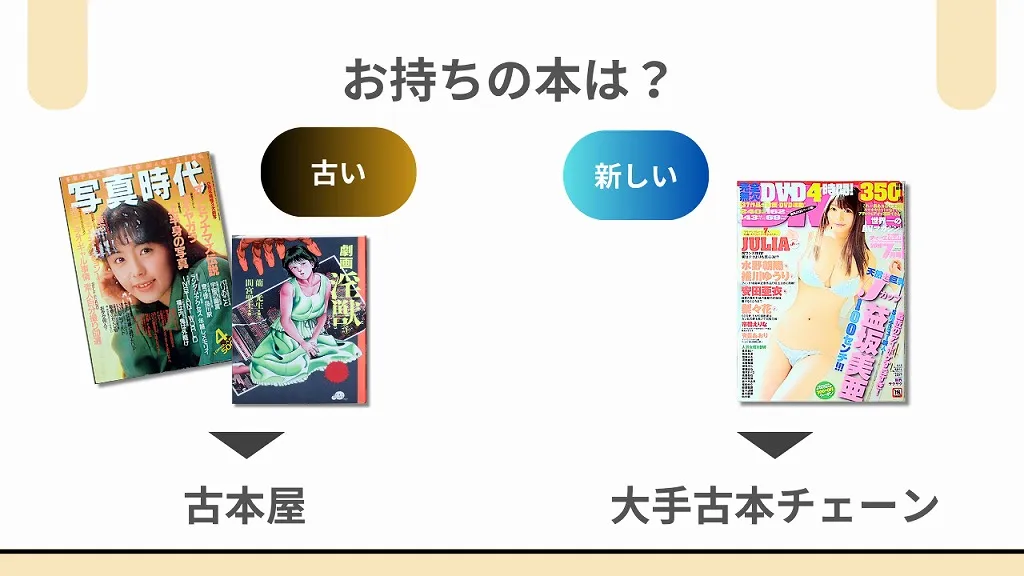

大手古本チェーンと、昔ながらの古本屋の違い

宅配買取サービスを行う業者は、大きく二つに分けられます。

- 大手古本チェーン

(本以外に古着やゲーム、CDなども扱う)

両者は、本の評価基準が大きく異なります。

大手古本チェーンは基本的に、新しい本・綺麗な状態の本ほど高く評価します。なるべく新品のような形で売り、多くの人に利用してもらいたいからです。

逆に、バーコード(ISBNやJANコード)が無いような古い本は、まったく評価してくれない場合もあります。逆にISBNやJANコードのある本はAmazonに登録があるため、知識の無い大手古本チェーン店のバイトさんでも参考にしやすい為です。

古本屋は、古い本の専門家です。したがって、古い本ほど高く評価してくれます。

また、多少の汚れや変色は許容して値段を付けてくれることも多いです。全古書連のように業界団体に加盟している古本屋は、本を売却するルートも知っているので、マニアックな本でも対応してくれることがあります。

大手古本チェーンと古本屋 どちらに送るべき?

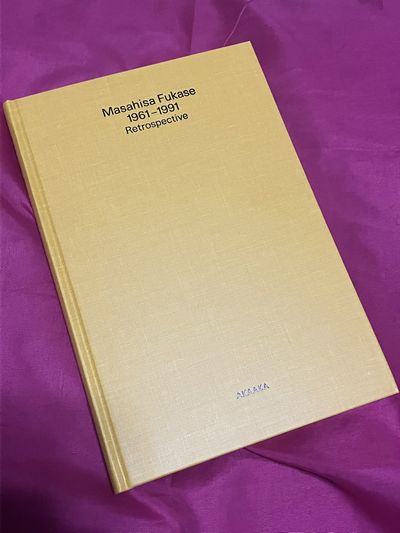

1970年代~2000年前後の古い本なら、古本屋がおすすめです。

数年前の本などの新しい本は、大手古本チェーンのほうがよいでしょう。

どちらか判断がつかない場合は、事前見積に対応する店に依頼してみましょう。

事前見積をしてもらえば、本を送る前に金額を教えてくれるので安心です。希少価値の高い本があった場合は、思わぬ利益を得られるかもしれません。

宅配買取は梱包が面倒ですが、少しでもお金になると思えば満足度は高い処分方法と言えます。

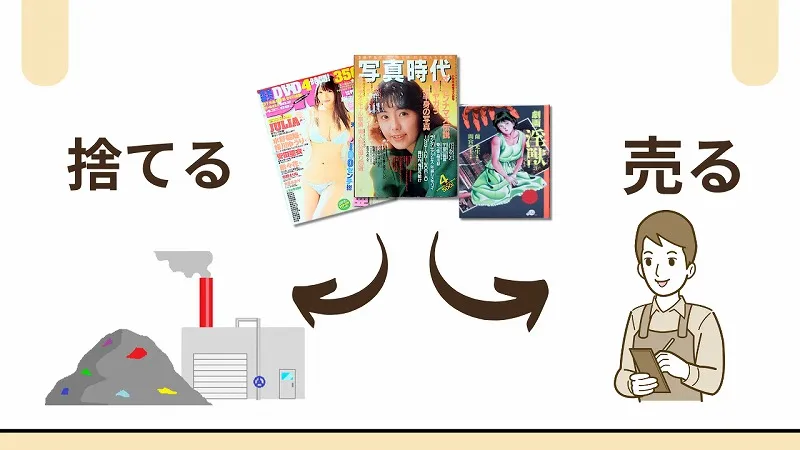

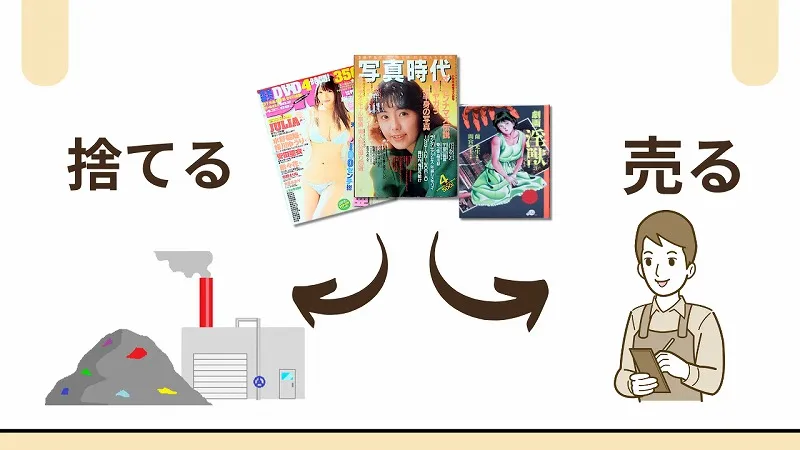

売却か廃棄、どちらにすべき?

恥ずかしい本でも、需要の高い本であれば高値で売却できる可能性があります。

まずは手持ちの本を売ることができるか検討し、売れないとわかった場合は処分するのがおすすめです。

売却が向いている場合

- 買取価格が期待できる本がある場合

- 本の所有者ではなく、残された本の価値が不明な場合

- 恥ずかしい本のほかにも大量の本がある場合

- 処分費用をかけたくない場合

廃棄が向いている場合

- 古本屋に相談してもまったく値段が付かなかった場合

- できるだけすぐに処分しなくてはならず、処分費用をかけてもいい場合

売却か廃棄かで迷う場合は、まずは無料の見積を行ってくれる古本屋に、インターネット上で相談してみましょう。

価値ある本があれば売却、なければ廃棄を選ぶことができます。

希少価値のある本は、売却がおすすめ

古本屋で相談すると、一部の成年向けの本は驚くような高値になる可能性があります。

以下では、特に価値がある6つのジャンルを紹介します。

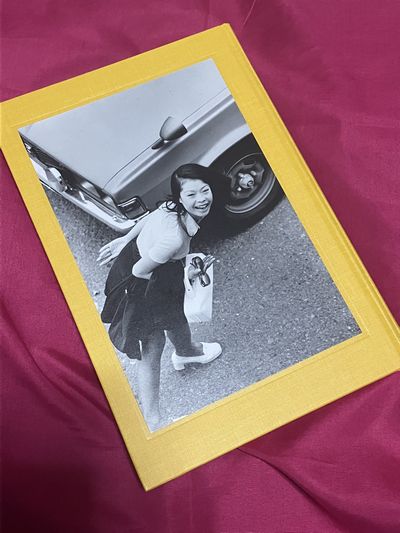

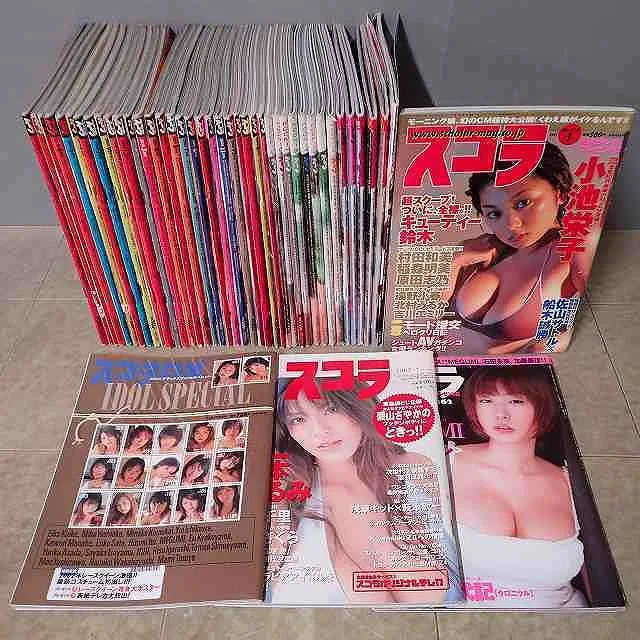

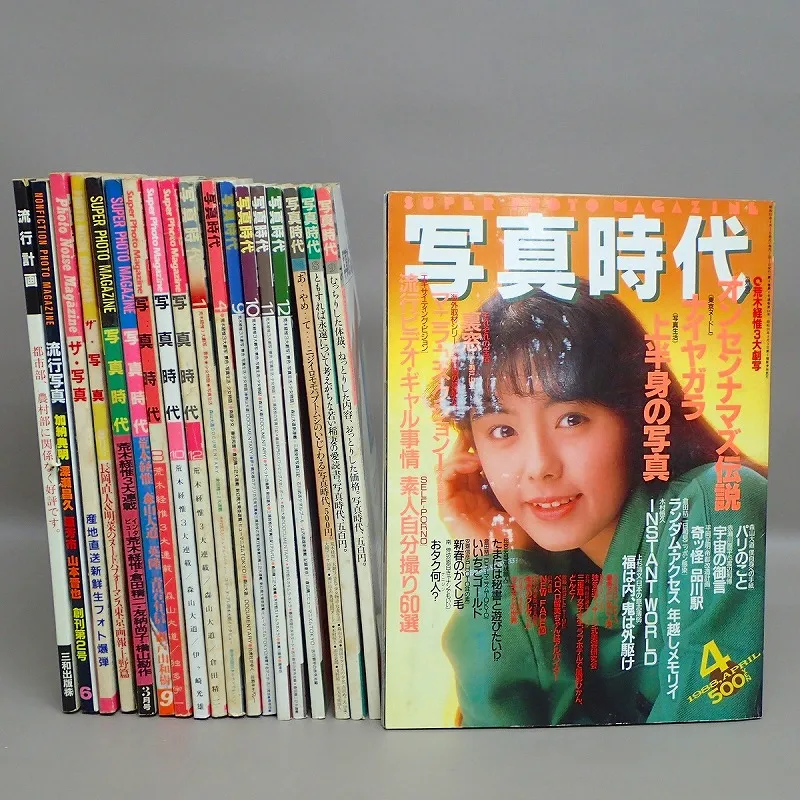

特に価値ある本① 男性向けエロ雑誌の古いもの

大人の男性向け雑誌は、古いほど価値があります。

有名な雑誌では、たとえば以下のようなものがあります。

『スコラ』(スコラ社)

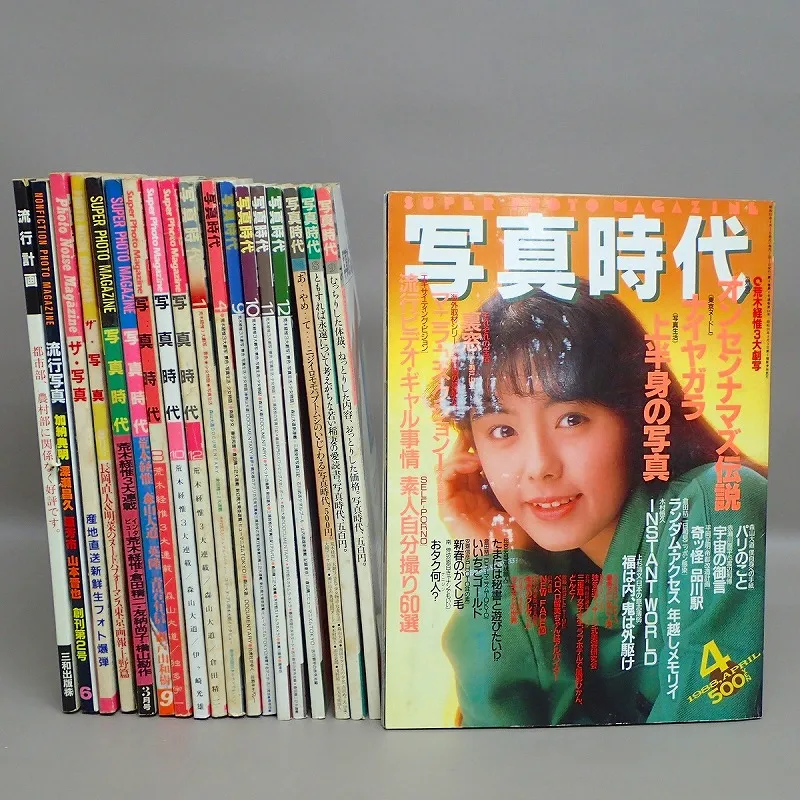

『スコラ』(スコラ社) 『写真時代』(白夜書房)

『写真時代』(白夜書房)こうした雑誌の出版社は、事業縮小や他社との合併で大人向け雑誌の刊行を辞めてしまったことが多いです。古い雑誌は時代の雰囲気を残すものとして、根強い需要があります。

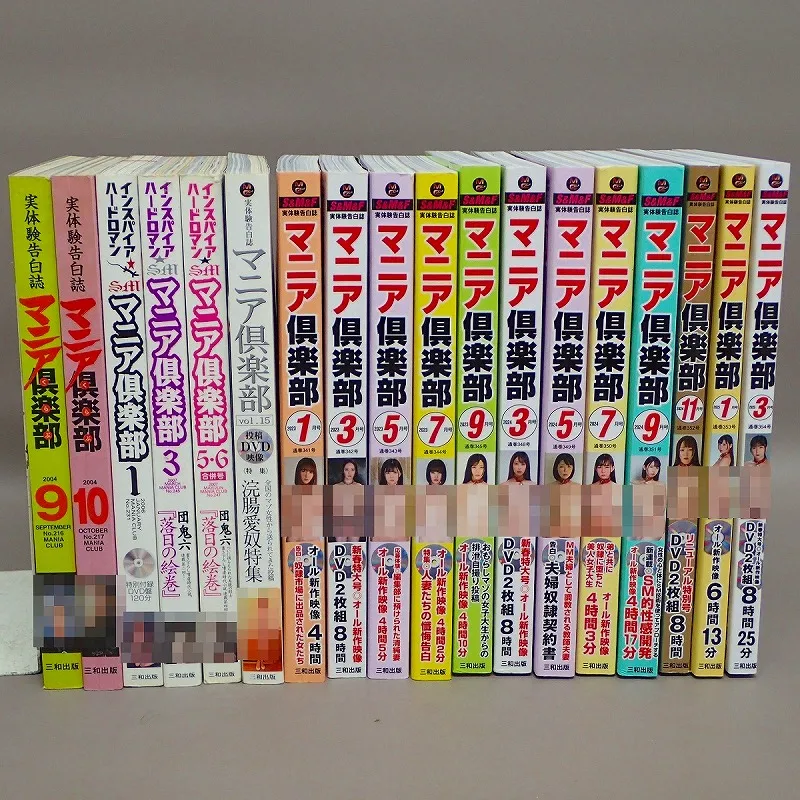

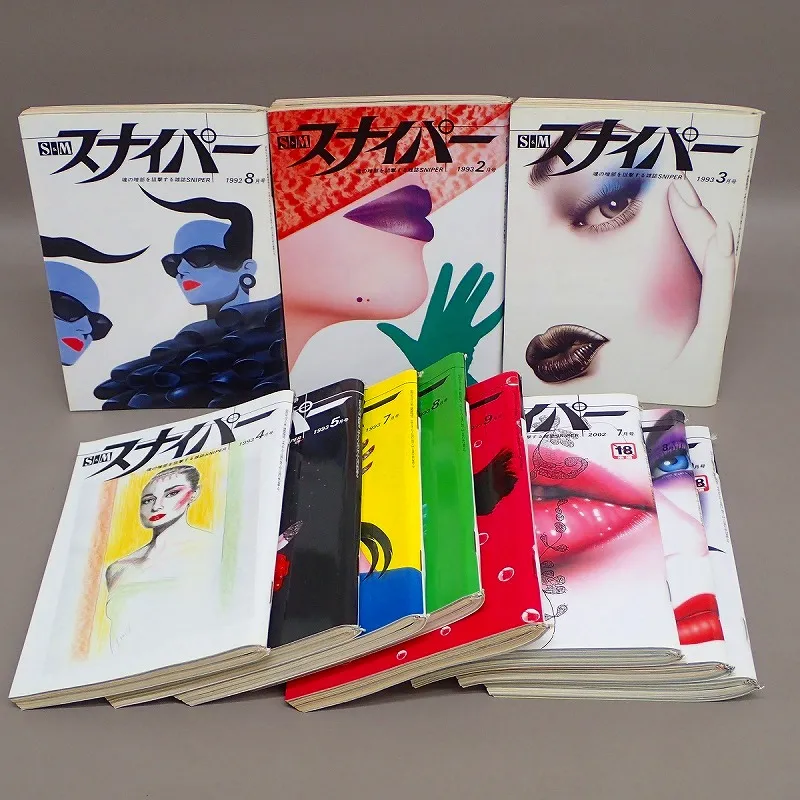

特に価値ある本② SM・フェチ系のエロ本

SMなどの特殊な嗜好やフェチズムを専門に扱った本は需要が高く、古本屋では高額をつける場合があります。

例えば、次のような雑誌があります。

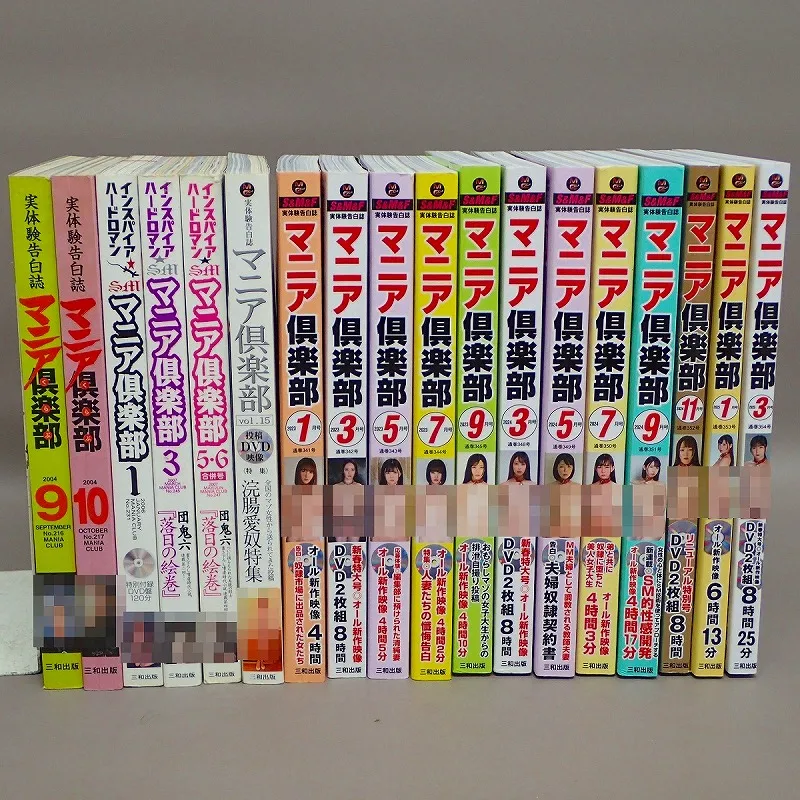

『マニア倶楽部』(三和出版)

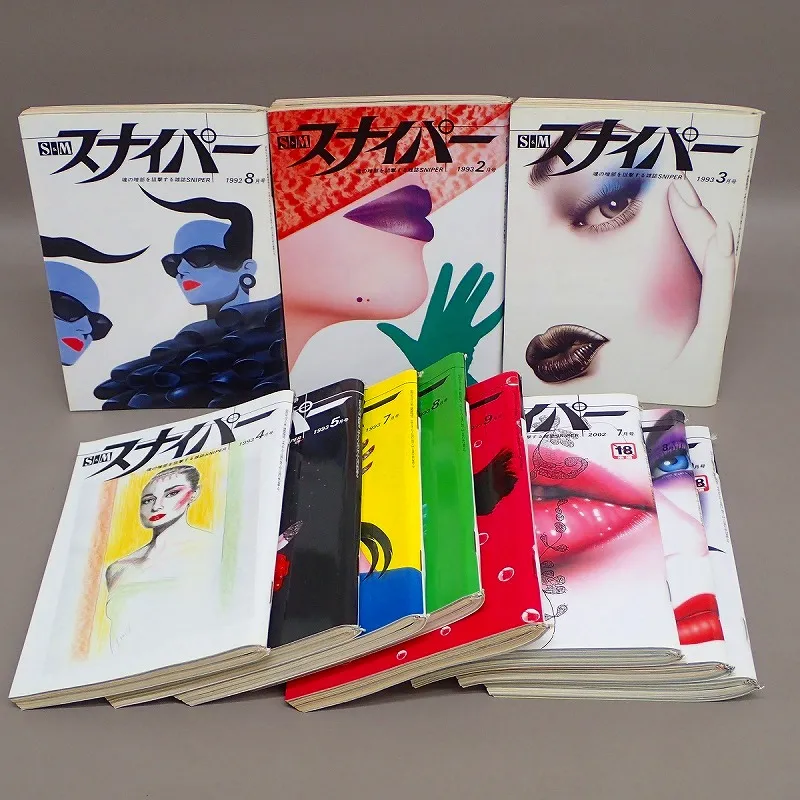

『マニア倶楽部』(三和出版) 『SMスナイパー』(太洋図書)

『SMスナイパー』(太洋図書)

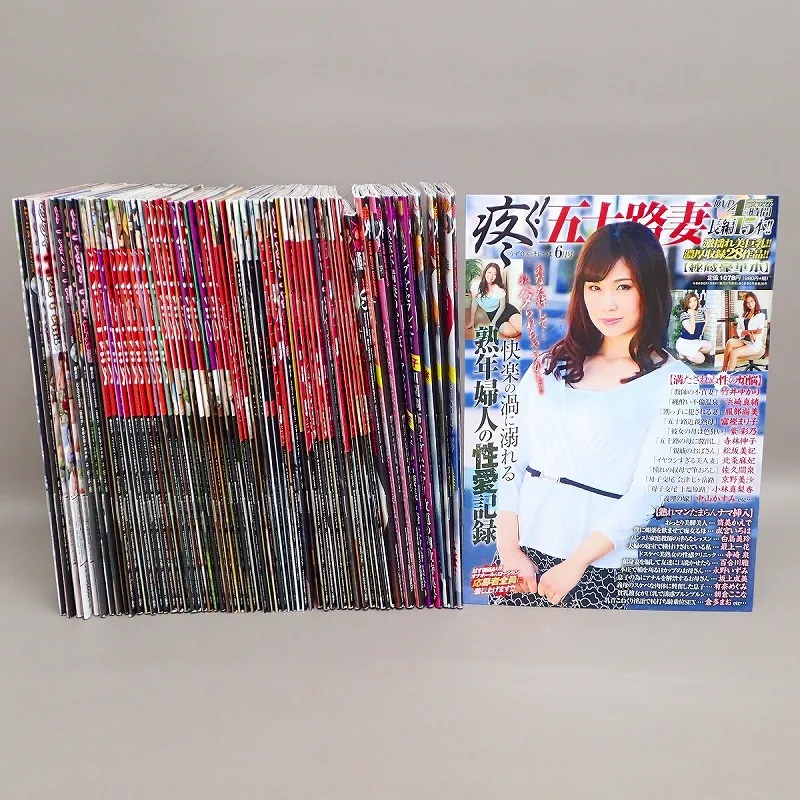

熟女系の雑誌各種

熟女系の雑誌各種70年代から80年代は、様々な嗜好を扱った専門誌が刊行されていました。

しかし、90年代後期から2000年代にかけて、インターネットの普及により、各雑誌は次々に刊行終了しました。

ただ、今でも当時の雰囲気や情報を求めて需要は存在しています。

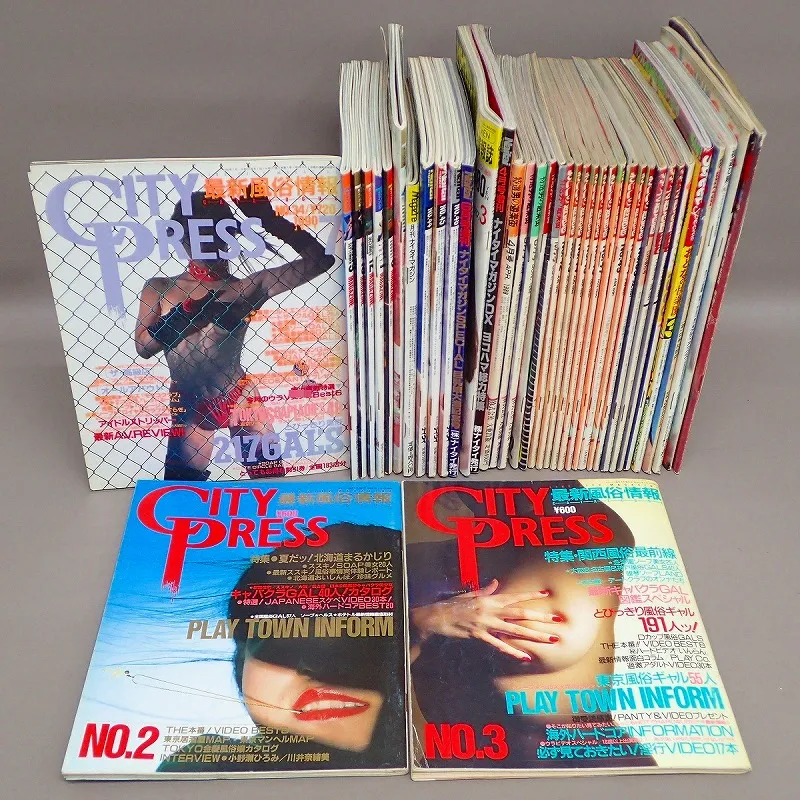

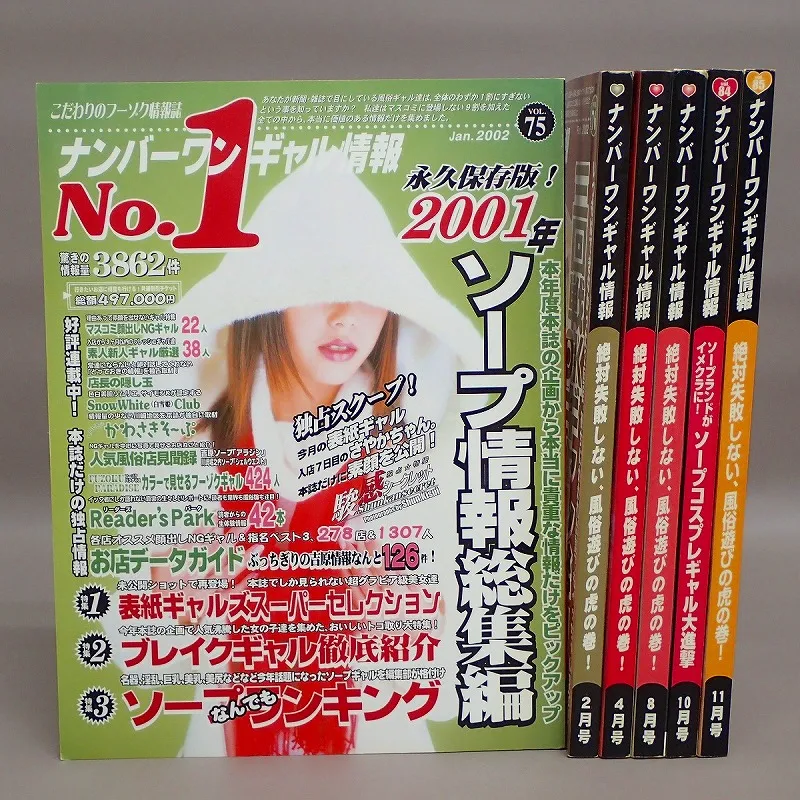

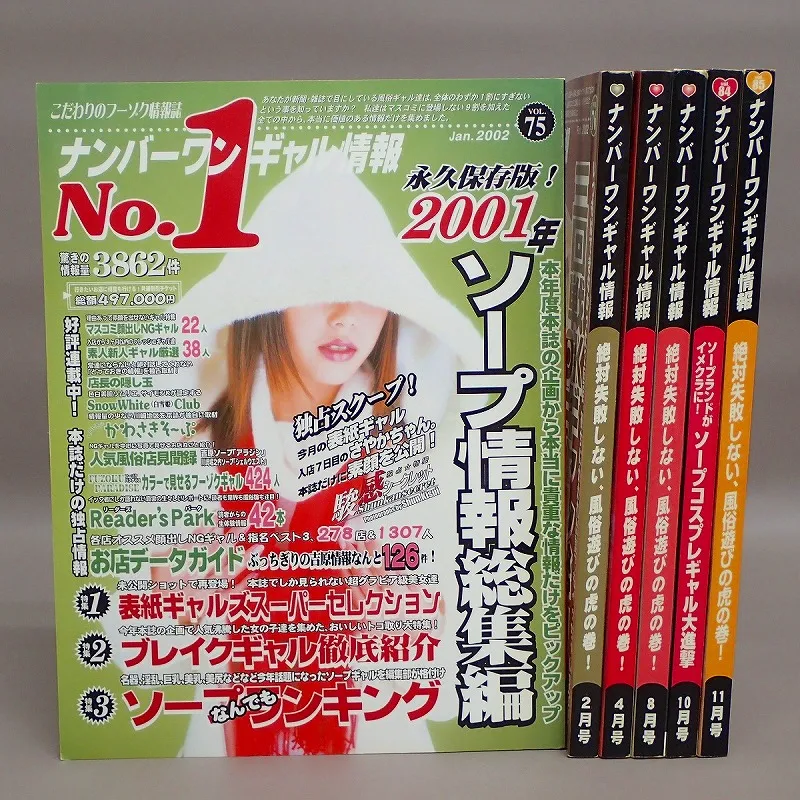

特に価値ある本③風俗情報誌

風俗情報誌とは、インターネット普及以前の時代に、風俗店や風俗嬢の情報、体験談、ランキングなどを掲載していた雑誌です。

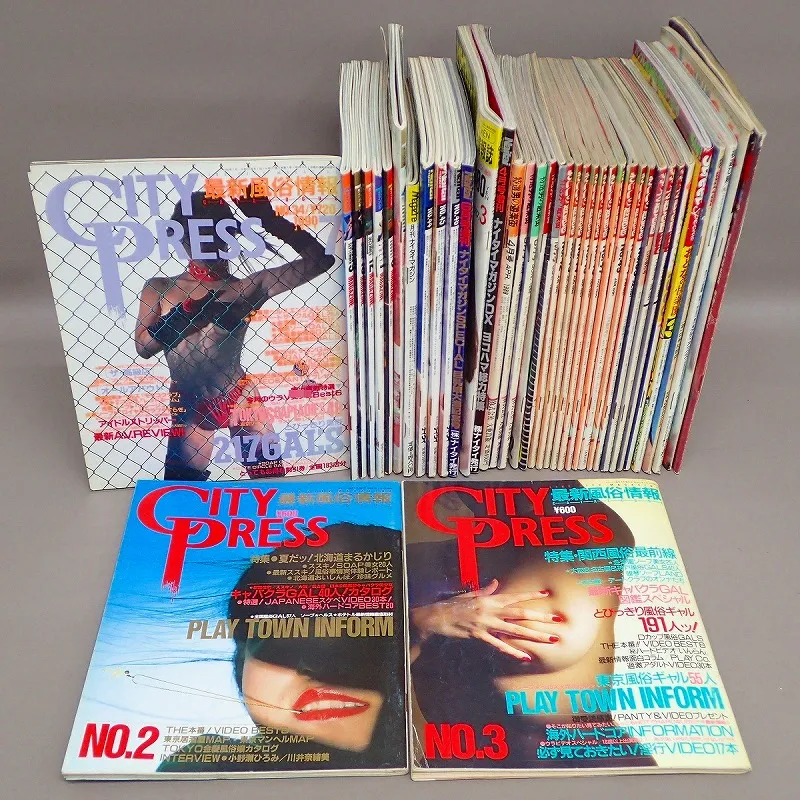

代表的なものには『ナイタイマガジン』『マンゾク』『ヤンナイ』『ガールフレンズ』『夜遊び隊』『シティプレス(City Press)』『今月のナンバーワンギャル情報』などがありました。

『シティプレス』(東京三世社)

『シティプレス』(東京三世社) 『ナンバーワンギャル情報』

『ナンバーワンギャル情報』こうした風俗情報誌もインターネットの普及により激減しましたが、市場では今も高値で取引されています。掲載されているコラムや当時の体験談を求める需要があるためです。

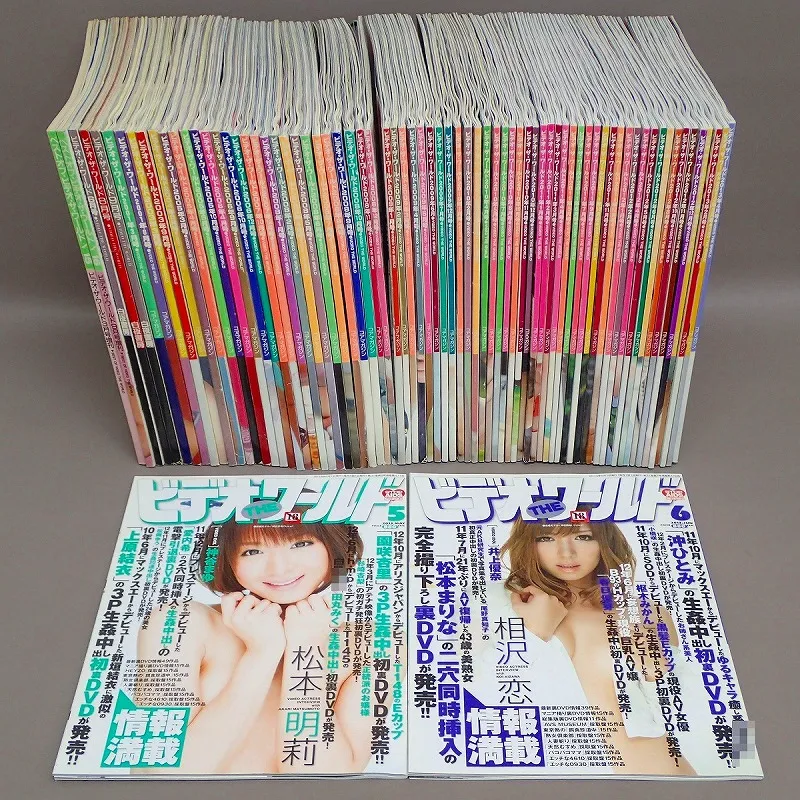

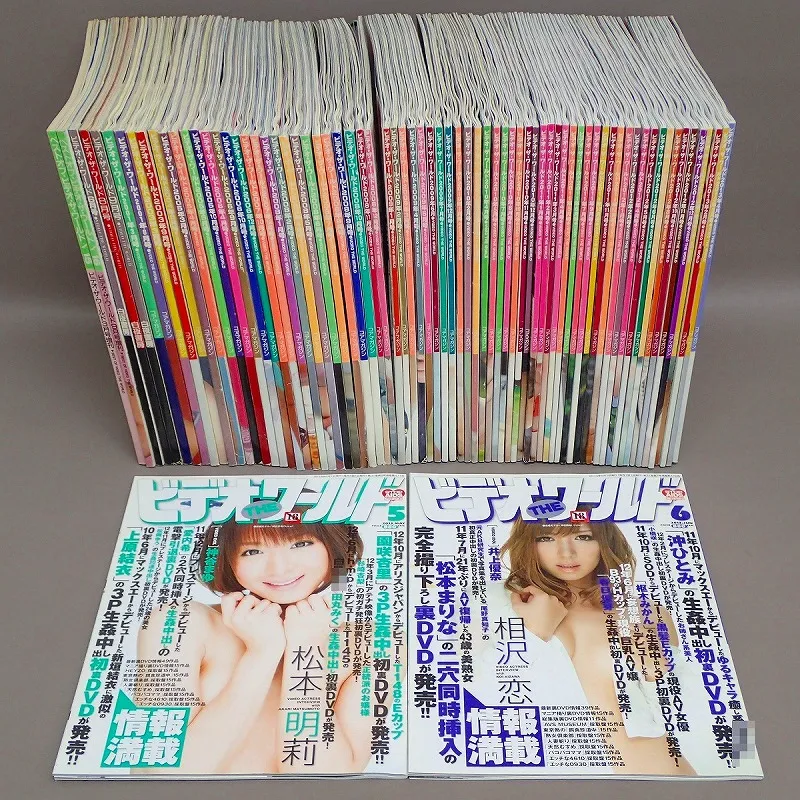

特に価値ある本④アダルトビデオ雑誌

アダルトビデオ雑誌は、80年代から2000年代にかけて発行されていた、アダルトビデオ(AV)や関連グッズの情報を専門的に紹介する雑誌です。

代表的なものは『ビデオ・ザ・ワールド』、『ベストビデオ』等があります。

『ビデオ・ザ・ワールド』(コアマガジン社)

『ビデオ・ザ・ワールド』(コアマガジン社) 『ベストビデオ』(三和出版)

『ベストビデオ』(三和出版)この手の雑誌も、当時のAV業界の情報を求める方から需要があります。

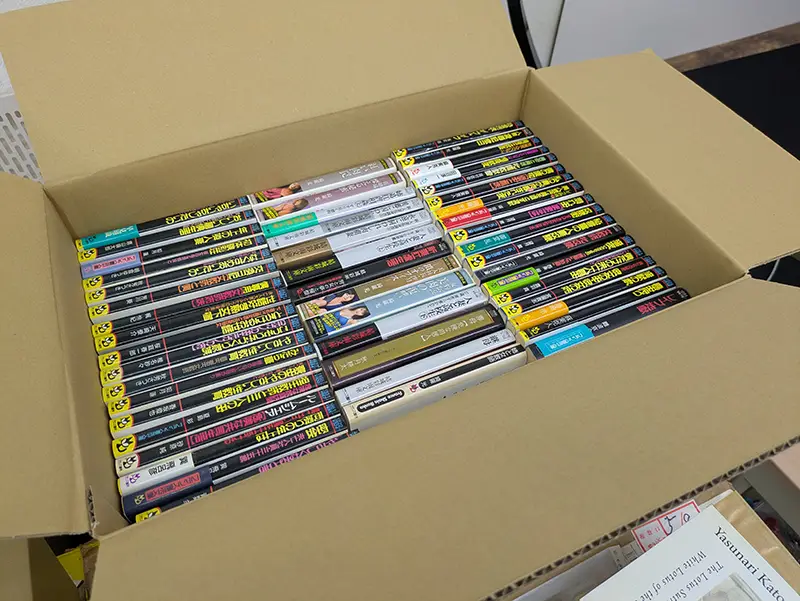

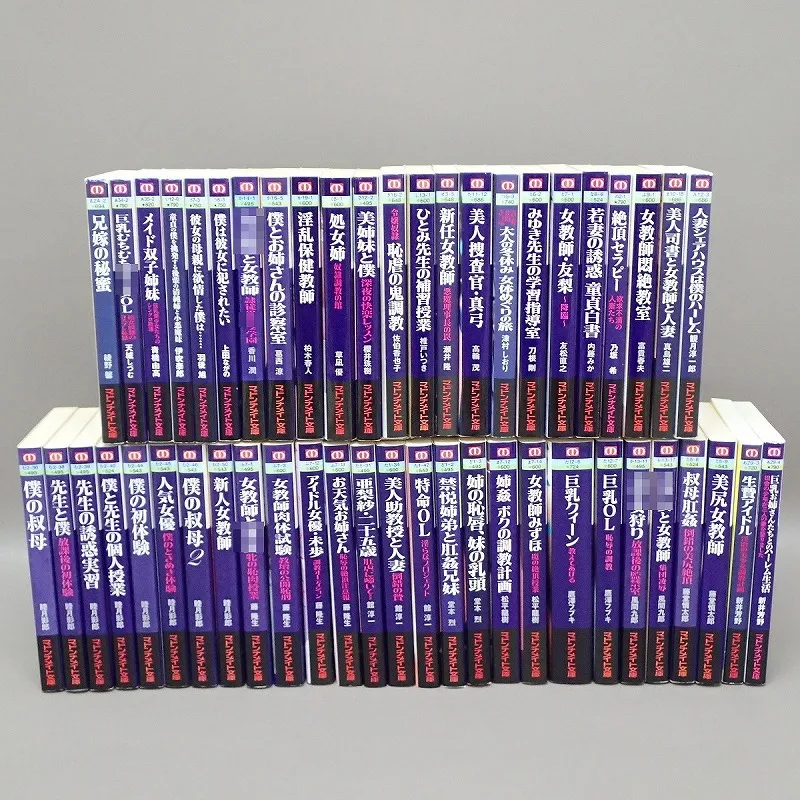

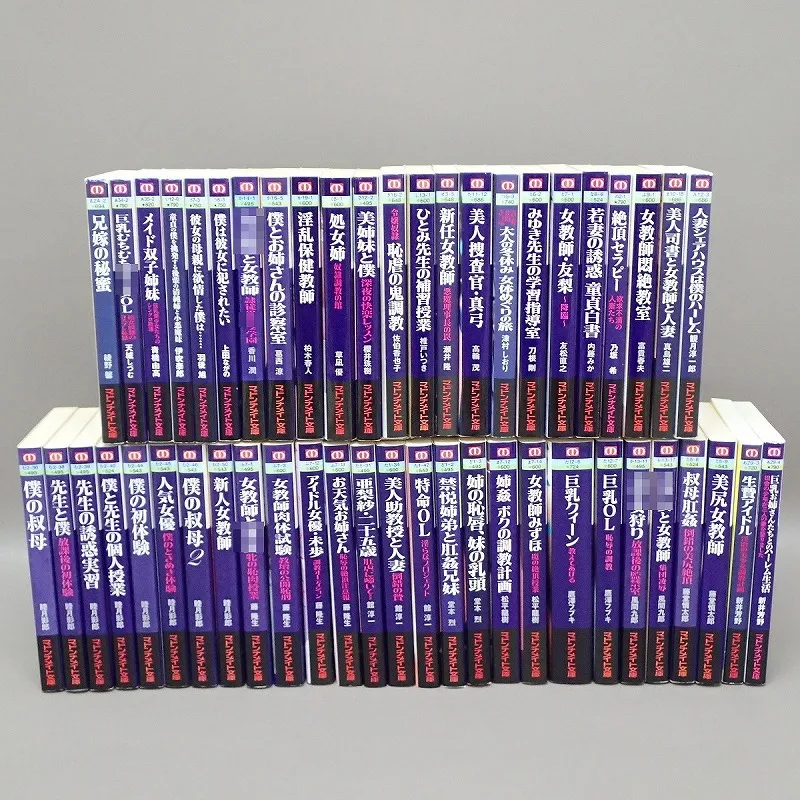

特に価値ある本⑤ 官能小説(フランス書院など)

フランス書院文庫(フランス書院)

フランス書院文庫(フランス書院) マドンナメイト(二見書房)

マドンナメイト(二見書房)官能小説では、いくつか有名なレーベルが存在します。「フランス書院文庫」、「マドンナメイト文庫」(二見書房)、「グリーンドア文庫」(勁文社|現在は廃業)等があります。

作家やジャンルによって価値は異なりますが、総じて高めの値段が付きます。

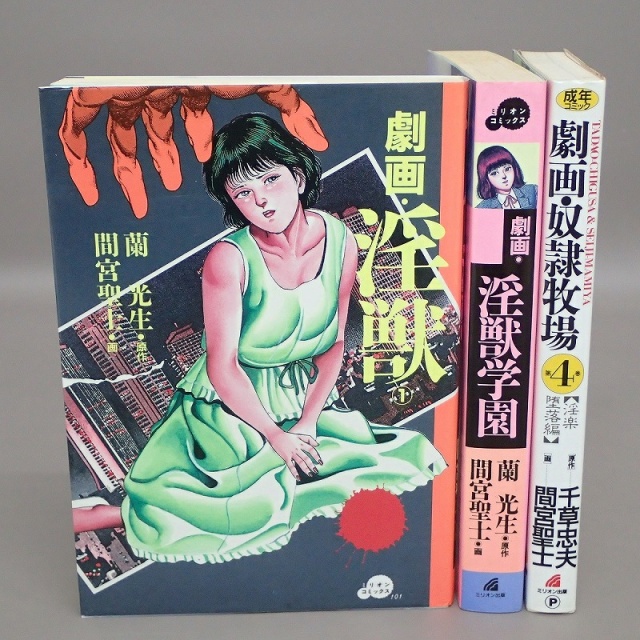

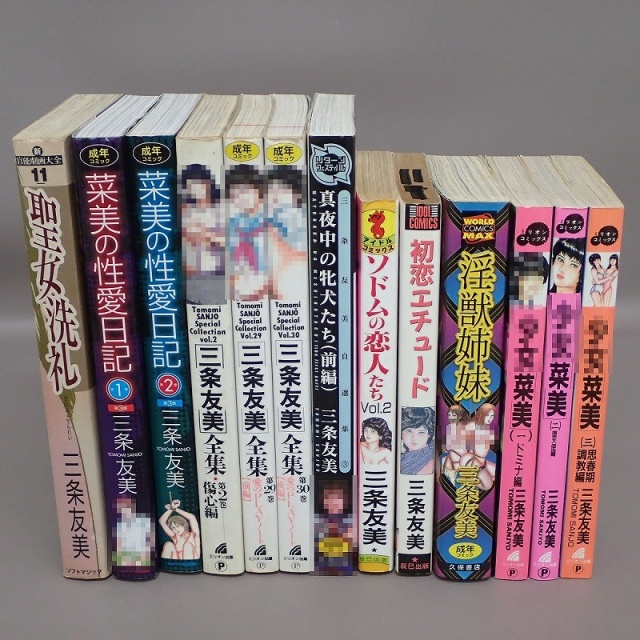

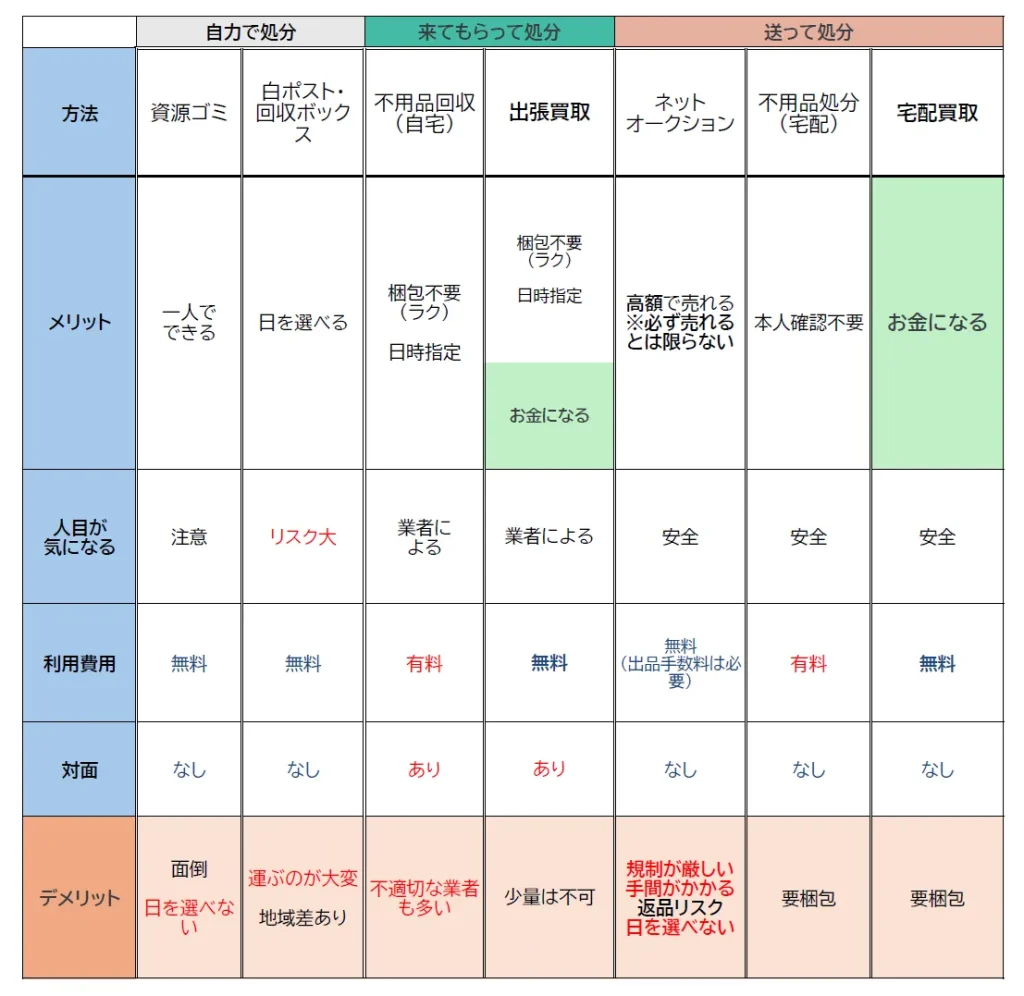

特に価値ある本⑥ 一部のエロ漫画(古いもの)

エロ漫画(成年コミック)では、古い作品、とくに人妻モノやSM系のジャンルは高い値段がつきやすいです。

具体的には、次のような作品になります。

- SM系:『椋陽児』『笠間しろう』『前田寿安』の

- 人妻系:『八月薫(戸守香)』『村田やすゆき』

- 劇画系:『三条友美』『間宮聖士』

- 成人系:『前田俊夫』『ダーティ・松本』『森山塔』『まいなぁぼぉい』『このどんと』『富田茂』『わたなべよしまさ』

これらの本は、基本的に古い時代のものが多いです。もしお持ちなら、エロ本・エロ漫画に強い古本屋に相談をおすすめします。

図書館への寄付(寄贈):実は可能な場合もある!?

本をただ捨てるのは気が引ける場合、通常の書籍なら図書館施設に寄贈する手もあります。

エロ本やエロ漫画の寄贈を受け入れる施設も、実は存在しています。例えば、東京都の「国立国会図書館」です。

しかし、本の受入れについてはどの施設にも厳密な基準が決められています。基準を満たさない本は送らず、適切に処分を行いましょう。

受入れ可能な施設:国立国会図書館(基準あり)

特殊な図書館施設や独立系のアーカイブ施設などでは、成年向け書籍の寄贈を受け入れているケースもあります。

例えば、あらゆる本を寄贈の対象としている「国立国会図書館」は、成年指定を受けている雑誌や書籍、漫画、同人誌も収蔵します。

ただし、どんな施設でも独自の受入れ基準があります。寄贈の前に、基準を満たすか確認することが大切です。

例として、国立国会図書館の基準を紹介します。

【受け入れ不可の資料】

- すでに所蔵されている資料。

- 汚れ、破れ、カビ、書き込みがあるもの。

- 開封済のDVD。

もし寄贈する際には、保存状態をチェックすること、事前に寄贈予定のリストを送ることを徹底しましょう。そして、寄贈できない本は適切に処分を行いましょう。

市町村立・都道府県立図書館は基本NG

市町村立・都道府県立などの公立図書館では、一般市民が幅広い年齢層で利用する環境が整えられています。そのため、性的表現を含む本は公序良俗の観点から受け入れが難しい場合がほとんどです。

寄贈本の受入れ基準の中で、成人向け作品をはっきりと除外している図書館もあります。

これほど明確に書かれていなくとも、成年向け書籍の寄贈は断られるケースが多いと思われます。

もし事前に確認のないまま成年向け書籍を送ってしまうと、図書館側に迷惑をかけるだけでなく、処分料を要求されるかもしれません。

公立の図書館への寄贈はほぼ不可能と考えて問題ありません。

恥ずかしい本を処分する場合の注意点

恥ずかしい本を捨てたり売ったりするときは、バレないための対策だけでなく安全面やルール順守も大切です。後からトラブルにならないよう、事前に知っておくべき事項を整理しましょう。

廃棄する際の注意点

本の廃棄には、自治体や住居ごとに細かなルールが決められています。適切な方法で処分しましょう。

回収タイミングに合わせられない場合は業者に依頼するのも有効ですが、不適切な業者も存在しています。許可を持っていて信頼できる業者に依頼しましょう。

なるべく恥ずかしい思いをしないために、捨てる前にはカバーを外す等の処理も忘れずに行いましょう。

適切な場所や方法で捨てる(不法投棄は犯罪です)

人目を避けたいからといって、公園や空き地に放置するのは絶対にやめましょう。不法投棄は法律で罰せられる行為であり、処罰の対象となります。

もし、自治体の回収日や指定日時に出せない場合は、不用品回収業者の利用を検討してみてください。

ひもで縛って捨てる際は、きちんと自治体の規定に従って、簡単には外れないようにしましょう。風で崩れて散らばったり、規定違反で回収されなかったりすると、後でより恥ずかしいことになります。

無許可・不適切な回収業者に注意

不適切な業者に回収を依頼すると、法律違反に加担したり、思わぬ出費が発生することがあります。

格安や無料をうたってゴミを回収する業者は、警戒すべき場合が多いので注意しましょう。

※新聞店と契約を結んでいると、古紙回収が無料の場合もあります。

廃棄物処理の資格を持たない業者が不法投棄を行う(適切な処理をしない)例は後を絶たず、環境省も注意喚起を行っています。

また、不用品を無料回収すると告げて個人情報を聞き取り、後で交通費や駐車料金を請求する悪質なケースもあります。

処分の際には次のような業者を選び、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

ポイント!

- 一般廃棄物収集運搬・処理業の許可を持っている

- 「古物商許可」がある

- 多数の実績がある

- 口コミで評判がよい

- 料金が明確

ゴミ出しのタイミングをずらす

人通りが比較的少ない時間帯や、回収車が来る直前を狙ってゴミを出すことで、他人に見られる可能性を減らせます。

ただし、自治体によっては夜間のゴミ出しを禁止している場合もあります。決められた日の時間内に、手短に済ませましょう。

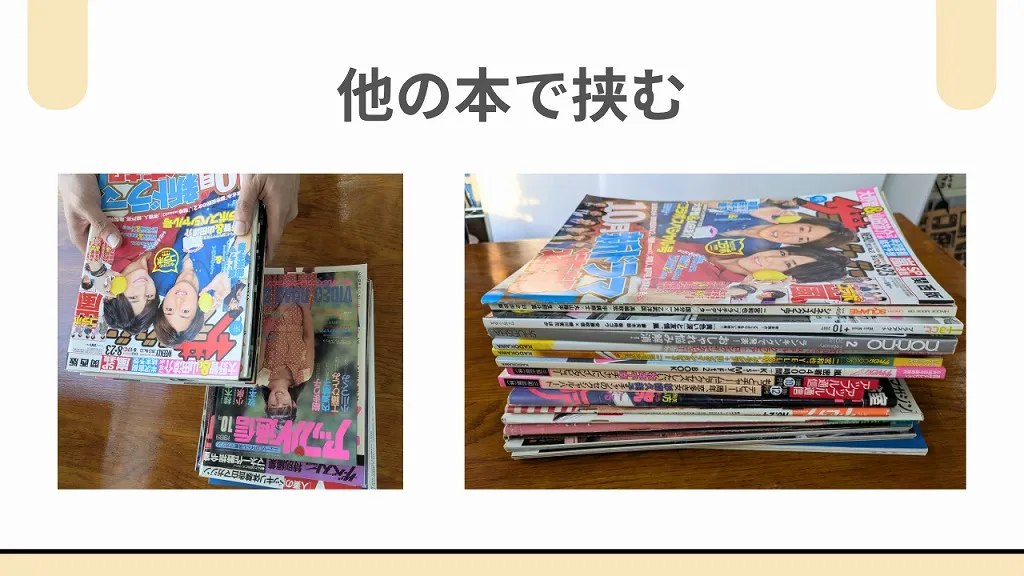

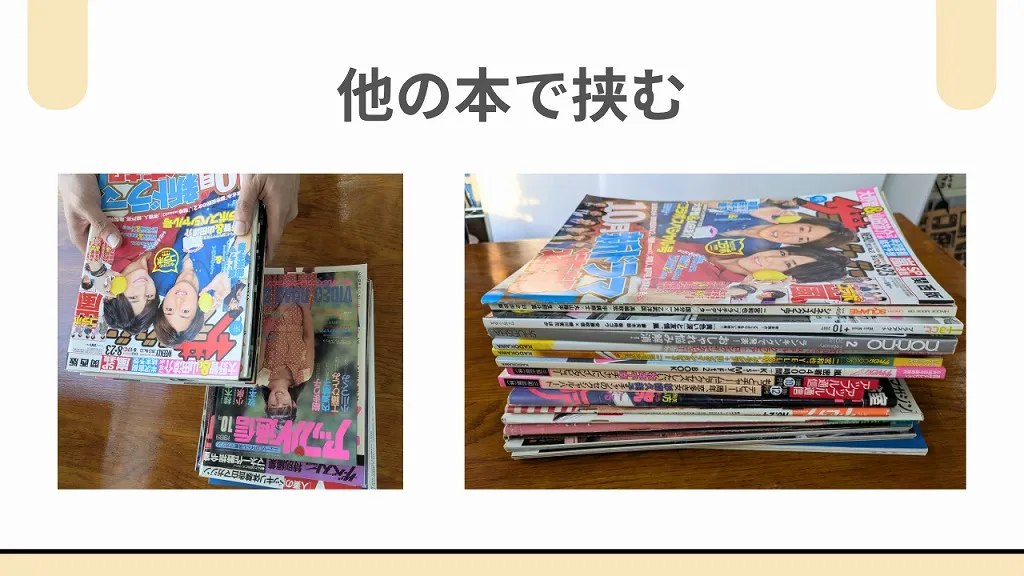

他の本で挟んで隠す

そのまま紐で縛っただけだと表紙が見えてしまうため、ゴミに出す際はできるだけ隠したいものです。

見られたくない本を他の本や雑誌で挟み込むと、手軽に隠すことができます。

ただし、本で挟んでも背表紙は見えます。

分厚い雑誌やコミックの場合は、不要になった紙やチラシで本を包む等の工夫が必要です。

その他の見えにくくする対策法

文庫本や単行本などは、カバーを外すことで対策も可能です。

コミック本ではカバーを外してもイラストが描いてあるケースもあるため、本の種類に合わせて対処しましょう。

その他、マジックで塗りつぶすという方法もあります。

しかし、冊数が多いと大変な上に、インクが乗りづらい表紙も多いため、あまり推奨できる方法ではありません。

ネットオークション利用時の注意点

ネットオークションは、高額で売れる場合もある一方で注意点も多いです。

個人の取引であるゆえに失敗しても個人の責任になってしまうため、慎重に検討を進めましょう。

サービスの出品基準をよく確認する

成年向け書籍の出品を禁止していたり、制限していたりするサービスも多数あります。

ネットオークションに似たもので、「フリマアプリ」がありますが、ほとんどのフリマアプリは成年向け書籍の出品は禁止です。

例えば、フリマアプリのメルカリは本に限らずアダルト商品の出品を全面禁止しています。

理由は、未成年も警告なくアダルト商品ページにアクセスできてしまうためだとされています。

「Yahoo! オークション」は全面的にアダルト禁止ではありませんが、倫理団体の認証マークや審査番号を写すことなど、細かな条件があるため注意が必要です。

また、同人誌の出品を制限するサービスも多いです。他者の著作権を侵害する品物に該当している場合があります。

出品禁止の基準に抵触すると、せっかく手間をかけて登録した情報が削除される上に、最悪の場合はアカウントが停止されてしまいます。

アカウント停止を受けると、そのサービスに登録することが二度とできなくなってしまいます。

出品禁止の規定をよく確認し、抵触するおそれがあるものは出品しないように注意しましょう。

返品やクレームを防ぐ

フリマアプリやネットオークションでは、返品やクレームがよく発生します。買う側と売る側も取引の専門家とは限らず、文字だけのやり取りになるので、認識の違いが発生しやすいためです。

特にエロ雑誌はコレクター要素も強いため、ページや表紙の細かい状態で予想外のクレームを受けることもあるようです。

本を売りたい側としては、返品されるとせっかく処分できる機会を逃すことになるうえ、場合によっては返送料を負担せねばならず、余計な出費となります。

返品やクレームを防ぐには、商品の状態をできるだけ詳細に説明し、買う人に誤解をさせない配慮が必要です。

日常的にアプリやネットオークションを使う方は気を付けている点かと思いますが、使い慣れていない方は注意しましょう。

匿名配送を利用する

近年のフリマアプリやネットオークションは「匿名配送」に対応している場合が多いです。恥ずかしい本を売るときには、ぜひ匿名配送を活用できるサービスを選びましょう。

匿名配送では、売った相手に自分の住所や氏名が伝わることがないため、プライバシーが守られます。一人暮らしの方や女性にとっては、防犯上も利点があります。

ただし匿名配送の仕組み上、発送した荷物を受け付けた場所(コンビニ、ロッカー、宅配便の営業所など)は売った相手も確認できてしまいます。

本当に用心する場合は、普段は行かない地域のコンビニや営業所から発送するなどの工夫が必要です。

買取サービスを利用する際に確認すべきポイント

出張買取や宅配買取は本をお金にしながら処分できるお得な方法です。しかし、プライバシーの懸念を残したり、そもそも買取を断られてしまう場合もあります。

よい気分で買取を成立させるために、以下のポイントを確認しましょう。

成年向けの本を扱える店か?

業者によっては、エロ漫画やエロ本の買取を一切行っていない場合もあります。

ホームページの買取ジャンル一覧を確認し、疑問があれば直接問い合わせるのが最善です。

町の古本屋では、エロ漫画やエロ本の取扱いに慎重な店も多いです。町の古本屋は大人も子どもも訪れるため、成年向けの本を置くことには消極的になりがちです。

加えて、警察との関係によって取扱いを避ける古本屋もあります。1980年代には、成年向けの本を扱う古本屋に警察の捜査が入ったことがありました。ビニ本と呼ばれる過激な本を売買していたことが、当時の規制基準で問題視されたようです。

また、同人誌については、販路の問題で買取を断る古本屋も多いです。事前によく確認しましょう。

その店の得意な分野、時代は?

店によって高値をつける得意な分野は異なるため、お持ちの本に最も適した店に依頼をしましょう。

例えば、宅配買取を行う古本屋「三月兎之杜」では、1970~2000年前後のエロ本(アダルト雑誌)を中心に買い取っています。

買取品目や過去の実績を確認し、その店がどんな分野や年代を得意とするのか調べておくのがおすすめです。

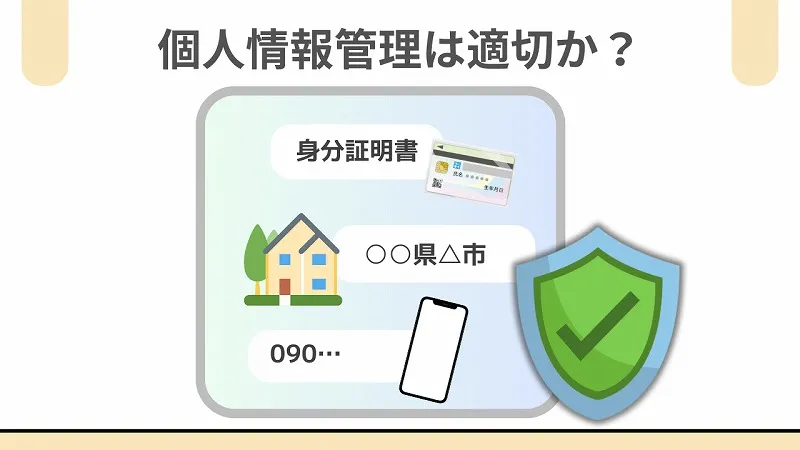

個人情報の取扱いは適切か?

本の買取サービスでは、事前に本人確認が必要と法律で決められています。盗品の売却を防ぐためです。

本人確認には運転免許証や保険証などの身分証明書を使います。具体的には、身分証を宅配便のドライバーや買取スタッフに提示したり、身分証の写しを業者に送ることになります。

恥ずかしい本を売る場合、本人確認には抵抗を感じるかもしれません。

控えられた個人情報がどのように保管・管理されるのか、自身の買取品の履歴が残るのではないかといった不安があるためです。

安心して買取を依頼するために、買取を依頼する業者が個人情報を適切に管理していることを確認しておきましょう。

プライバシーを守る細かな配慮があるか?

ほかにも、買取業者に「利用者のプライバシーを守る細かな配慮があるか」を確認することが大切です。

持ち出し方法(出張買取の場合)

出張買取の場合は、段ボール箱に詰めて持ち出してくれる業者を選びましょう。

多くの古本屋やリサイクルショップでは、ビニールひもで本を縛って持ち出していきます。しかし、ひもで束ねて運ぶと、近隣の方や多くのスタッフに対して、見られては困る本が晒されてしまいます。

そのため、箱を使って持ち出してくれるかをチェックしてみてください。

トラックの店名表記(出張買取の場合)

スタッフが訪ねてくる際の車は、店名が書いていないワゴンやトラックがベストです。

店名が大きく書かれている車だと、それだけで「成年向け書籍を売っている」との印象を与えるかもしれません。

どんな車で出張してくるのか、念のため業者に確認しておきましょう。

無地の段ボール(宅配買取の場合)

宅配買取の場合は、業者名が書かれていない段ボールを利用できるかどうかも重要です。

任意の段ボールで送れる、または、何も記載されていない無地の宅配用段ボールを提供してくれるのかを確認してみてください。

恥ずかしさを軽減するためには、こうした細部への気配りをしているサービスを利用しましょう。

①箱で持ち出し、②社名の無い車、③無地の段ボール。この3つの配慮が全て揃った業者はまれですが、具体的には「古書店 三月兎之杜」が該当します。

詳細は、次のページから確認してみてください。

大量の送付に対応しているか?

恥ずかしい本が段ボール何箱分にも及ぶ場合、買取業者が対応可能な冊数を超えていないかを確認してください。

業者によっては上限があったり、特定の冊数を超えると追加料金が発生することもあります。

また、冊数が多い場合は、送料を業者が負担してくれるかどうかもポイントです。

中には宅配用段ボールを無料送付してくれる業者もあるので、そうしたサービスをうまく活用すると手間と費用を抑えられます。

どんな場合に費用が必要になる?

本の処分には思わぬところで料金が発生することがあるため、注意が必要です。

捨てる場合、売る場合によって分けて解説します。

廃棄:業者に回収を頼むと有料

自治体のルールに従って廃棄する場合や、一般の回収ボックスを利用する際には、費用はかかりません。

ただし、不用品回収業者に依頼する場合は送料や運搬費、処分費などの費用がかかります。

条件なく無料で回収する業者は昨今ほぼいませんので、怪しいと疑ってかかるほうが無難です。

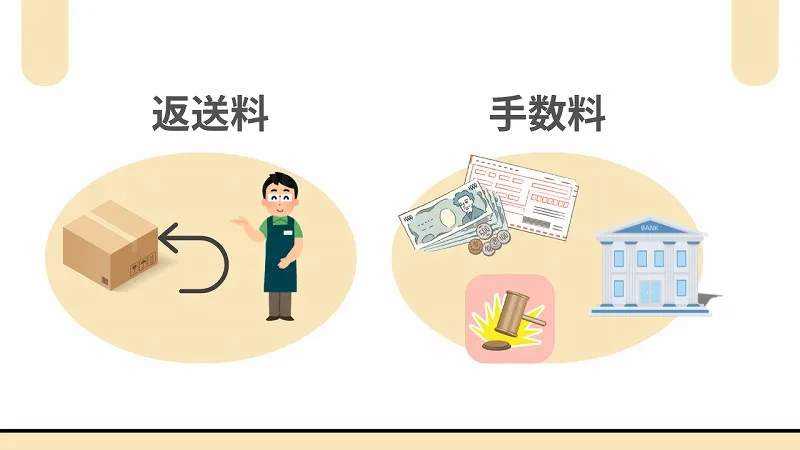

売却:返送料や振込手数料を負担することも

宅配買取は送料無料をアピールする業者もありますが、買取不可となった場合の返送費用が発生することもあります。利用規約をよく確認しましょう。

ネットオークションでは出品手数料を負担するケースが多く、売却額から自動で差し引かれます。

また、売却したお金を口座振り込みで受け取る際には、振込手数料を①業者で負担する場合、②自己で負担する場合があります。

結局、捨てる場合も売る場合も費用が発生する場合があります。

企業がアピールする点だけではなく、利用や契約の条件をよく確認し、想定外の出費が無いように注意しましょう。

電子化をしておくべきか?

恥ずかしい本を捨てる前に、電子化してデータだけを残す選択肢があります。

電子化にもメリット・デメリットはありますので、それぞれ解説していきます。

電子化の際の注意点

電子化する際には、そもそも今後読み返す機会があるのかをよく検討すべきです。

電子化を考えている本をいま読み返すことがないなら、電子化した後も読むことは少ないと思われます。また、電子データはふとしたときに目に入らないため、ますます読み返す機会は減っていきます。

電子化する必要性について、よく検討してから実行しましょう。

代行業者に依頼する場合の注意点

近年は、電子化にスキャン代行業者を利用する人もいます。自宅で大量の本のスキャンを行うのは手間がかかりすぎるためです。

業者に依頼する場合の注意点は、不用品回収の場合と同様です。スキャン後の処分が適切に行われるか確認しましょう。

ちなみに、スキャンを依頼できない作家や出版社の本もあるため、依頼時にはよく確認することが必要です。

電子化のメリット:スペースの節約

電子化のメリットは、本の内容はそのままで場所をとらなくなることです。

何千、何万冊ものデータをパソコンのHDDや光学ディスクに保存しておけば、部屋のスペースを圧迫することもなくなり、人に見られるリスクも減ります。

大量の本があって保存場所に悩んでいる人は、一考の余地があります。

電子化のデメリット:保存方法、費用

電子化を行うと、データの保存方法が問題となります。

パソコンのHDDや光学ディスクに保存することは、長期的にはリスクがあります。外部からの衝撃や材質の劣化など、データが突然消失する危険もあるからです。場合によっては、電子データは紙より短命です。

また、ご家庭に誰でも操作できるパソコンがある場合、データにロックを掛けるべきかという問題も発生します。

電子化の費用が高くつく場合もあります。代行サービスには、不用品回収の依頼より高額の費用がかかる場合が大半です。

スキャン代行費用の相場は、1冊あたり100~200円代です。ただし、全ページカラーでスキャンする場合は、1.5~2倍以上の価格となる場合があります。

電子化はメリットがありますが、それなりのコストも要します。よく検討したうえで実行しましょう。

まとめ

恥ずかしい本を安全かつバレずに処分するためには、さまざまな手段と注意点を把握しておく必要があります。

まずは、自分が処分したい本のジャンルや状態を改めて確認し、ゴミに出す・不用品回収・買取など、一番適した方法を選ぶことが大切です。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、費用やプライバシーの面で最善の手段を講じましょう。

古書店三月兎之杜では、エロ本・アダルト雑誌の買取を行っております。官能小説やニッチなアダルト雑誌の買取にも対応しております。お気軽にご相談ください。

写真を送るだけで買取金額がわかるLINE査定が人気です。

また、当店ではプライバシーマークを取得しております。お客様の個人情報保護は徹底しておりますのでご安心ください。(当店の個人情報の取扱および個人情報保護方針)

投稿者:usagi