古書店三月兎之杜では、近現代の芸術家・建築家に関する書籍や作品集の買取を強化中です!

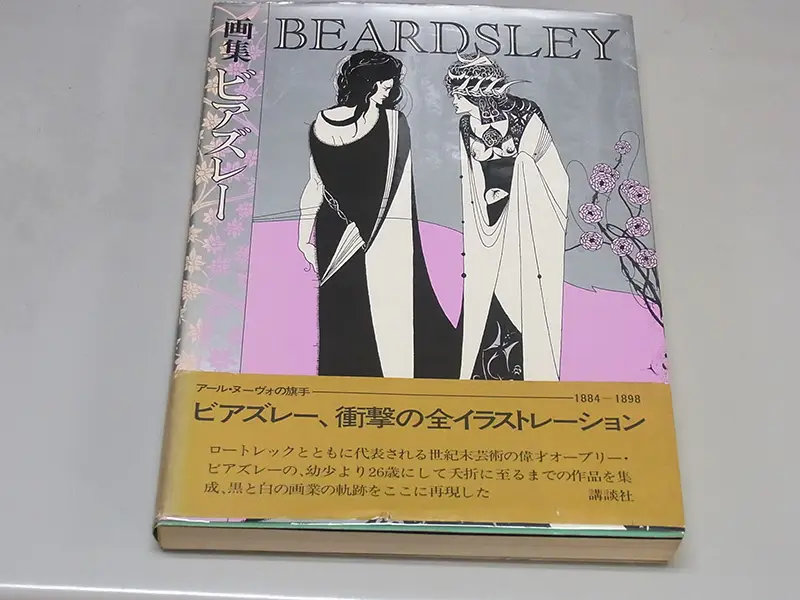

今回ご紹介しますのは、19世紀イギリスのイラストレーターにして詩人、小説家でもある、オーブリー・ビアズレー(近年はオーブリー・ビアズリー表記)に関する作品集です。様々な才能を発揮したピアズリーですが、特にペンで描かれた白と黒のモノトーンによる絵は、悪魔的な鋭さで見る者の心を掴みます。

もしかしたら「サロメ」の絵の人といえばピンとくる方もいるかもしれませんね。わずか25年の短い生涯にも関わらず、現代に至るまで多くの芸術家、イラストレーター、漫画家たちに多大な影響を与えています。

ビアズレーは1872年、イングランド南部ブライトンで金銀細工師の父と、音楽教師の母の間に生まれました。父から工芸家としての器用さと、母から芸術や文学に関する趣味を受け継いだ彼は学校に上がる前からショパンを弾きこなす天才と呼ばれます。

1890年、『ティット・ピッツ』誌に小説風エッセー「懺悔訪問簿の話」を発表。もともとピアズレーは絵ではなく文人として評価されることを望んでいたといわれます。しかし翌年画家エドワード・バーン=ジョーンズに絵の才能を絶賛され、ウエストミンスター美術学校の夜間クラスに出席して絵を学びます。

以後もロンドンでの交友関係をもとにトマス・マロリー作『アーサー王の死』の挿絵を担当。1893年にはオスカー・ワイルド作『サロメ』の挿絵を描きます。

『サロメ』についてはピアズレーは本来、同作の英訳を担当することを望んでいました。ピアズレーを挿絵に指名したのはワイルド自身でしたが、ワイルドはピアズレーの絵を「あまりに日本的(ジャポニズム)である」として気に入ってなかったといわれています。

このことからもわかる通りピアズレーの絵には日本の影響が強く、それが現代においても日本人の感性にマッチし、また、日本の漫画家との親和性が高い理由のひとつと考えられます。もちろんピアズリーの時代の「日本的な絵」とは浮世絵を指します。

1800年代半ばから後半にかけて、徐々に鎖国体制が解かれていった日本から流出した数々の工芸品がありました。一説にはそれらの梱包に使われたのが、日本では比較的ありふれた浮世絵だったといわれています。西洋美術の線遠近法とは異なる俯瞰図や余白の生み出す美などは、当時の美術関係者に衝撃をもって受け入れられました。

その後ワイルドのスキャンダルに巻き込まれるかたちでパリへ一時退避。よほどパリの水があったのか96年にはパリに移住しますが結核が再発し困窮、98年3月にわずか25歳半で療養先のマントンで病死します。

ピアズレーは生前『女の平和』の挿絵などの猥雑な作品を破棄するように依頼していましたが果たされませんでした。そのかわりに彼の作品は多くの画家に影響を与えています。日本でも、米倉斉加年をはじめ多くの画家にその影響が窺えますね。

小説家では谷崎潤一郎、漫画家では手塚治虫や山岸涼子、魔夜峰央が彼の影響を自認しています。

こうした理由で彼の作品の多くが現存し、作品集としてまとめられています。トップにも掲出しました講談社の『画集・ビアズレー』(1978)をはじめとする各種作品集、さらに彼自身についての評論や彼の生きた19世紀末のアールヌーヴォーに関する書籍も大歓迎です。

詳しくは古書店三月兎之杜の美術書・画集買取ページをご覧ください。

ご整理時には、まずはご相談ください。